一部“70后”女性心靈成長史

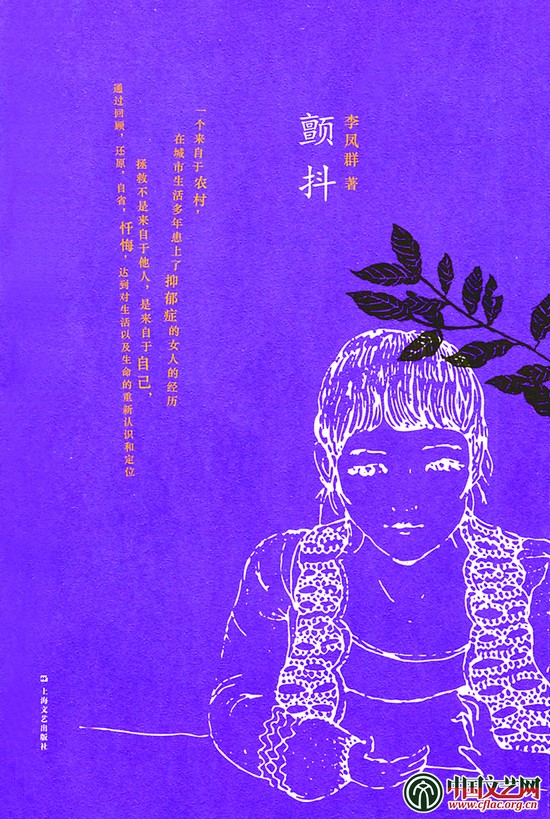

《顫抖》李鳳群 著 上海文藝出版社

近日,由中國作協創研部、江蘇省作協、《人民文學》雜志社、上海文藝出版社共同主辦的李鳳群長篇小說《顫抖》研討會在京舉行。很多文學界專家對李鳳群這個名字還有些陌生,倒不是因為李鳳群作品太少——之前她已出版《非城市愛情》《活著的理由》《背道而馳》及《大江邊》等多部長篇,屢獲大獎,而是因為大家對她之前一直在用的筆名“格格”更為熟悉。

比起名字的變化,小說風格的變化更引起了評論家的關注。

李鳳群是安徽無為人,南京市文聯簽約作家。2012年,她以一部大氣磅礴的長篇小說《大江邊》吸引了文學界、評論界的目光。有評論認為,《大江邊》是一部關于中國長江流域農民的編年史,展示了一個女作家書寫鄉土以及農民的時代和命運的雄心和氣質。2013年,李鳳群轉型之作《顫抖》將目光轉向個人心靈進化史,表現了一位長江女兒從鄉村來到城市生活的轉變和心靈的進化。作者在這部小說里準確地把握住了一個進城女性的“希望、幻滅與信仰的產生”,高節奏的城市生活幾乎要把“她”輾碎,“她”成了一個重重的憂郁癥患者,但因為內心對善的渴望,她還是完成了最終的自我救贖。通過回顧、還原、自省、懺悔,達到對生活以及生命的重新認識和定位。很多人指出,這部小說作者是蘸著自己的淚與血寫的,每行字都讓讀者心靈為之顫抖。

在《人民文學》主編施戰軍看來,李鳳群的長篇小說充滿氣勢,能夠通過語言制造出一種場,讓人印象深刻。他很奇怪李鳳群能夠從《大江邊》轉到《顫抖》的寫作,因為《大江邊》已經很扎實深入,幾乎把鄉村世界翻了個底朝天,讓他認識了一位非常剛猛的女性作家。而在《顫抖》里,李鳳群則展現了柔情的可能:主人公生活于魔鬼般的環境里,那樣一個混亂的鄉村,那樣一個冷酷的人際關系,而作家事實上卻在尋找天使,抑郁都是因為作者的天使氣質在作怪。

也有評論家談到,到目前為止,從最初的愛情小說、網絡小說,到現在的鄉土小說、成長小說,李鳳群的寫作風格一直在變,但有一點不變,那就是她的小說是從她的生活經歷中嘔血而出,就像樹從土里長出,有著極自然的風貌以及力量,以及令人贊嘆的只屬于長江女兒的想象力。她的語言樸素,風趣;細密,繁實,是村頭巷尾的自有自在之物,絕非書齋里的臆造與想象,她對敘事節奏的控制,舒緩平穩,能始終如一地保持著平衡與美,這些都充分體現著作者嫻熟的技藝。

談到寫作中的不足,《文藝報》總編輯閻晶明指出,在這樣非常個人化的小說里,不能急于下判斷告訴讀者主人公是抑郁癥患者,而是要讓讀者知道,可能在世俗的眼光中她是個抑郁癥病人,但是在作家筆下,她是有著超常想象力的人,只有她活在飽滿的生活里,有想象,有自己的幸福,有不能被別人接受、知道的秘密。把不正常的人寫成正常的人,把正常的人寫成分裂狀態,這是一個作家最牛的地方。閻晶明評價說:“《顫抖》雖然只有十三萬字,但從始至終就關注一個人精神成長史,現在很多人已經沒有這種耐性。”

李鳳群對于寫作的態度也印證了閻晶明的話。她說:“這十來年,寫作者越來越邊緣,我得承認,我身邊絕大部分人不讀書,我的書也賣得不好,但是我從沒有喪失希望。因為,第一,賣得不好是因為寫得還不夠好,第二,即使寫得好也無人閱讀,也要堅持寫下去。走在城市里,我常常看到那些經歷過風雨和歲月的廟宇、城墻和古建筑,我就很感動。他們當初也不過是一塊泥塊,一根木頭,他只是在那里,后來,他被再造,有了形狀;再后來,有了年頭,風雨浸潤,似乎很明智,其實很盲目。任何當下都帶有一定的盲目性。后來,來瞻仰的,他不抗拒;離去的,他不阻擋,無所畏懼。他就任憑自己成了最無聲的威嚴。現在,成了情懷、象征和歷史。那么自然。所以,藝術,不應該有功利和時間的限制。不讀書的人影響不了文學的命運,或者,恰恰因為不讀書的人太多,文學淪到邊緣,不再帶來什么好處,那些留下來的,堅持住的人,才是真正虔誠,或有所作為。寫好自己,寫好自己知道的事情,寫好能夠理解的事情,就是一種意義。”

(編輯:高晴)