展覽時代的書法篆刻

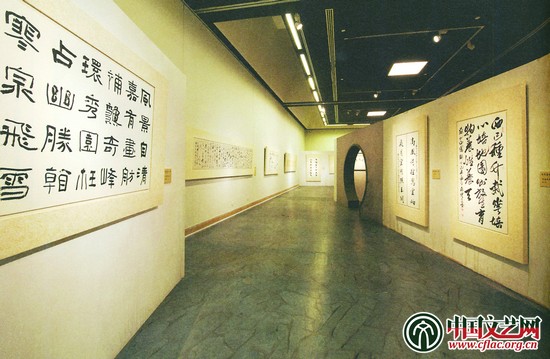

書法展覽展廳一隅

所謂的書法展覽時代,指從上世紀80年代初至今30多年來,以書法展覽為主要展示交流方式的書法創作時期。展覽的方式看來只不過是一種書法作品的展示環境由過去的文人小書齋走向了社會化的大展廳,但卻使傳承數千年的古老的書法藝術發生了深刻的變革,從而引發了當代人的許多思考。

>> 展覽決定了當代書法創作突出形式美的基本理念,改變、豐富、發展了創作的形式與技法。

展覽使書法創作理念發生了巨大的變化,使書法創作的形式與技法不斷探索出新,使書法的審美立場與價值判斷標準發生了新變。當下展覽時代的書法創作,雖然其物質素材仍是漢字,書寫著具有文詞含意的詩文,但書法藝術已與文字的使用性漸行漸遠。對書寫的文字內容可有可無,而聚焦于作品的形式構成之美與筆墨的表現力。早在上世紀80年代末就有人提出“形式至上”的口號,這種書法創作的理念與過去“書齋時代”(我們權且用這個尚未能細推敲的詞,以作為與“展覽時代”的對應)大不相同。

過去書齋時代的書法不像今天的鴻篇巨制,而多為小品,在窗明幾凈的書齋中,在掌上案頭賞讀書法,其特點是“口誦其文,手楷其書”,就是句讀其文詞美妙與文義的幽深,玩味其沿筆勢展開的翰墨精妙,在文采風流與翰逸神飛的無間交融之中,來感受作者的氣質稟賦、修養情操與人格魅力。這種將文詞、筆墨、人格糅合在一起的審美方式,是中國古典哲學思想中天人合一,真、善、美合一理念的表現,欣賞一件書法作品時,不單單是對技巧形式的解讀,文詞的內容以及作者的氣質、人格都將對書法美具有參與、影響的作用。藝術與人、真善與美交織在一起,相互影響,互為因果,共同構成了古人對書法美的認識。

而當下書法的展覽時代,八屆國展收稿約4萬件,九屆國展收稿約5萬件,而十屆國展分上海、南寧兩地操辦,共收稿約6萬件。面對數量巨大的來稿,評委們的評審方式是瞬間判斷,每位評委要在極短的時間內對一件作品做出優劣取舍的判斷。近3屆國展展出的作品都是一千件,觀眾看展覽一般是半天時間,按180分鐘計,約10秒鐘看一件,面對林林總總的鴻篇巨制,面對五顏六色的各種形式,讀者只能是走馬觀花。這瞬間判斷與走馬觀花,只能是對作品外在形式美的感受,書齋時代對文的賞讀和對人的感受無以談起,只剩下了形式至上。

展覽會的形式決定了當下書法創作突出形式而淡化其它,作品進入展廳,人們就會以視覺藝術來對待,形式就是其藝術內容。展覽時代的書法無視其文、遠離其人,使書法藝術獨立起來、純粹起來,也就是剝離了真善美中的真與善,只剩下單純的美。突出形式而淡化其它的創作理念,決定了一切與創作形式關系直接的技法都在強化、發酵、發展,一切與形式美關系間接或不明顯的技法都在淡化、萎縮、變異。

展覽時代的書法創作盡管高喊弘揚個性、宣泄激情、特立獨行等等,但在與古人相比之時就會發現,此時的書家是為“他”而制作而不是為“我”而創作。在作品形式上,要適應、適合展覽需要,不自覺地成為展廳形式的“奴隸”,對形式設計嘔心瀝血,力求出奇制勝,對作品百般粉黛,力求吸引眼球。盡管在形式上不斷求新求變,但其中不無自我價值的失落與扭曲。

>> 展覽時代書法創作向傳統文化回歸的思考與探索。

從上世紀80年代初到90年代末這20年間,可以說是當代書法的探索發展期,新世紀以來的十幾年,或可說是穩定發展時期,為什么這樣分期?因為上世紀末開始出現了對展覽時代書法創作的文化性反思,世紀之交“書法展覽年”的三大展所表現出的“明清現象”,即是一種文化反思的表現,這種反思是水到渠成的,是一種在創作中自然而然的群體性趨向,而不是某個理論家、某個先知先覺者從理論上強力提出,在創作實踐中產生影響力的。其中藝術內在的自律在發生著重要作用。所以我把世紀之交定為當代書法探索期與穩定期的大約分界。之后接踵而來的許多文化思考與創作表現,如“書家學者化”的提出、書家寫自作詩文的呼吁,以及“閱讀書法、民生書法”的口號,都帶有嘗試當下書法文化回歸的性質,見仁見智。

書齋時代的書法,藝術和文乃至人密不可分、合和為一,共同構成了書法藝術的價值判斷和審美標準。表面的看,當下書法作品的書寫內容缺乏文化,當代書家不讀書,只在技巧上挖空心機而爭奇斗艷;而深層的,是作品文化屬性及作者人格魅力的缺乏,突出了形式及完成這種形式的技法的空殼,抽空了作為核心精神的文與人。為什么上世紀末在“書法展覽年”中會出現“明清現象”?

王鐸書法是“二王”帖學正脈傳下來的,其書法內含著儒家所崇尚的“雅意”。面對大幅的王鐸書作,感受著一種語焉不清的廟堂之高氣象,有著中國傳統文人士夫所特有的精神表現,其意味雋永,有著耐人尋味的境界與美感,通過筆墨表現著深厚的傳統文化,這是其書法中內蘊的精神。而其筆墨表現及章法經營,則明顯能與當代重表現、重個性的創作理念相接軌。王鐸書法不但注重形式的表現(空間性),而且注重書寫的自由與酣暢(時序性),不但具有作品外在的形式表現力,而且內蘊著厚重的文化性。王鐸書法兼具內涵的文化厚度、形式的表現力和作者精神氣質表現的3方面,其文化厚重并非通過書寫內容才表現出來,相反,他傳世的許多經典作品是把“二王”傳世法帖放大開來在大幅的紙或絹素上痛快淋漓地表現自己的審美理想,今天我們可視為“無內容書法”(指文字內容),而不假詩文內容的純形式表現同樣能傳達出文化精神和廟堂氣象。另一方面在王鐸的筆墨表現中,自然流淌著他的氣質精神乃至其悲劇性的人生經歷(其政治上的選擇與作為一個人的氣質與修養并不可等同而論),其書作中并沒有刻意表現自我,而“我”卻無處不在,當下展覽時代書法創作突出形式、缺失文化氣象與人的精神世界,從王鐸為代表的明末清初書家的作品中我們可得到一種啟示。

提高書法作品的文化內涵,提升書家的文化素質,我覺得寫什么固然重要,但只是具體的、形質的,而本質的是要提倡書法家做一個文化人,也就是過去所說的“讀書人”。傳統中所謂的文人有兩種內涵,一是指其學識胸懷,要讀萬卷書、行萬里路,要學而思、思而學之類的。二是指其風骨情操,這一點最重要,也是當下在市場經濟環境中書法界失落最多、亟待喚回的一種傳統文化精神核心。孔子所說的“志于道,據于德,依于仁,游于藝”,而今只剩下了“藝”,置道德于不顧,這是最值得反思、最焦慮的問題。這個問題,古賢早有說法:“物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后身修,身修而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身為本。”(《大學》)其中的意誠與心正是當下書法人應重溫的古訓。

(編輯:高晴)