徐累用工筆“打開”世界的殼

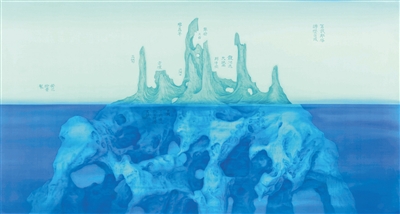

《氣與骨——硯山銘》(2013年,絹本,104×195cm)。

徐累的工筆繪畫遵循傳統技法,與古代經典構成圖像性的互文關系。圖為《花天水地》(1997年,紙本,65×88cm)。 今日美術館供圖

徐累

1963年出生于江蘇南通。1984年畢業于南京藝術學院中國畫專業,現工作于中國藝術研究院。徐累早年曾經參與85新潮的中國前衛藝術運動,參加過“中國現代藝術大展”。徐累曾參加“中華文明藝術五千年大展”(紐約古根海姆博物館,1998年)、“龍族之夢——中國當代藝術展”(都柏林愛爾蘭現代藝術館,2004年)、“水墨新境:中國當代水墨展”(德國柏林國家博物館,2008年)等展覽,并有個人展覽及活動在美國國會圖書館亞洲館,以及紐約、倫敦、中國香港等地舉辦。

新京報訊 (記者李健亞)前日,“世界的殼——徐累個展”在今日美術館開幕。該展是徐累用工筆耕耘20余年后的首個回顧展,50件作品展現了徐累為中國畫打開一條通往現代世界大門的種種努力。該展將展至10月29日。

與此同時,由張悅然主編的文集《世界的殼:作家與徐累》也于昨日舉行了新書發布。

再現馬、青花等意象

徐累早年參與85美術新潮運動,在經過現代主義的觀念實踐后,自上世紀90年代初便走向不同于其他當代藝術家的另一條道路。他選擇了在現代性的立場上重新樹立中國傳統美學的本體價值。

徐累告訴記者,自己所走的也是回望傳統,進而重新激活傳統的路。于是在1989年現代藝術大展之后的20余年藝術創作中,徐累開始嘗試運用最為傳統的宣紙與筆墨,創造出極具現代意味的畫面。如今見證其20余年藝術發展的首次回顧展在今日美術館亮相。

展覽中,50件作品以時間為線索,按照“鏡像”、“青花”、“輿圖”等單元展出,觀眾不難看到他畫作中慣用的馬、青花、屏風、蝴蝶、鳥籠、帽子等意象。在這些以工筆傳統所畫的精細入微的作品中,徐累使得中國畫找到了一條自如穿越于現代世界的路。他從宋畫、明代戲本的插畫與中國園林中參悟意象和結構,又從勒內·馬格利特、杜尚那里汲取現代藝術的觀念。

新作關注自然和天地

展覽并不完全采取倒敘式,反倒以徐累2012年以來的新作品開篇。一入展廳,觀眾即能看到徐累的恢宏巨制《游絲》,呈現了近兩年徐累對自然和天地世界的關注。展出的《霓虹》、《氣與骨》系列等均是這一新命題下的創作。

徐累告訴記者,在創作《游絲》之前,2009年自己便創作了作品《一生懸命》,畫面中鳥的骨骸行走在鋼絲上的場景如今成為《游絲》的一部分,“這兩件作品之間有一個延伸,我希望關于這個話題說得更豐富、更飽滿。而在《游絲》里面蘊含的則是人生終極詢問的問題。”

(編輯:蘇銳)