私想魯迅 接通當代

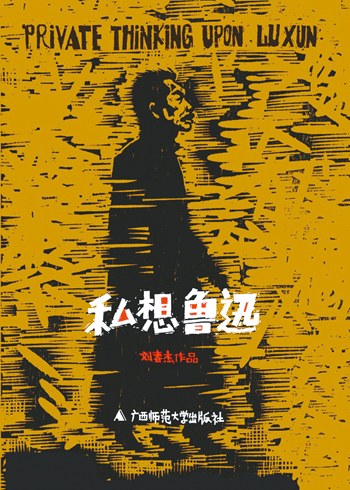

《私想魯迅》 劉春杰 著

廣西師范大學出版社出版

劉春杰版畫作品

原魯迅博物館館長、魯迅研究專家孫郁談到,好多年前,他曾與一位洋人朋友說,魯迅的影響,主要在民間。對方便問,有哪些資料可以看看呢?孫郁舉出一些文人的日記、書信為例。對方反駁道,那也是精英文人的詞語,似乎看不到民間的色調。這些話,深深地刺激了孫郁。這些年,他一直留意關于魯迅的非學人化的思想表達,一批掙扎于苦境的青年關于魯迅的文字,在只言片語間給孫郁帶來快意,使他覺得似乎還可以支撐先前的看法。現在,孫郁覺得這種趨勢在慢慢擴大,預示著新的話語空間的形成。這本《私想魯迅》,讓孫郁眼前一亮。“這是一本特別的書,作者乃一畫家,調子是草根者流,書的文字和圖畫帶有野氣。”在給《私想魯迅》所做的序言中,孫郁這樣評價。

魯迅嫡孫周令飛在看到《私想魯迅》的樣書后當即委托工作人員聯系劉春杰,對圖書出版及后續宣傳推廣工作表示了關心。9月23日,周令飛在北京涵芬樓書店,和何林夏、蔣一談、張彥武等嘉賓,與劉春杰一起討論這本書的創作情況,并且回憶了他記憶中的魯迅。有一個共同的特點是,周令飛與劉春杰都想給讀者還原一個更具人情味而不僅僅是斗士形象的魯迅。

這本書還引起了陳丹青的關注。在陳丹青寫的書序中,他用兩個字描述了這本書給他的印象,那就是“錯位”:劉春杰全盤模擬了上世紀三十年代左翼青年左翼木刻對魯迅的想象,最讓陳丹青深感乖悖而有趣的是,這種想象竟然會出現在今天。

《私想魯迅》是劉春杰《私想者》系列圖書中的第五本,由廣西師范大學出版社出版。之前的《私想者》系列已經獲得出版成功,其中的《私想者》與《私想著》兩本獲評當年“中國最美的書”。新書《私想魯迅》由63幅木刻和56篇雜文組成,一方面延續前作,著意探索欲立足“當代”且面對“當代”發聲的版畫藝術語言,另一方面則以文風鮮明的“劉氏私想”直接切入當前略顯寂寞的“魯迅”話題,帶出魯迅一生家事、文事、人事及國事。《私想魯迅》書中部分版畫來源于歷史照片又不同于歷史照片,比如其中有一幅朱安的像,雖是從照片里轉化過來,卻多了原作沒有的憂戚。朱安的照片是一種留存,這留存提醒我們人乃是有壽限之軀。影像和光影如同流過巖石表面的水,是消亡的象征,只見證了時間的流逝。而經由藝術家雙手而存在的版畫中的那個憂戚的朱安卻通過藝術家自己的眼睛望向畫作之外,反而成為另一個存在——是朱安,又非朱安——并且將一直存在下去。

劉春杰說,魯迅先生是中國現代版畫之父,在上世紀30年代,他作為普通作家,舉辦了一次版畫講學班,在不經意間為中國的版畫振興譜寫了序曲,也培養出大批中國最優秀的藝術家,留下了非常動人的木刻作品,現在都已成為學習的經典作品。反映魯迅的美術作品、版畫作品很多,研究魯迅的文章也不計其數。但是作為一個木刻家,同時用自己的筆來寫魯迅、用自己的木刻來表現魯迅,還沒有人做到。在《私想魯迅》中,劉春杰做了嘗試。

書中,劉春杰虛擬過與魯迅的一段對話。對話的最后,魯迅對他說:“……安全、安全、再安全!……當然,我也準備戒煙了,現在霧霾如此嚴重,人們呼吸都困難,我就別再添亂了。”然后飄然而去。劉春杰是在借魯迅之口說出他藝術創作中一貫想要表達的主題,是對我們生活的這個時代和這個世界的質疑和嘲笑——所以劉春杰只是找到了一種最切合自我、最新鮮有力的形式,且借他人之口,把它們淋漓地表達完畢。

與眾不同的是,《私想魯迅》一書在出版后還將嘗試由出版社代理版畫發行。版畫與出版的關系本就密不可分,版畫的前身是書籍插圖,后來才獨立出來。無論外國還是中國,上個世紀的詩歌和小說出版常配有大量版畫插圖,畢加索等大師就經常創作版畫,再交由出版社出版代理與發行。在這一傳統斷裂多年后,作為出版方的廣西師大出版社(上海)公司牽頭操作此次《私想魯迅》的版畫代理,成為一種對傳統的回歸,在國內尚屬首次。

我印象中的祖父

□ 周令飛

說來非常有意思,可能要讓大家失望了,其實從小到大,我雖然跟著祖母一起生活到17歲,但是到1995年左右,這一段時間里我從來沒有聽過祖母、父親向我直接談論過祖父。可能大家不太相信,為什么沒有談過?其實我也很奇怪,但是細想起來可能有一些外界的原因。一方面在我讀書的時代到文化大革命之前這段時間,我還很小。文化大革命之前,我是小學生。祖母是國家的干部,有全國婦聯的工作,還是政協常委,加上作協、民進中央等等的工作,非常忙。除了吃飯的時間偶爾跟我見面,幾乎看不到她。我祖母沒有直接跟我講過祖父,倒是提到過一回罵他的人。我對這件事記憶非常深刻。祖母1968年去世,我一直沒有跟她具體地談過我的祖父。其中還有一個原因,我現在這么想,是因為祖父離我們家里太近,反而祖母和父親不去談論這件事情,覺得反正是自己家里人,可能談談外面的事情比較重要。

我第一次聽父親講祖父是在1995年,當時我的家在臺北,父母到臺北探親,在我家住了半年的時間。以前我一直對祖父的印象是什么呢?父親、祖母都沒跟我講過,我對他的印象是從書本上來的,跟大家一樣。前幾天鬧得沸沸揚揚的《風箏》一文從課本中拿掉換了別的文章,又講魯迅拿掉金庸上了,隔幾年就會說出這個話題。當然現在我們講,大家對魯迅非常關注,因為他是中國現代文化史上的坐標,繞不開,所以大家很關注他。但是媒體老拿這個說事,還有的說魯迅徹底離開了教科書。根本不是那回事,只是在初一的課本里面認為《風箏》這篇文章對于初一的學生來講太深奧,所以拿掉了。我小時候也是讀魯迅文章,我們那時候碰到文化大革命,讀《痛打落水狗》這一類的作品,所以我對祖父的印象一直是他特別嚴厲。我小時候一直認為祖父是非常兇的人,孤獨、陰暗、刻薄、偏執、一個也不饒恕、戰士等等,反正都是那些令人生畏的形象。

突然有一天,我父親和母親在我家里吃飯,那時候父母好不容易到我那去,我做飯給他們吃。突然家里的燈泡滅了,黑暗當中我站在椅子上,椅子上放著小板凳,我去擰燈泡。在擰的時候老婆扶著我,我就想嚇她一下,我說哎呀快掉下來了,因為我小時候就喜歡惡作劇。黑暗當中,我媽沖著我爸說了一句話,你看看,你兒子跟你一樣吧,喜歡調皮搗蛋惡作劇。我父親在黑暗當中說了一句話,我這樣,我爸爸也這樣。就這一句話,讓我那天徹底改變了對祖父的看法,我心中就生下一個非常大的疑問:過去心中的魯迅的形象是不是錯誤的?我是不是誤會他了?

經過這十年來的研究和探索,我終于明白了他不那樣。陳丹青說魯迅是一個很好玩的小老頭,我非常贊同陳丹青先生的這種描述,把一個神的魯迅變成一個人間的魯迅,讓我們今天可以去用,可以思想起他,用他的思想來思想。

(本報記者金濤根據現場發言整理)

(編輯:孫菁)