古今中外的“黑色”對話 記“墨以象外——中美藝術家十人展”

我的名字叫黑。從古至今,我的意義繁多,代表顏色、代表夜晚、代表黑暗、代表陰性、代表神秘……諸多“非主流”的意義。無論是從文學、美學、哲學、色彩學還是網絡文化上,我都被賦予了各種疊加的引申含義。作為繪畫藝術用色的我,在藝術發展的很長時間,也是一個被遮蔽的存在。近日,由中國對外文化集團、展洲國際藝術區聯合主辦的“墨以象外——中美藝術家十人展”匯聚了5位中國藝術家與5位美國藝術家的作品,從作品色調到創作題材,都圍繞著對我的理解和運用,來展現東西方當代藝術的思考:當代中國藝術家正在建立與古老傳統的關聯,尤其是與黑色水墨畫和書法之間的關聯,這與新的全球化藝術實踐具有什么樣的關系?西方當代藝術家是如何運用黑色及其豐富含義的?在中國,古與今、中與外之間是否存在對話?

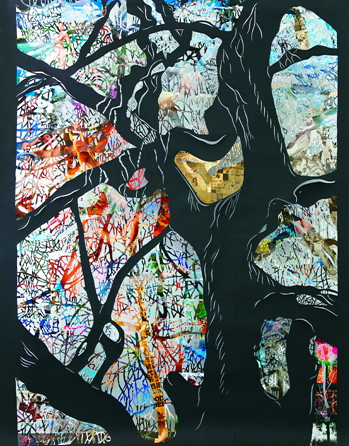

樹的生命系列——此時此地(綜合材料) 宋 昕

周而復始(綜合材料)卡卡婭·布爾克

中國:繪畫的顏色沒有黑

在美術史家巫鴻的印象中,中國美術史典籍中絕少有關于“黑”的評述和理論:謝赫在5世紀寫下的《古畫品錄》、唐代裴孝源編的《貞觀公私畫史》和朱景玄作于9世紀的《唐朝名畫錄》中,他沒有發現一次把“黑”作為顏色描述語。“‘黑’這個字在張彥遠的《歷代名畫記》中出現過,當張彥遠評論晚唐畫家朱審的作品時,將其形容為‘險黑磊落’。這里的‘黑’所說的是山的形貌,而不是用于描繪它們的顏色。”巫鴻發現,這些典籍寫作的時期,正是中國單色的水墨繪畫成為藝術主要樣式的關鍵時刻。

黑色在中國繪畫中,并不像那一坨擠在調色板上讓畫家覺得“糾結”的顏色,它被定義為“無色”,最明顯的例子就是中國畫技法中人人皆知的“墨分五色”概念。將“黑”視作一種特別的顏色,甚至是“非顏色”,它亦成為“墨分五色”說法形成的基礎。“人們常常用這一說法形容水墨畫家精湛的技藝,只用墨就能表達紛繁的顏色,張彥遠的討論更為意味深長。他將墨色和其他顏色區別開,其他的顏色只是感知世界的表面特征,但墨可以彰顯事物的本質。”巫鴻說。

也因為如此,才形成了中國與西方藝術在視覺審美和評價標準上的異同。唐代張璪把整只手掌浸入墨里用于作畫。之后是王洽,因為他和墨的特別關系,他更為人熟知的名字是“王墨”,他甚至會把頭發浸在墨桶里,將墨揮灑出去作畫。張璪和王洽通過對墨的別樣操弄,表達了自己獨特的個性。對他們而言,墨是具有意志的活物,可以自由地在紙面和絹帛上流淌。

當墨一瀉千里,到了董其昌就把“筆墨”推向了判斷水墨畫標準的極致。猶如龔賢,在他的畫中,將一層層的墨累積起來,創作出郁郁的山景。而石濤的《萬點惡墨》中,墨點的干和濕、薄與闊構成了覆蓋畫面的豐富肌理。古人們大膽使用墨的方式,為一些20世紀的藝術家所繼承,并在新中國成立后被李可染和石魯等人再次發展。

上世紀80年代以后,“墨”成為藝術家的表現手段,也成為了表現的主題。當藝術家們致力于發現墨的視覺品質,谷文達、楊詰蒼、石果等人,開始了以“墨像”為主題的當代藝術創作。“觀看這些作品,我們似乎可以聽到張彥遠從千年之前傳來的聲音,這些當代藝術家也依然執信著水墨表達他們情思的無盡潛力。”巫鴻說。

蕭 兵(藝術家):我的作品主要是用中國文人的墨和最原始的材料,正好吻合了西方的布面載體來做的一個歷史文化穿透性的作品。我把石墨和硯墨通過灑的方式,整個畫面形成了一種撲朔迷離與似是而非的感覺,讓人能夠產生很多的聯想,這是我創作最根本的原因。材料是帶有文化屬性的東西,只有通過看作品才能感受到里面的魅力。

孫國慶(畫家):我的作品主要是表現全球化和核污染給全球帶來的災難性的主題,這個主題我想用墨色或者黑的顏色來表現,比如切爾諾貝利和福島核電站的核泄露給人類帶來的災難。這樣的災難,我希望它盡快結束。

歐美:黑色是最具貴族氣質的顏色

幾個世紀以來,黑色在西方藝術中具有許多鮮明的意義——優雅、邪惡、戲劇性、悲痛、恐懼、野性。從哥特時期起,藏在黑色斗篷帽兜后的死神形象就開始在藝術中流傳。文藝復興時期,明暗對比法——明與暗的交相呼應,就已經成為在三維透視空間內塑造立體形象錯覺的標準繪畫手法。而對于浪漫主義藝術家而言,黑色代表著心靈深處、歷史及個人的種種焦慮——諸多思潮匯聚,成就了戈雅詭異夢幻的《狂想曲》及痛苦絕望的《戰爭災難》這樣的作品。在攝影中,黑白影像歷來是藝術嚴肅性的代名詞。而在電影領域中,盛行的黑色電影類型,則描繪了一個充滿危險、殘酷、市井智慧和破碎的浪漫幻覺的世界。

“黑”在藝術史和美學的發展中,西方藝術家運用起來確是千差萬別:將“黑繪畫”從顏色和形式上發揮到極致的阿德·萊因哈特,以有機形狀和深色為創作特點的美國抽象表現主義大師羅伯特·馬瑟韋爾,以及研究幾何繪畫的卡西米爾·塞文洛維奇·馬列維奇,“黑”被藝術大師們用作探討色域、表現形式和傳達途徑等方面,但有一定的可替代性。萊因哈特的“黑色繪畫”并非是黑色的;相反,這些繪畫呈現出斑駁的色柵,在灰度的暗色一端,盡可能地達到人類視覺的極限,從而讓我們誤認為它們是純黑的。

美國雕刻家路易·奈凡爾森曾說過:“當我愛上黑色時,我發現它包含了所有顏色,愛上黑色并非是對顏色的抗拒,而是對顏色的接納,因為黑色包含所有的顏色,黑色是最具貴族氣質的顏色,你可以保持沉默,而沉默之中包含著全部。”

在今天的創作中,有雕塑家卡卡婭·布爾克用黑色輪胎制作的《周而復始》和雷·史密斯用深色木材制作的《瑪麗安娜》等雕塑作品,也有喬伊斯·潘塞多用類似涂鴉的方式創作的《金色蝙蝠俠》和羅伯特·隆戈帶來的《鯊魚》等具象繪畫,還有拉希德·約翰遜在純黑色塊中尋找變化描繪的“荷蘭人”的抽象繪畫。這種視覺上的大開大闔以及對戲劇化題材的青睞,使作品極具心理學意味,使得觀眾在已有的視覺系統里對不斷變化和發展的西方藝術有了進一步的視覺更新和認知更新。

彼得·普拉更斯(藝術家):當我還是高校藝術系的在校生時,我和教授發生了分歧:他禁止我使用黑色的顏料。他說:“從本質上而言,黑色并不存在。如果近距離地觀察一塊煤,會發現它的外表顏色是由許多不同的暗色構成的,將煤說成黑色的唯一理由是我們覺得煤應該是黑色的。”我和他展開了辯論,我說在一塊煤上面的視覺現象應該也適用于黑色的顏料,這個黑色顏料的真實面貌應該是由許多不同的暗色組成的,因為標簽上寫的是黑色,所以我們才認為它是黑色。不用說,這場辯論我輸了,以后只要是在他的教室我就不能使用黑色的顏料。其實我也并不是很喜歡使用黑色的顏料,我只是用它們來調制各種灰色,通過灰色表達一些黑色不能表達的東西。

(編輯:黃遠)

| · | 毛里求斯藝術家眼中的中國繪畫雕塑展舉辦 |

| · | 古今中外繪畫藝術中的“黑色”美學 |

| · | “墨以象外——中美藝術家十人展”開幕 |