精品展出“第二季”正式啟動——拿什么保住展覽的“收視率”?

白統緒的《鱖魚》(水彩)作品在湖北美術館展出

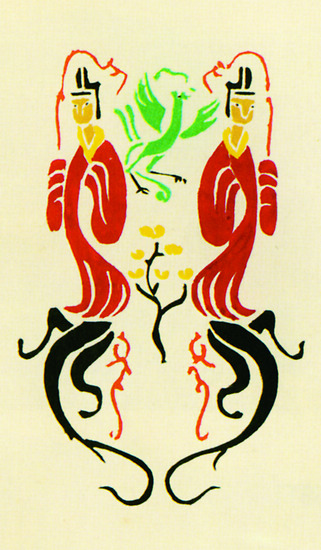

龐薰琹的《伏羲、女媧》(圖案)作品將于九月中旬在龐薰琹美術館展出

4個月的展期,28個國有美術館,3900余件精品,170萬人次的觀眾總量……2012年文化部首次組織的全國美術館館藏精品展出季活動,社會反響強烈。而今年8月22日,文化部在京公布“第二季”精品展出季的美術館及展覽名單,同時亦宣布展出季正式啟動。如同選秀節目和熱門劇集,如今美術展覽,也實現了“續集效應”。有“老演員”——中國美術館、中華藝術宮、廣東美術館等已經成為一地文化地標的美術館;亦有新秀登場——成都市美術館、青島市美術館等市級乃至縣級美術館,展現一方水土不同的藝術傳統。陣容齊備,關鍵是,第二季有何亮點,各類美術館,用什么樣的展覽和服務,來保證“收視率”?

新作VS代表作

“第二季的文件發出以后,全國美術館專業委員會也進行了館界動員,向全國近百家公立美術館發出文件,截至3月20日,經過各地文化廳局篩選,共有45個項目進行了申報。文化部邀請相關專家和媒體進行認真評審,最終共有30家美術館的展覽項目入選。”全國美術館專業委員會副主任兼秘書長錢林祥介紹。這其中既有中國美術館這樣的國家級美術館,以及中華藝術宮、廣東美術館這樣的省級美術館,也有常熟美術館這樣立足于基層的縣級美術館。既有首批國家重點美術館,也有浙江美術館等開館歷史不長的新館;既有中央美術學院美術館、湖北美術學院美術館等學院美術館,也有北京畫院美術館等畫院美術館,還有像劉海粟美術館、潘天壽紀念館、賴少奇藝術館等以藝術家命名的名家美術館。

“字里千秋——陜西省美術博物館館藏金石拓片精品展”參展作品180件,首次展出作品180件;“筆墨縱橫 氣質宏博——黑龍江省美術館藏王紹維作品藝術展”參展作品85件,首次展出作品85件;“海峽和風 翰墨傳情——福建省美術館館藏臺灣藝術家精品展”參展作品70件,首次展出作品70件;“為藝術戰——浙江美術館藏品展”參展作品220件,首次展出作品150件;“城市記憶——深圳美術館藏深圳本土藝術家精品展”參展作品100件,首次展出作品70件……首次展出作品較多是今季的重要特點,據初步統計,今年展出季入選各館總展出作品數近3200件,其中,首次展出作品數約占比例60%。“新品展出多,一方面突出了美術館對藏品的研究挖掘,一方面也體現出近些年美術館致力于新收藏作品的成果。”文化部藝術司副司長諸迪說。

“藏品是可以做文章的。”中國美術館館長范迪安介紹,近年來中國美術館依據自身藏品特點,推出“共和國美術之路”品牌,此次展出季中將在11月亮相的“20世紀中國美術之旅:走向西部”展覽,試圖從“發現西部”、“高原之春”、“尋源與拓展”3個章節來展現20世紀不同時期藝術家走向西部這一重要藝術現象。“從40年代起,藝術家走向西部,成為中國藝術轉向的重要原因,以敦煌為代表的視覺藝術傳統,和以青藏高原為代表的民族生活與自然景觀,兩條線索構成我們此次展覽的主線。館藏品將梳理清晰的歷史脈絡,而重點藏品的深度研究,將為觀眾提供時代之作的時代故事。”與以往中國美術館舉辦大型主題展思路一以貫之的是,展覽不僅展示作品本身,更多地將會呈現地圖、攝影、筆記等大量文獻。可見藏品是“收視率”的增長點。

為了第二個精品季,有的館翻檢家底,有的館“大興土木”——為了“東方之路:中國美學的現代視覺建構”,中華藝術宮將第65層改建成精品展示廳,讓最好的館藏陳列于最好的展覽場地。11月展覽結束后,“東方之路”將轉為常年陳列。在全國美術館都苦于缺乏長期陳列而屢遭詬病時,日均觀展人次突破1萬、高峰時達到2萬人次的中華藝術宮的嘗試令人充滿期待。

對于畫家的紀念館,或者某一地市的美術館,限于場館和藏品的特殊性,對于藏品價值的再挖掘,成為這些美術館的重要議題。龐薰琹紀念館,早在去年就因新鮮的策展方式和不斷開闊的公共教育思路博得業界一致好評,此番它推出“圖畫先行——龐薰琹圖案藝術精品展”,仍以龐薰琹為主角,展出的是其作于20世紀30年代末的傳統工藝美術圖案。“比如龐薰琹先生畫的饕餮紋,取材自商周哪個時期?我們就得去找到原始的資料。通過龐薰琹的創作和美術史資料的對應,我們希望做成博物館類型的展覽。”館長吳文雄說。而在上一季請大學生來觀展增加學分、主打“學生牌”之后,本季龐薰琹美術館又將目光聚焦小朋友,主推“小手拉大手”效應的公教活動吸引全家來美術館:“圖案比較適合小朋友,所以我們推出小朋友動手畫圖案的專場,還有環保活動:廢紙漿如何變成龐薰琹圖案……”

分眾的力量

影視藝術的“第二季”,大抵都應當打得更兇猛,斗得更激烈,愛得更虐心。而美術館精品展出的第二季,其收視率秘辛則是“專業化”。30個入選的展覽項目中,既有龐薰琹、潘天壽、賴少奇、符羅飛等著名藝術家的個人作品和文獻的展覽,也有針對油畫、水彩畫、版畫等一個具體畫種的專題展覽,還有如以北平藝專歷史、中國美學的現代視覺建構等為學術主題的綜合類展覽與系列展覽。這些展覽各具特色,充分體現了美術館發掘自身藏品資源進行研究、展示和推廣的成果。

“我們作為一個藝術家的美術館,有紀念館的性質,藏品也以潘天壽的作品、文獻為主。”在介紹到潘天壽美術教育文獻展時,潘天壽紀念館館長陳永怡話里話外的意思是,小朋友并不是展覽的目標人群,學院派和書畫愛好者才是,“此次展覽中潘天壽在國美民族美術教研室與老先生們一起征集的古畫,以及為籌建書法系而捐贈的自己的書法作品,結合國美的研究成果,希望能吸引對潘天壽和中國畫有興趣的觀眾”。

“暑假,日平均4000人次的參觀量,周末能達到7000人次。在這些人群中,我們做過調查,很多都是沖著精品館藏來的。”范迪安認為,滿足觀眾欣賞精品的審美需求,是上一季的主要內容,而今季需要各個美術館拿出更多經典,突出藏品的特色和研究的新視角——分眾的力量。這一點如今不僅顯示在影視領域及傳播界,更在藝術展覽中展現出強大的效應。注重本地資源,突出重點,細化目標人群,而不再是像以前一樣——有什么收什么、收什么展什么,成為美術館業界的共識。藏品和策展思路的“升級”,僅僅是續集的開始。據文化部副部長董偉介紹,“全國美術館館藏精品展出季”活動是文化部于“十二五”期間實施的“國家美術收藏工程”的重要組成部分。“國家美術收藏工程”還包括全國美術館藏品普查、國家美術藏品的研究推廣、保護和修復等多方面的工作,其主旨在于將目前國內美術館等公益性收藏單位分散的收藏行為上升為國家戰略進行統籌,進一步加大國有美術收藏力度,提升國家美術收藏的質量與效益,使國家美術收藏體系更加完備,更加系統化、科學化、規范化,同時加大對于國家美術收藏的研究、展示、宣傳和推廣力度。他透露,全國美術館藏品普查工作也將于近期正式啟動。“舉辦精品展出季,帶動普查,目的一是摸清家底,二是帶動收藏的專業化建設——保護、登記、入庫、展出……預計到今年年底,可以初步完成普查,以后有了標準化建設,就可以形成數據庫,實時監控。”諸迪說。

新鮮化、分眾化、專業化——第二季的特色已然突顯,但觀眾仍不滿足——“展覽季只有4個月,之后我還想看怎么辦?”“我想看中華藝術宮、湖北省美術館的水彩、中央美院的北平藝專中國畫、福建省美術館的臺灣藏品、深圳的設計。火車票能報銷么?”觀眾留言的笑談“促使”了中華藝術宮的數字化工程:“10月是中華藝術宮1周年紀念,我們預計到那時呈現數字化博物館,讓觀眾可以在互聯網上看館藏精品。”“一步一步來,藏品的數據化,更是詮釋‘國家財富、人民共享’的時代主題。”董偉說。未來,點擊率也可以是參觀效果反饋,那可能是第三季的話題了。

>>鏈 接

水印年華——館藏水印版畫精品展

(江蘇省美術館 7月5日至9月30日)

展覽包含了吳俊發、程勉、金明華等10位江蘇水印木刻創始人的作品,重現了中國水印版畫發展史上一段輝煌的篇章,讓當代年輕藝術家和觀眾了解江蘇老一輩版畫家所取得的成就。

東方之路:中國美學的現代視覺建構

(中華藝術宮 8月至11月)

展覽意圖通過中華藝術宮現有藏品,梳理20世紀初至今幾代中國藝術家在中西融合道路上發掘和拓展民族本土美學內涵,并進行現代視覺轉化的珍貴歷程,呈現100多年來中西文化碰撞、交流的時代語境下,“中國美學”在不同的藝術家創作中所演繹出的不同情韻和視覺風貌。

為藝術戰——浙江美術館藏品展

(浙江美術館 8月1日至9月4日)

浙江美術館從藏品中遴選出中國美術學院從1928年建校到1982年改革開放初期200位畢業生和教師的作品220件,分“國立藝專時期”、“中央美術學院華東分院時期”、“浙江美術學院時期”三個板塊,展現浙江乃至中國現代美術的華彩篇章,其中有近三分之二的作品是浙江美術館最新征集入藏的大師名家作品,并首次與觀眾見面。

城市記憶——深圳美術館藏深圳本土藝術家精品展

(深圳美術館 8月25日至9月25日)

展覽從館藏作品中精心挑選深圳本土藝術精品,分“閱讀深圳:表現深圳城市建設的歷史”、“具象深圳:表現深圳城市的時代面貌”、“人文情懷:文化哲思”、“感受都市:生活微體驗”四個角度,呈現出一部視覺的深圳美術史,也從一個側面見證了深圳從一個邊陲小鎮到現代繁華都市的蛻變。

少數民族銀飾精品展

(云南美術館 10月)

云南美術館藏有一批歷史久遠、風格獨特的銀飾,這些珍貴的銀飾是收藏家從少數民族地區收集而來并捐贈的。作為館藏中最珍貴的陳列,一直深受世人矚目。

(編輯:單軒)