上海書展10年:走親民路線 重新召喚閱讀

沒有慶祝、開幕式、晚宴,讓書與讀者做最大主角 上海書展10年:走親民路線 重新召喚閱讀

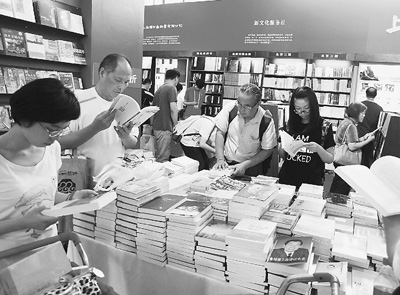

2013上海書展現場。屠知力攝

“上海書展10年了。10年10個8月,如果沒有書展,我們還能去哪?”這是上海作家毛尖為上海書展10周年寫下的一段話。在她眼中,書展已成為平民的節日,“這是上海書展的特色嗎?反正,我蠻喜歡其中的煙火氣,走親民路線,在這個時代重新召喚閱讀。”

由淺入深

書展的意義在于“集中放大”,引領更多深度閱讀

2004年7月28日,滬版圖書交易會(訂貨會)正式升級為上海書展。

10年過后,上海書展被公認為全球最有影響力的華文書展之一。莫言這樣評價上海書展,“這個夏天,上海這座城市因閱讀而成為全世界最有文化感召力的城市。”

曾經,書展的意義在于信息的傳播。上世紀80年代,要讓市場知出版社所有,讓出版社知市場所需,需要通過書展來進行。那么,在海量信息的當下,書展的存在價值在哪里呢?上海書展給出了自己的回答——讓最急需的圖書信息、最有價值的文化資訊、最契合時代的思想觀念,得以“集中放大”與“前排就座”。

2013上海書展開幕前,上海世紀出版集團總裁陳昕很是頭疼了一陣子。每年上海書展期間,作為東道主的世紀出版總要向讀者推薦10本好書,今年實在是難以取舍,即便是改為推薦“20種好書”,仍有遺珠之憾。陳昕珍惜書展這個一年一度的機會,“我們要充分利用書展這個巨大的閱讀體驗場所,讓更多的讀者體驗到閱讀對自己個人修養提高的重要作用。”

“培養閱讀興趣,使大家更多地讀好書,是出版社最重要的一種責任。”陳昕感慨,這是一個信息爆炸、淺閱讀盛行的時代,“在我個人看來,停留在非常零碎的淺閱讀層面,其實不利于民族整體素質的提升。我們希望能夠引領大家進行更多深度的閱讀。”

由虛到實

不能在低端出版追求虛假繁榮,不解決學術出版疲軟就是“最大的腐敗”

“我們曾一度過多關注銷售的業績、利潤的增長。過去在書展的時候,我們經常請來一些娛樂界的人士、明星,通過他們來拉動人氣,推動銷售的增長。”陳昕坦承。

但近幾屆的上海書展,跟以往不大一樣,“以往更多以簽售為主,如今更多的是文化論壇,都是為了提高市民的閱讀水準,進而在全社會養成閱讀習慣。”陳昕介紹,這也是上海世紀出版集團今年新推出的“閱讀推廣計劃”的一部分。

“我們要回過頭來冷靜思考,追求銷售的目的是什么。出版人的責任,最終還是提高全民族的文化素質和文化修養。”陳昕說。

正如本屆上海書展論壇上,國家新聞出版廣電總局副局長鄔書林的感慨,“現在出書不難了,去年我國出書40余萬種,而改革開放初期,年出書品種僅有1.4萬種。”但是,“如果我們只在低端出版上追求虛假的繁榮,這個行業是要被淘汰的,是我們警醒的時候了。”鄔書林疾呼。

僅以學術出版為例。作為整個出版行業的文化根基,學術出版反映的是出版人的眼光。但鄔書林透露,中國最重要的學術成果95%以上不在國內發表。“由于沒有形成很好的學術規范,我們借助國外同行把它發表出來,同時,國家每年還要花很多外匯把這個成果買回來。”鄔書林措辭嚴厲,“我們需要認真地解決這個問題,不解決就是最大的腐敗。”

審視閱讀、思考閱讀,按上海市新聞出版局副局長闞寧輝的話來說,“上海書展不要做簡單的‘總裝車間’,而是要做正面引領人文價值傳播的‘風向標’。”

由遠及近

召喚閱讀要從普通讀者做起,以質樸的方式開門迎客

“只有目光始終朝向遠方,書展才不致淪為小圈子的竊竊私語。”時任上海市新聞出版局局長方世忠說。

召喚閱讀,上海書展是從每一位普通讀者做起的。2012上海書展留給外界的最后一個鏡頭,是方世忠與闞寧輝帶著各大出版社主要負責人列隊站在出口兩邊,等待著該屆上海書展的最后一名讀者。當天18時05分,蔣歡女士提著一袋書,帶著女兒走到門口,意外成為這屆上海書展最幸運的讀者。她們獲頒“榮譽讀者”證書,還被邀請免費光臨今年的上海書展。

作家余華對上海書展印象深刻的一幕,是2005年他在這里整整簽售了1000本《兄弟》。“沒想到會火成這樣。這要是換別的地方,我是不敢想的。”在余華看來,上海書展是以培養讀者對閱讀的興趣為主的書展,“這對我們來說相當重要,因為在這里能找到知音,能遇到真正懂書、尊重寫作的讀者。”

每屆上海書展,組委會都會策劃各式主題活動,強調文化品位,注重普及性與學術性兼容,力求滿足不同層面、不同年齡讀者的不同文化需求。很多讀者站著聽完講座,很多外地孩子由父母帶來上海赴書展之約。諾貝爾文學獎得主克萊齊奧曾為此感慨,“我很感動,沒想到我的作品在中國有這么多熱情的讀者。”

今年是上海書展舉辦10周年,但書展卻并未以鑼鼓喧天的方式來慶祝,甚至不舉行任何開幕式、招待晚宴等慶典活動。為期7天的2013上海書展,于8月14日直接開門迎客,以最質樸的方式迎接讀者的到來。

(編輯:黃遠)

| · | 國家大劇院五月音樂之旅啟動 室內樂“男人幫”劇院內外“談奏”音樂 |