寫生時代現場

瓦啟阿牛(速寫)吳長江

可愛的維族娃娃(速寫)黃 胄

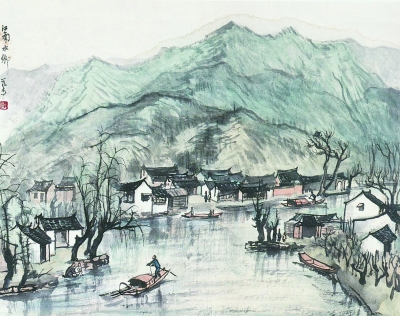

江南水鄉(中國畫)李可染

紫禁城殘雪(板面油彩)艾中信

由中國文聯、中國美協主辦的“在時代的‘現場’——全國寫生美術作品展”近日在中國人民革命軍事博物館舉辦。展覽梳理了百年的“寫生”歷史,集中展出了140位不同時代藝術家的400余件寫生作品。此次展覽以常書鴻、王式廓、葉淺予、黃胄、李可染等老一輩美術家的經典寫生作品為代表,回顧了寫生在新中國美術發展中發揮的重要作用和取得的卓越成就。展覽還為常年堅持寫生的張仃、劉秉江、劉大為、許江、楊飛云、孫景波、忻東旺、謝東明、李翔、劉進安、李象群、田黎明等12位美術家做了個案陳列,以“寫生與人”“寫生與思想”“寫生與自然”“寫生與社會”為主題,剖析寫生在當代呈現的多元樣貌。其余作品主要展示的是近5年來中國美協組織美術家下基層的寫生成果,較為充分地闡釋了寫生在不同歷史時期的重要功能和變化,美術家以在時代的“現場”的主體姿態,呈現給觀眾別樣的觀感經驗。

物、眼、手、心,通過寫生將這四個詞匯貫穿起來,成為藝術家觀察對象、訓練技能、傾注情感的藝術感知世界的方式。寫生不僅是造型訓練、收集素材的手段,本身也是一種隨時代變化呈現多樣態的藝術表現形式。著名美術教育家俞劍華曾說過:“地無論中西,時無論今古,繪畫之方法僅有一種。一種何?即寫生是也。寫生者畫之始,亦畫之終也”。寫生的重要性是不言而喻的。

“寫生”也在中國近現代美術留下了深刻的印記,明清之際漸入的西方繪畫帶來了透視和色彩,影響和改變了中國受眾的視覺觀感方式。以康有為、陳獨秀、蔡元培、徐悲鴻為代表所倡導的“美術革命”,呼吁引進西方現代的科學觀念,倡導繪畫中的寫實主義,靜物、人體寫生作為造型基礎學科訓練納入美術教育體系,戶外實景寫生則承擔起記錄和反映現實的功能。司徒喬、韓樂然、孫宗慰、趙望云等的西北寫生,葉淺予、龐薰琹等的西南寫生,不僅為后世留存下大量邊地少數民族的人物形象、生活場景和風物風俗,而且在寫生過程中,他們又吸納了民間藝術,形成自己獨到的繪畫風格,走出具有中國特色的寫生之路。艾中信的《紫禁城殘雪》(1947年),選取遠眺雪后陽光下的紫禁城場景,掩映于近景的綠樹之后的紫禁城,氣勢不凡,畫面大開大合,具有傳統中國畫的寫意意味。

新中國成立后,藝術為社會服務、為人民服務的觀念和社會主義現實主義的創作方法占據了絕對主導地位,寫生成為深入生活、反映現實的最直接的方式,將美術創作投入到火熱的社會主義建設、日新月異的祖國風貌、豐富多彩的人民生活中。代表性事件有1954年開始張仃、李可染、羅銘的江南寫生,傅抱石率領江蘇畫家的二萬三千里寫生,黃胄的民族風情寫生,融中國畫的傳統改造與現實反映于一爐,開創了寫生反映時代的新風貌,也引領了一批批、一代代美術家奔赴祖國各地,成為一個時代的參與者、記錄者和建設者。李可染提出“要改造中國山水畫,最根本的是要重新回到自然中去觀察、寫生”,他的《江南水鄉》(1954年)以淡墨勾出山形,江岸黑瓦白墻的民居錯落有致,江心搖櫓的船家和岸邊洗衣、行走的人物點綴其間,祥和溫婉的日常生活場景躍然紙上。

進入新時期以來,既有劉秉江、吳長江那樣常年深入邊地,執著于刻畫與自己心靈相契的塔吉克族和藏族同胞,形成自己的民族圖像志,也有忻東旺那樣對社會世相的關注,透視出普通人的人間百態;既有楊飛云那樣專注于“畫室”模特的細微觀察,也有田黎明、謝東明的經過再創作的人物狀態表現;既有老一輩畫家張仃那樣一如既往的大山大水的現場寫生,抽離出特殊的皴擦線條,也有像許江一樣面對大片葵園尋求著精神的家園。在寫生與人、自然、社會和思想等方面,當代藝術呈現出新的反映社會現實和內心獨白的獨特景觀。

隨著數字攝影的普及,部分美術家習慣在畫室中依據圖像進行創作,但不可避免地逐漸陷于圖式的自我重復而難以突破,因而重提寫生、大力倡導深入生活是為解決當前創作困境,提供源頭活水,其目的正是為了恢復畫家“在現場”直面現實的鮮活感受力,達到心手相應,使繪畫重回“繪畫性”的本身,使當代美術始終保持與現實生活的密切關聯,始終站在時代發展的鮮活“現場”,多角度地反映社會主義建設成果和人民的美好生活。

(編輯:高晴)