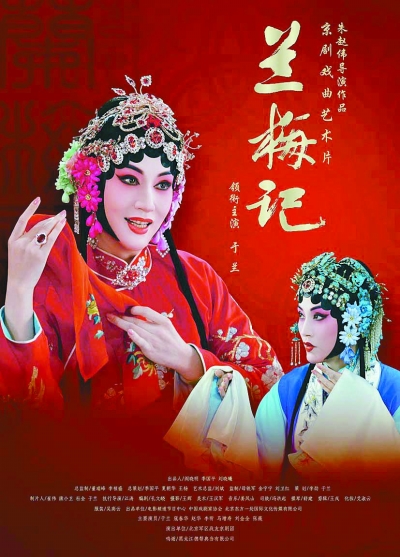

京劇藝術片《蘭梅記》: 像于蘭一樣好看

《蘭梅記》海報

于蘭近照

如何把一出戲曲舞臺作品拍成一部成功的戲曲影片,是一個大學問。在中國電影史上,的確有大導演取得過成功。比如《姐妹易嫁》、《紅樓夢》、《徐九經升官記》,很經典,很生動。然而,成功的例子屈指可數。優秀的舞臺戲曲作品來之不易,傳之更不易,讓它走上銀幕,是傳承傳播中國戲曲藝術很好的渠道。偏偏,機會少,難度大,特別是在言必談效益的年代,院線對于不是好萊塢大片不合大眾消遣口味的影片是多么苛刻。

那又怎樣呢?對中國傳統文化抱有責任心、對中國戲曲藝術情有獨鐘的中國文聯、中國劇協還是啟動了梅花獎優秀舞臺戲曲作品數字化工程,弄得好,將會功德無量。戲曲名家裴艷玲以相對高的年紀和絕對高的藝術水準成為工程的第一個項目受益人,水墨象形的《響九霄》引得了業內較為廣泛的關注。陸續地,京劇、越劇、黃梅戲、川劇的領軍人物獲得了同樣的機會。北京軍區政治部戰友文工團的國家一級演員于蘭就是其中之一。由她主演的《蘭梅記》是一出為她量身打造的戲,走上銀幕的過程也全權由她本人打理,演戲、拍戲的過程,甚至組織研討會的過程,都讓人對于蘭刮目相看,這個在戲曲界可謂美得叫人驚嘆的女子,原來有這么大的能量這么大的底氣這么大的耐力,她的美,不止美在表面而已。

于是,關于于蘭與《蘭梅記》,就有了如下的內容。

京劇藝術片《蘭梅記》由電影頻道節目中心、中國戲劇家協會、北京東方一處國際文化傳媒有限公司聯合出品。可以看出,首先在制作程序和運作方式上,《蘭梅記》已經比一般的戲曲影片多了勇氣和新意。結果,《蘭梅記》不僅在戲曲界引發關注,還引得電影、戲曲兩路精兵強將在北京的一個周末于中國電影資料館集體觀賞了《蘭梅記》,并留下安心座談。

座談會引發了很多話題,也有一些不同的說法,但一致的意見是:《蘭梅記》雖然算不上中國戲曲電影藝術片中最棒的一部,但肯定是近年來拍攝的新戲曲片中一部十分講究十分好看的電影。《蘭梅記》美得跟于蘭似的。換句話說,如果主演不是于蘭,《蘭梅記》不可能拍成這個樣子。

故事是新編的,講的是老套的婆媳關系,塑造了兩個性格截然相反的兒媳婦和一個前后不一樣的婆婆——一個逆來順受,一個巧舌如簧,婆婆還是那個婆婆,但先是刁鉆,后是無奈,三個女人一出戲,跌宕起伏。于蘭一人分飾兩角,大兒媳婦春蘭,二兒媳婦冬梅。故事一點也不深奧,但很有看頭,春蘭賢孝,卻未能為婆家續香火,橫豎被婆婆小瞧甚至百般虐待,還在次子娶親之前被驅逐出家門。次媳冬梅未嫁之前對于婆婆的刁鉆已有耳聞,與安二爺商量出對付婆婆的妙計,花燭之夜大鬧洞房,以其人之道還治其人之身,令安母吃盡苦頭,幡然悔悟,最后將春蘭也接了回來,夫妻重聚,闔家團圓。

故事就是這么簡單、樸實、典型,但濃縮了中國人最真實的生活情感,傳達了中華民族的傳統美德。看《蘭梅記》的時候,戲曲專家傅謹七八歲的兒子笑得嘎嘎響,那是在看到冬梅整治惡婆婆的時候。這說明,《蘭梅記》老少咸宜。它的確在尊重傳統藝術、弘揚傳統藝術的基礎上,發揮了京劇藝術的本體之美。整部戲人物8個,演員7人,用最少的人物結構涵蓋了京劇生、旦、凈、丑4個行當,等于用最節約的方式最大限度地展現了京劇的國粹之韻。若影片能得到比較多上映的機會,它一定會為普通百姓喜歡,甚至前仰后合地笑,在城鎮社區,在鄉村田野,春蘭與冬梅的兩種性格兩種命運會給年輕的媳婦和總是不滿意的婆婆有益的啟發,這對于和諧家庭的建設是一個多好的樣本。

座談會上,《蘭梅記》編劇埋頭記錄所有人的發言,仿佛她只是《蘭梅記》專家座談會的速記,其實她講的故事很有靈氣。《蘭梅記》的導演也謙遜得很,總是笑笑地邊聽邊記,好像電影不是門遺憾的藝術,《蘭梅記》還可以在下一輪演出后再打磨一遍。其實,縱使帶著遺憾,《蘭梅記》也很好看。謙遜的導演其實很有資本,他是憑借戲曲電影《程嬰救孤》、《清風亭》連續獲得第十三屆、第十四屆華表獎的朱趙偉。除此之外,梅蘭芳的琴師姜鳳山親自擔任此劇的音樂唱腔設計,來自于國家京劇院的表演藝術家寇春華在劇中飾演婆婆,北京京劇院表演藝術家馬增壽飾演安二爺,還有知名演員趙華、李昕、劉金泉、張薇,他們表演非常傳神。

于蘭過足了戲癮。這位梅花獎獲獎演員,真是沒有辜負梅花二字,連續多年,中國劇協梅花獎藝術團每有召喚,她定跟隨藝術團上山下鄉、走南闖北,是梅花獎藝術團隊伍中最美的青衣。為了表示對愛徒的支持,美麗的柯湘、楊春霞老師全程聽完了座談會,聽到大家對于蘭的贊美,春霞老師笑得欣慰而嫵媚,一群“50后”“60后”專家也沒有忘記恭維柯湘,追憶當年的迷醉,感嘆今日的欣慰,“京劇人永遠是年輕”。于蘭與楊春霞,相擁著合了個影,美得仿佛出了響動——想低調都不成。

不得不叫人感佩:中國有一種美,叫中國戲曲;中國電影有一種美,叫中國戲曲藝術片;中國女人有一種美,叫于蘭,因為于蘭為大家創造了春蘭和冬梅——《蘭梅記》單純而又有深遠的意義。

(編輯:單鳴)

| · | 梅花獎得主分飾二角 |