走向明天的三峽文化

李禹階 1953年5月生,重慶師范大學歷史與社會學院教授,四川大學歷史文化學院博士生導師,享受國務院政府特殊津貼專家,省部級學術技術帶頭人。長期從事中國思想文化史、區域歷史研究。現任重慶市人文社科重點研究基地“三峽文化與社會發展研究院”院長、省部級重點學科“專門史”帶頭人。兼任中國歷史學會理事、中國社會史學會副會長、重慶歷史學會副會長、重慶儒學研究會名譽會長等。主持國家社科基金項目兩項,省部級人文社科基金重大、重點、一般項目13項。獲得省部級社會科學優秀成果及教學成果一、二、三等獎14項。

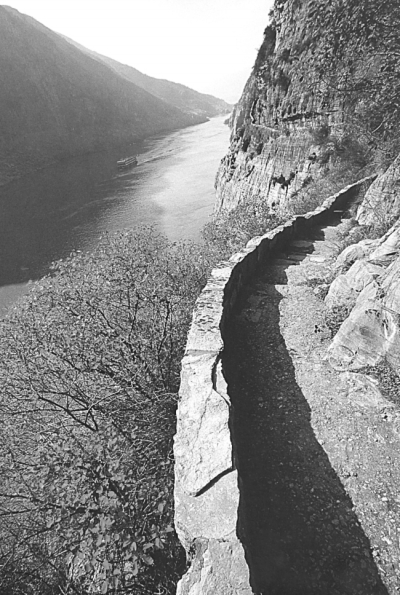

三峽風光 資料圖片

三峽風光 資料圖片

三峽風光 資料圖片

自古以來,長江流域就是我國古代文明的搖籃,是中華民族的發源地之一。據考古材料與文獻記載,位于長江中上游的三峽地區,則是長江文明與我國南方文化的發源地之一。正是在這一地區,形成了獨具特色的三峽文化。

什么是三峽文化

三峽文化正是在這么一種地理空間和生態環境中形成的地域性文化,是獨有的大河流域走廊文化、神秘山水文化和鹽丹資源文化的結合體。

在我國長江中上游地區存在著一種具有悠久歷史傳承、相對穩定而又特征鮮明的地域文化形態,這就是三峽文化。三峽文化是在區域特殊的地理、生態環境與人文氛圍中孕育、發展起來的。三峽西起重慶,東止宜昌,北傍大巴山脈,南抵武陵山與大婁山,96%以上都是丘陵和山地。三峽地貌富有特色,以奉節為界,奉節東以高山急峽為特點,奉節西以低山谷嶺為特征。作為連接長江流域上下游的咽喉要道,三峽是串接長江下游吳越文化、中游荊楚文化、上游巴蜀文化的人文走廊、信息交流渠道和物流通道,溝通了中國東部、中部與西部的民族、文化與物流,是中國東西部人類文化與信息交通的走廊要道。峽江兩岸云遮霧罩,煙云朦朧的奇麗山水,鬼斧神工的地理奇觀,雄、壯、險、奇的天然美景,又形成富有人文色彩的三峽百里畫廊,構成三峽山水文化的奇幻性、神秘性、浪漫性特征。三峽盛產的鹽、丹資源,是古代社會重要的經濟資源,人們往往以之為中心,形成富有鹽丹資源文化特點的三峽文化與社會生活特色。由于山高峽急、嶺峻谷深,造成交通不便,當地民眾生存條件艱辛,性格耿直剽悍。三峽文化正是在這么一種地理空間和生態環境中形成的地域性文化,是獨有的大河流域走廊文化、神秘山水文化和鹽丹資源文化的結合體。

從商周時期的巴族開始,三峽文化就在巴、楚、蜀等文化的交融中開始形成。自兩千多年前秦滅巴、蜀、楚,中原文化的融入,使三峽文化發展到新的階段,并在歷史發展中綿延不絕。明清以來,幾次由東向西的大規模移民,使三峽地區的民眾在人口、習俗、風尚、思想觀念上均發生了重要變化,其文化內涵也在不斷發展。近代以來,三峽文化在與西方文化和國內其他區域文化的碰撞、交融中增加了許多新的因素,其內涵更加豐富多彩。但是幾千年來,由于獨特生態環境的影響,三峽文化中的基本文化內涵一直保持下來,形成自己獨特的文化主線與傳統。

豐富的三峽文化現象

三峽形形色色的文化形態及現象,其后面都有峽江獨特的地理生態及人文要素在起著作用。

三峽是我國古人類的發祥地,也是迄今為止所發現的亞洲古人類的發源地。距今204萬年“巫山人”的發現,為亞洲人類的起源提供了新的材料和證據,揭開了三峽地區乃至中國和亞洲人類的序幕。

此后,三峽人類文明未曾中斷,并且不斷向西、向南擴張。向西,從武落鐘離山走出來的廩君巴族白虎部,是巴族最具有生命力的一支,首領名叫務相。他們沿著清江(即夷水)征服了鹽水神女部落,隨后出清江,溯長江而上,以枳邑(今重慶涪陵市)為都城向東向西擴張,攻占大片領土。并在今重慶長江、嘉陵江交匯處依山建都城,曰“江州”。極盛之時,巴國領土“其地東至魚復,西至再僰道,北接漢中,南及黔涪”。朝南,則有楚族一部走出三峽地區,順著三峽通道向東擴展,到達江漢平原,其勢力擴展到了兩湖鄂東,直抵江淮平原,跨南方半壁。楚國極盛之時,南卷楊越,北達黃河,東并吳越。

為了爭奪鹽資源與土地,楚人不斷西進,“巴楚數相攻伐”。在楚巴戰爭中,巴國逐漸衰弱。楚人占領巴國都江州后,遷楚人于江州以東,與巴人雜居相處。《華陽國志·巴志》稱:“江州以東,瀕江山險,其人半楚。”說明當時巴人、楚人雜居很多,而巴、楚文化則通過這種雜居不斷融合。公元前316年,秦派大軍滅巴蜀,置巴、蜀及漢中郡,分其地為四十一縣,巴的都城為江州。巴國雖然滅亡,但巴這種源自三峽特定生態環境的文化形態卻保存下來,成為其后三峽文化的主線。這根主線就是:崇尚勇武的尚武風氣;以巫文化為主的原始宗教;獨具特色的峽江習俗與藝術;忠勇剛烈、承擔大義的犧牲精神;強烈的群體認同與族群意識等。這些因素構成早期三峽文化的內涵。

在三峽地區的,霧峽靄、云霞縹緲、峽峭壁高的高山峽谷中,隨著時間的積淀,三峽文化孕育出燦爛多彩的文化特色與文化現象。例如移民文化、航運文化、軍事文化、巫文化、詩詞文化、民間藝術文化、石刻文化、宗教文化、建筑文化等等。這些文化現象既有自己鮮明的個性特點,也包含著三峽文化共通的三大文化要素在內:即三峽所具有的大河流域人文走廊的文化要素,神妙奇幻、險峻莫測的山水文化要素和鹽丹資源文化要素。正是這些文化要素的相互融合與同構,使其每一種文化現象,都有著三峽文化獨特的內涵和特質,形成并構建了三峽文化這種有著悠久歷史傳承又特征鮮明的文化形態。

以三峽地區巫文化為例,長江三峽是巫文化的重要傳播地區。三峽峽谷坡陡浪急,山高林深,人跡罕至。加上巫山云雨,神秘莫測,往往使當地居民易于產生和接受巫鬼信仰,許慎《說文解字》解釋巫字曰:“巫,祝也。女能事無形,以舞降神者也。”三峽巫文化歷經傳播,成為人們社會生活中的重要宗教文化。例如流行于此的巫教、巫術、祭祀、避邪,以及人們社會生活中的巫風、巫俗、喪俗、禁忌、巫醫、巫歌、巫舞、巫戲(儺)、巫畫、巫書、巫詩等。三峽巫文化既與三峽巫山云雨、山高林密的地理狀況有著直接關系,又和三峽盛產的食鹽和丹砂有著重要關聯。上古三峽巫溪寶源山鹽泉盛豐。而丹砂為藥之上品,遠古先民認為它可以使人長生不死,起死回生,視為仙藥。《說文解字》釋“巫”時,提到“古者巫咸初作巫”。《山海經·海外西經》曰:“巫咸國,群巫所以上下也。”今本《巫溪縣志·附錄》釋曰:“以‘巫咸’名國,這‘咸’就與鹽有關。《說文》云:‘鹽,鹹(咸)也。’”說明巫與三峽之鹽有著直接的密不可分的關系。由于大巫山有鹽、丹砂,故這里氏族、部落云集,巫師眾多,《山海經·大荒西經》載:“大荒之中有靈山,巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫真、巫禮、巫抵、巫謝、巫羅十巫,從此升降,百藥爰在。”就是指大巫山的巫師與鹽、丹即百藥有著密切關系。

三峽航運文化也是一種以大河流域走廊文化、峽深流急的山水文化、鹽丹資源文化為內涵的文化表現。大河流域的咽喉通道特色,使往來客商不斷,形成交通東西部的黃金水道;而川江流域峽隘、灘多而流急,沿江兩岸起伏著的綿延不斷且氣勢雄偉的如屏群山,使三峽交通地理形勢險峻;而鹽業文化使其社會風俗深受其染。正是咽喉通道、巨大物流促使三峽交通的繁榮;而險峻流急的三峽河道又產生了三峽獨有的纖道、纖夫,產生那種石破天驚般高亢激昂,震懾長江魂魄,千古絕唱的川江號子,也產生了音質各異、抑揚頓挫、長呼短應的汽笛聲——三峽輪船語言;沿江兩岸陡峭不平的市鎮格局,又產生了三峽沿河城鎮特有的腳夫、力夫、挑夫、抬工等下力“棒棒軍”,產生了川江船夫發明的,為了驅寒、除濕而特有的鮮、香、麻、辣、燙的火鍋飲食文化;四川大量的鹽業運輸,使川江航運興隆,沿河兩岸民風都沾染上鹽文化的味道。特別是兩次“川鹽濟楚”,即清末的川鹽外運濟楚,和抗日戰爭時為了突破日軍封鎖,大寧鹽廠的鹽經過三峽運往湖廣,使得三峽沿途城鎮振興,船幫昌盛,其文化習俗更加具有峽江與鹽資源文化的氣息。

再如三峽詩詞文化。三峽是詩歌的圣殿,從古至今,云遮霧繞、山水奇雄的峽江兩岸,到處都可以拾到古代詩人遺留的不朽詩篇。我國歷史上許多著名大詩人,如屈原、宋玉、陳子昂、李白、杜甫、白居易、孟浩然、孟郊、劉禹錫、元稹、李賀、黃庭堅、王安石、司馬光、蘇洵、蘇軾、蘇轍、陸游、范成大、李調元等,有的曾在峽區為官作吏,有的在峽區旅居、漫游,寫下了大量歌詠三峽、堪稱千古絕唱的不朽詩篇。據統計,歷代歌詠三峽的詩作超過4000首。從屈宋楚辭、漢代巴地民歌、魏晉時期的樂府詩,一直到唐宋時期,無數詩人云集三峽,形成了三峽詩詞文化。魏晉南北朝的樂府詩,許多詩人模仿樂府民歌歌詠三峽自然風光,內容上以歌詠巫山神話和三峽風光為主。唐宋三峽詩歌如繁花紛呈、百川激蕩、名篇輩出。李白的三峽詩、杜甫的夔州詩、白居易的忠州詩、劉禹錫的夔州詩、陸游的三峽詩歌等等,美不勝收、精彩紛呈。例如李白一生三入三峽,前后寫下了22首三峽詩,其《峨嵋山月歌》:“峨嵋山月半輪秋,影入平羌江水流,夜發清溪向三峽,思君不見下渝州”,至今傳誦不絕。而這種詩詞文化的背景,既是雄壯的瞿塘峽,婉約的巫峽,行云流水般的西陵峽神幻山水文化的產物,也是受到三峽大河流域走廊文化的催生。許多騷人遷客由楚地入川,或者經由三峽通道出川,在這片詩歌峽谷、山水畫廊里,都會為這種獨有的奇幻山水所傾倒,寫下萬古流芳的詩詞華章。所以,三峽形形色色的文化形態及現象,其后面都有峽江獨特的地理生態及人文要素在起著作用。正是這些文化要素的內在融通,才使得三峽文化形態和現象,盡管豐富多彩,形式各異,但其內涵卻是三峽文化這根血濃于水,打斷骨頭連著筋的主線在貫穿,在融通。

三峽文化特性與精神

作為一種有著悠久歷史傳承而又特征鮮明的歷史文化形態,三峽文化具有自己的文化特性,這些特性充分表現在三峽文化的內涵中。

在幾千年的歷史過程中,三峽地區的人口與社會幾經變遷,發生了很大變化,但其文化內涵卻一直延續。在三峽歷史上,有過多次大規模移民。例如秦漢時期,大批中原、北方移民進入巴蜀及三峽地區。明初及其后期,戰爭連年,民舍成墟,人口銳減,于是政府鼓勵湖廣民眾遷入巴蜀及三峽地區等,形成“湖廣填四川”的人口遷移高潮。在抗日戰爭中,隨著國民政府遷都重慶,大批工廠、學校、企業及其人員、家屬隨之遷移到重慶及三峽沿江區域。在重慶市區,人口由1937年的47萬,飆升到1945年的124萬,8年間增加了近80萬人,是過去的三倍。這種人口結構的重大變化,必然影響到社會與文化結構的改變。一方面,大批移民植根三峽地區,帶來了許多新的生產、生活方式。但另一方面,由于三峽獨特的生態人文環境,其基本精神仍延續下來。例如許多三峽移民族群,除了保持部分自己原家鄉風俗外,更多的是吸納了現居地的社會生活與文化方式,使三峽文化內涵,例如崇尚勇武、忠勇剛烈、承擔大義、敢于擔當、強烈的群體認同等成為其文化基本內涵。這使得三峽文化在變革中延續,在延續中變異,其連續性與變革性的特征十分突出。

三峽文化具有很大包容性。以三峽宗教為例,在三峽宗教文化中,儒、道、佛三教的包容、融合現象十分突出,這在宗教石刻中表現非常明顯。例如聞名世界的大足石刻,上自唐高宗永徽和乾封年間(公元650—655年),中經晚唐五代,盛于兩宋,延續至明清,歷時千余載,可謂源遠流長,內容豐富,數量眾多。在大足石刻中,儒、道、佛三教造像俱全。但是這些佛、道的石刻造像中,其內在精神卻滲透著三峽本土文化的特點,即以佛教、道教為表現形式,其內容卻是儒家世俗倫理精神,并且以儒家世俗倫理的專一性、本根性來統合佛教、道教。在大足石刻造像中,佛教造像宣傳的是儒家封建綱常倫理如“忠”“孝”“貞”“節”“順”等內容,誘之以福樂,威之以禍苦,以佛教教義啟發人遵守世俗的社會綱常倫理,來誘導人的向善性。這種宗教文化現象隨處可見。所以,在三峽宗教文化中,既有包容性,又有植根于本土文化的世俗性、本根性在起著主導作用。

在三峽神秘山水間,云遮霧罩,煙雨朦朧,霞蔚虹霓,常常給人奇幻、縹緲的感覺。尤其是巫峽兩岸群峰迤邐,神女峰獨居峰首。一遇峽雨蒙蒙,云氣觸石而生,神女峰逶迤縹緲,變化無窮,產生出許多與之相關的浪漫色彩的山水文化。源自三峽的巫文化、易理哲學與山水文學,均與這種奇幻、浪漫的山水文化有關。宋玉《神女賦》《高塘賦》,以“巫山云雨”為題材而至今為人思念;唐代詩人元稹《離思》:“曾經滄海難為水,除卻巫山不是云。取次花叢懶回顧,半緣修道半緣君”,將巫山云比之滄海水,將霞蔚霓蒸的巫山云雨誦到極致。正是三峽神秘、奇幻的山水,產生出鬼斧神工的自然景觀和濃郁深厚的人文特色,對于中國文化發展起到了重要的作用。

但是另一方面,三峽的艱難險阻,萬丈狂濤,渦漩千回百轉,驚心動魄,又使得詩人游子望而生悲。故悲愴沉郁之情,懷古思幽之緒,常常與三峽的浪漫、奇幻如影隨形。在三峽的山水文學、易理哲學,乃至纖夫的川江號子之中,常常表現出那種悲蒼之情。最典型而奇特的,是自古以來流傳甚多的三峽詠猿詩。如唐代詩人楊炯“山空夜猿嘯,征客淚沾裳”;高適“巫峽啼猿數行淚,衡陽歸雁幾封書”;元人趙孟頫“古今離恨拔難平,惆悵峽猿聲”等等,皆借猿的悲鳴聲來抒發自己的人生感懷與境遇。因此,在三峽文化中,奇幻山水產生的浪漫主義與萬丈狂濤、千回百轉的驚心動魄共同組成了其人文情懷的特性,使浪漫性與沉郁性、悲蒼性同在。

三峽大河人文通道、信息交流快的特點,使三峽城鎮的社會生活節奏往往與東部沿海地區同步。特別是1840年以來,宜昌、重慶開埠后,許多新的西方資產階級民主革命思想和西方生活方式也迅速傳到了三峽地區。著名的《蜀報》《重慶日報》《啟蒙通俗報》《廣益叢報》等報業,在19世紀末20世紀初如雨后春筍般興起,對于宣傳資產階級民主革命思想起到了重要作用。而重慶又是我國西部引領時尚的城市。據民國《巴縣志》記載,當時“女子亦一例剪發,不見男子辮發”,“士大夫于廷眾間公然剪發”。此外,在近代重慶等城市中,西式生活方式往往引領內地潮流。但是,三峽地區經濟文化發展的不平衡性,特別是三峽腹心地區,交通不便,信息阻塞,使傳統的生活方式仍然頑強存在。因此,在三峽文化中,時尚與傳統的特性并存,形成一種文化二元奇觀。

由于地理生態環境的艱險,三峽文化早在巴人時期就表現出崇尚勇武、剛健無畏的精神。在牧野之戰中,巴師“歌舞以凌殷人”,迫使殷軍“前徒倒戈”。巴族的這種精神一直延續到近現代。近代史上,《革命軍》的作者鄒容是三峽文化剛毅勇武精神的杰出代表。老一輩革命家吳玉章題詩贊曰:“少年壯志掃胡塵,叱咤風云‘革命軍’。號角一聲驚睡夢,英雄四起挽沉淪。”充分表現了鄒容所代表的那種勇武剛健、堅毅勇為的精神。這種精神帶有一種長期以來由峽江惡劣環境催生的悲壯性,即三峽人為達目的,明知不可為而為之的義無反顧的抗爭精神。直到現在,三峽地區的人們還保持了剽悍、耿直、質樸、剛健的精神傳統,并且成為三峽人的群體性格特征。

三峽人的群體認同感是相當強的。在高山峻嶺、峽急谷深的環境中,他們必須要以群體的力量與自然界作斗爭。這種群體認同感久而久之轉化為一種識大體、顧大局的群體精神。歷史上的三峽人,不論是土著居民或者外來移民們,多繼承了這種精神,其宗族、家族情感傾向及團隊認同感特別強烈。在過去,三峽地區的幫會、行會十分盛行。例如販鹽有鹽幫,行船有船幫,碼頭有碼頭幫會,販運藥材的有藥材幫會,許多外來移民建立了自己的省籍、縣籍會館。在三峽人的生產勞動及日常觀念、行為上,這種群體精神表現得十分強烈。鏗鏘有力、純樸粗獷的《船工號子》,就是這種群體精神的典型產物。

三峽人在深谷峻嶺的艱難環境中,充分發揮了豐富智慧和創造精神。以三峽建筑為例。在峽江兩岸,有群山起伏、重屋累居的座座山城,這些山城的屋因山勢而建,山是一座城,城屏障著山。一到夜晚,漫天燈光燦如星斗。另外,三峽地區的房屋往往建造在高山、斜坡和盤山道旁,高下錯落,蔚為壯觀。這些建筑稱為干欄式建筑,俗稱“吊腳樓”,它柱足長伸、危樓臨風、綽約風姿。一個“吊”字,將吊腳樓的“險”、“奇”、“巧”、“秀”的特色點畫出來。其功能足以滿足三峽城鄉居民的生活需要。在三峽區域,人們因地制宜的創造發明還有很多,充分表現了三峽人勤勞睿智的創造精神。

在三峽險惡的環境中,人們為了宗族、群體、國家的生存、延續,不惜犧牲個人生命。如巴蔓子將軍以頭留城、忠信兩全的故事,至今傳揚巴渝大地。再如抗日戰爭中,有300萬川軍出川抗戰,其中64萬人傷亡,其參戰人數之多、犧牲之慘烈居全國之首,充分表現了川軍這種為了國家、民族大義,勇于犧牲的悲壯精神。在當今的三峽工程大移民中,三峽人舍小家,顧大家。為了三峽大壩能夠早日建成,充分表現出三峽文化中的識大體、顧全大局的群體精神。

自古以來,三峽人就在不斷吸收各地的生產、生活方式,并且在各種文化的交融中表現出極強的包容精神。三峽文化正是在這種融合與包容中不斷發展。例如早期的巴文化,實際是巴、楚文化的融合,并以巴、楚文化為底蘊;秦滅巴后,三峽文化不斷地與中原文化、關中文化融合,共同發展;明清以后,三峽文化與江浙文化、閩、粵文化等不斷融合,形成新的文化內容。三峽文化發展到今天,是以其海納百川的包容精神來實現的。

中共中央南方局和八路軍辦事處,在爭取民族獨立和人民解放的斗爭實踐中,錘煉、培育、形成了三峽文化中勇往直前的紅巖精神。該精神的內容包括了目標堅定,擔當大義的歷史使命;以誠相待,團結多數的寬廣胸懷;善處逆境,寧難不茍的時代風貌等。這種精神為我們今天實踐以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神,提供了歷史鏡鑒。

三峽文化走向明天

三峽文化作為一種本土文化,在“后三峽”的建設發展上都可以發揮重要的不可替代的作用。

三峽文化所內蘊的三峽精神,是我們中華民族的一種自強不息、甘于奉獻的優秀品格。那么,三峽文化今后的走向如何呢?

三峽文化,包括其現代影響和現代意義,以及其現代轉化問題,本身是一個具有重要價值的學術問題。對三峽文化進行學術探討與科學總結,這既是對于中華民族多元一體格局各個組成部分的歷史內容、文化形態的探索,也是三峽文化要實現現代轉型所必須盡力去做的。因此,我們應該認真探索與研究三峽文化內涵與精神,發掘三峽文化中的積極內容。

三峽文化是在其特定地理生態環境中成長起來的,它對于我們現在三峽地區的建設、發展,尤其是“后三峽”時期的建設、發展有著積極作用。三峽工程百萬移民,不是簡單的人員遷移、家園變換,而是一個涉及經濟社會重構、生態環境重建的歷程。移民搬遷使庫區人文環境發生顯著變化,三峽庫區或者局部社會區域內的各種社會關系和構成要件,鄉村原有的社會文化生態圈和社會支持鏈都需要改造或者重組。而三峽文化作為一種本土文化,在“后三峽”的建設發展上都可以發揮重要的不可替代的作用。

三峽文化精神中包含的紅巖精神、犧牲精神、包容精神、創造精神,既是三峽優秀文化傳統與中華民族精神的結合,也是三峽文化精神的現代體現,是我們打造社會主義核心價值觀的重要組成部分。它將在今后三峽地區的社會主義核心價值觀構建中,發揮更加重要的作用。

(編輯:高晴)