牽手,為了更好前行

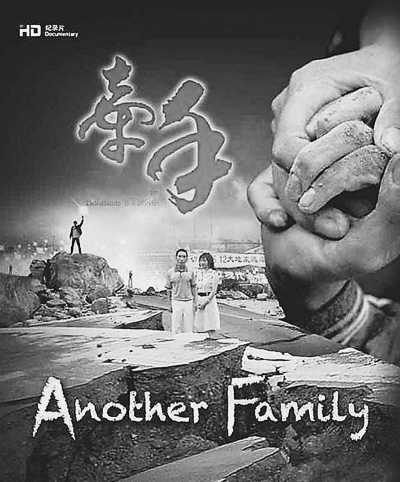

紀錄片《牽手——震后的日子》,獻給那些曾經失去愛而又一直尋找愛的人們。

汶川地震以來的5年,災后重建的成效有目共睹,不僅是住房、交通、工農業的崛起,更有家庭、人與精神的重振。由中國紅十字基金會、中國廣播電影電視節目交易中心共同打造,央視紀錄片頻道日前首播的5集紀錄片《牽手——震后的日子》,便是以“重組家庭”為視角對震后重建5周年的一次特別紀念。

核心家庭解體是震后最重要的社會問題之一,汶川地震僅四川災區就有上萬個家庭破碎。在災后重建的過程中,“半路夫妻”重組家庭成為走出災難、繼續生活的重要選擇。5年來,超過4000個重組家庭為震區家園恢復奠定了基礎。這些重組家庭經歷怎樣的選擇,新的家庭成員如何磨合,存在哪些現實的問題,對此除了社會學學者、心理學學者在現場的走訪調研,理應有更形象的鏡頭語言為普通大眾講述。

紀錄片《牽手——震后的日子》聚焦的便是這些再次“牽手”的人生。全片分《婆婆》、《過年》、《登記》、《雙雙》、《楊伯》5集,每集時長不過20多分鐘,在這短短的篇幅里以5個不同的重組家庭為中心,盡可能地正視和呈現家庭重建的過程、現狀、多樣性和復雜性,從而映照和輻射出更大范圍內的災后社會心理的變遷。《婆婆》中“牽手”是將家庭的責任擔起來。媳婦帶著前婆婆嫁人,林興聰和李蕓香這對重新組合的中年夫妻將兩個家庭的5位老人3個孩子都攬下來,對活著的人負責,才是對走了的人負責。《過年》中“牽手”是對人生選擇的考驗。留在震后紀念廣場的老何,安心于日夜為逝者守靈的清貧和孤寂,卿大姐沖著他的善心而來,卻忍受不了鄉下的閉塞、前途的渺茫和他“一天一天地不開腔”。去哪里過年只是他們之間的一次爭執,卻如同一面鏡子,照出了彼此的不同,讓他們意識到各自的人生追求和價值取舍。《登記》中“牽手”是不離不棄。重新組合在一起不到半年,老鄧便被確診為鼻咽癌,四年的化療放療輾轉艱難,但在最艱難的時刻他們卻做出了結婚登記的決定——“陪他走到最后”,不管“最后”多么快地降臨。《雙雙》是“牽手”而不得。對老吳來說,重建一個家庭的前提是改變一貧如洗的經濟狀況,為了給女兒雙雙重新找一個媽媽,他踏上了去新疆打工的道路。《楊伯》中“牽手”是組了小家為大家,“映秀好人”楊伯及其新結識的妻子,無論是經營“震中飯店”,還是照顧傷殘兒童,為的都是把“好人”繼續做下去,將關懷精神傳遞開來。

紀錄片雖名為“牽手”,但自始至終沒有多少“牽手”的溫情脈脈的畫面,相反,呈現的是日復一日地下地耕種、尋找生計、照顧子女、贍養老人,是在炊煙繚繞之中踏踏實實地“過日子”。逝者已去,生者如斯。同樣經歷過地震、失去過親人、受過傷痛的人們,重新嵌進一個家庭的合影里,相互間側身謙讓,心懷感恩。因為失去過,所以更懂得珍惜生活;因為經歷過大悲痛,所以更知道平淡的美好。他們的家庭生活不需要任何矯飾,如同廢墟上重新冒出的新芽,最懂得陽光雨露的重要,最懂得真實樸素的可貴。《牽手——震后的日子》傳遞出來的正是這樣一種尋常世界里的平靜和平靜下的美好。

該片導演范儉曾經拍攝過《活著》、《斷裂帶》等類似題材的紀錄片,對鏡頭之下的真實和鏡頭之外的人文關懷有相當到位的把握。《牽手——震后的日子》特意選擇春節前后進行集中拍攝,祭拜逝者、新家庭團聚、規劃新生活以及“家”這一概念對中國人的特殊意義,在春節這一時間點上都有更鮮明的體現,這是構思的巧妙之處。但與此同時,紀錄片這一藝術樣式以時間的同步和空間的在場見長,若是能將時間軸拉長,保證足夠的時間跨度,相信對重組家庭會有更豐富的見證。

震后心靈創傷的平服需要一個漫長的過程,《牽手——震后的日子》試圖通過鏡頭的記錄,喚起整個社會對災區更持久的關懷和幫助。如片頭所言,這部紀錄片是“獻給那些曾經失去愛而又一直尋找愛的人們”,更是獻給所有心系災區的人們。災難作為昨天的一部分,不是扛在肩上,成為今天沉重的負擔,而是深深地壓進生活里,成為前行的路基。讓我們牽手前行,一路勉力珍重。

(編輯:高晴)