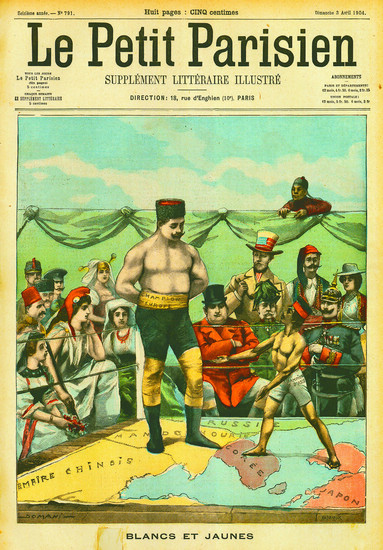

法國畫刊中的“日俄戰爭與中國”

1904年4月3日Le Petit Parisien增刊圖片

在遼東火車鐵軌的橋墩上,一名中國百姓被俄軍活活吊死,而后方還有一位中國百姓在等著受刑……這是1904年3月13日法國Le Petit Journal增刊中的圖文報道。爆發于1904年的日俄戰爭,在人們的印象中是軍艦的沉沒、激烈的炮火聲,是俄軍的慘敗和日軍勝利的姿態,然而這場發生在中國領土上的帝國主義爭奪戰傷害最深的還是中國的百姓。“交戰的每一方對居民稍涉間諜嫌疑者都一批一批地槍殺了”,俄國書籍《帝國主義在滿洲》中記述道。

7月2日,“日俄戰爭與中國的命運——1904-1905法蘭西畫刊繪畫精選展”在北京中華世紀壇開幕,展覽精選100幅作品,涵蓋政治、經濟、文化、風俗等各個方面,以圖文形式試圖全面還原日俄戰爭那段黑暗的歷史,供國人覽史為鑒。此次展覽全部展品來自臺灣收藏家秦風,為首次展出,這無疑為中國近代史、版畫研究者和愛好者提供了難得珍貴的史料素材。

“在今天,中國外海有釣魚島和南沙群島問題,日本和韓國之間有獨島(日方稱竹島)問題,日本和俄國之間則有北方四島問題,這些均為二戰結束后遺留下來的亞洲領土主權爭議問題。”秦風長期以來堅持收集、整理中國歷史圖像并通過圖像推廣中國歷史教育,他認為舉辦這樣的展覽具有重要的現實意義。

不同于一般介紹日俄戰爭偏重于實際交戰狀況的展覽,該展覽以相當的篇幅介紹了日俄雙方動員的情形,以及戰爭對日俄兩國、對中國和韓國的深刻影響,讓觀眾可以用更寬廣的視野去理解這場戰爭的前因后果。“歷史是復雜多元的,如何讓大眾對歷史有更客觀的認識,不只是歷史學家的責任,也需要社會各界的努力。”中國社會科學院近代史研究所副所長汪朝光說。

在法國戰地記者的大力報道中,日俄戰爭的全貌更加清晰。展覽圖片中,圣彼得堡的街頭有全副武裝行進的士兵,也有蓬頭垢面的底層老人那一臉的沉重和憂傷;在貝加爾湖冰封的湖面上,所有的俄國士兵都把雙手裹在衣袖中,低頭緊靠在一起取暖;塞滿俄國士兵和馬匹的火車沒有盡頭似的走走停停,被迫接受這種不斷移動的命運的士兵們只有唱起自己最喜歡的歌謠,等待抵達那個遙遙無期的目的地……

“這是一個不公平的擂臺。”1904年4月3日Le Petit Parisien增刊用漫畫的夸張手法道出了這樣的事實。圖片很巧妙地用摔跤擂臺來表現當時歐洲人眼中的世界局勢以及看待日俄戰爭的態度。臺上看似實力懸殊的兩名參賽者,分別站在自己所屬的領地上,左方高大魁梧的俄國選手,腰上背著“歐洲冠軍”的黃金腰帶,俯視著身高不到自己腰部的對手。右方瘦小的日本選手,運動短褲上寫著磨損殆盡的“亞洲冠軍”,腳步橫跨在日本和朝鮮半島間,好像已經用了不少力氣,卻仍然抬頭叫囂,雙手擺出挑釁的姿勢。而圖右上方的中國面對日俄兩國在自己的土地上廝殺,卻只能對外宣稱“局外中立”,連進場觀戰的資格都沒有,只能攀附在圍墻邊偷看。

日俄戰爭以俄國的慘敗告終,法國記者注意到日本在戰爭中啟動了自上而下的愛國主義教育,從家庭主婦和孩童,甚至開始嘗試戰爭中的自殺性襲擊。1904年4月3日Le Petit Parisien增刊中刊載“日本學校中的模擬戰爭游戲”一圖。圖中,小學老師將男孩分為兩邊,以所戴的帽子來區分日俄雙方,彼此交戰拼斗。頭戴日本軍帽的男孩顯得頗為拼命。圖中央的“日軍”男孩撂下兩名“俄軍”后也被絆倒在地,圖左方三名“日軍”則直接沖入對方敵陣,毫無畏懼。除此之外,日本孩童還在媽媽的陪伴下參觀海軍戰艦模型,在1904年4月27日LILLUSTRATION所刊圖片中,那些正處于童真歲月的孩子,沒有一個人將目光離開圖中央的戰船。戰爭的概念就這樣一點一滴地侵襲了本來天真無邪的孩子的心靈。

“這不是人與人之間的斗爭,而是人與鋼鐵、燃燒的石油、炸藥和尸臭的斗爭”,俄軍對旅順戰場的描述也成為日俄戰爭乃至對戰爭的一個精辟的概括。“當時的中國積貧積弱,現在中國強大了,是不是應該更強、更‘貴’,也就是‘內心強大、骨子里高貴’。”《國家人文歷史》總編輯王翔宇在展覽開幕式上表達了自己的愿望:希望中國能夠“富而強、富而貴”。

(編輯:單鳴)