《尋路》:追求創新的史詩電視劇

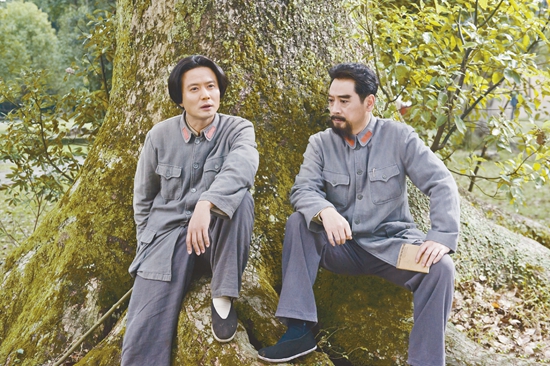

電視劇《尋路》劇照

于6月18日起在央視一套播出的《尋路》是一部填補重大革命歷史題材空白的電視劇,它全景式地講述了1927年大革命失敗后至1932年間,以毛澤東為代表的一代中國共產黨人在中國革命的重大歷史轉折點,歷經千難萬險,在革命根據地和國統區頑強堅持斗爭,于艱難困苦中奮斗求索,終于為中國革命闖出了“農村包圍城市,武裝奪取政權”的偉大道路。“用電視劇的方式把中國共產黨的這段探索表現出來,而且能夠展現得很清楚,是相當不容易的。”中央電視臺總編輯羅明在日前由中國電視藝委會舉辦的電視劇《尋路》專家座談會上表示,這也是當日參加研討會的諸多專家學者的共同感受。

很難駕馭的一段歷史

1927年至1932年,是中國共產黨歷史上最復雜的五年。在中國傳媒大學教授曾慶瑞看來,要在一部電視劇里面展示這樣一段錯綜復雜、人物眾多的歷史,“敘事難度是非常大的”。作為劇作家,盡管王朝柱曾創作了以《長征》《延安頌》《辛亥革命》為代表的重大革命歷史題材的電視劇,經驗十分豐富,但是他自己也說,作為編劇,《尋路》是很難駕馭的一段歷史。

當這部劇終于播出后,《光明日報》文藝部主任彭程用“心潮澎湃、思緒連綿”來形容自己看《尋路》后的感受,他稱該劇“再現了那段包含了激情與信仰、奮斗與犧牲、苦難與勝利的崢嶸歲月,蘊藏著強大的精神感召力和審美的魅力,強烈地控制著電視機熒屏前每一位觀看者的心靈。”在他看來,對那一段歷史風云進行全方位、全景式的描繪是這部電視劇最為鮮明的特征,“以往的影視作品中對這段歷史都有描述,但是就我看過的而言,大部分是片斷式的,或者是聚焦于其中某一個具體的事件,這部作品是對五年期間所有重大事件的集中的展現。”

讓彭程印象深刻的是劇中的一條主要的分線索,即周恩來領導下的中共地下黨在上海等國統區建立隱蔽戰線,配合蘇區的革命斗爭。“這一段歷史,過去鮮為人知,在這部作品中被表現得較為完整和充分,像李克農、錢壯飛等我方特殊戰線的人物,在命懸一線、時刻面臨死亡的驚險環境中表現的大無畏的英雄氣概和過人的智慧,讓人感佩不已。”他說,“尤其難能可貴的是該劇突破了不少禁區,正面描寫了那一時期黨內的分歧斗爭,包括中央蘇區軍內各方面的矛盾,從而更加真實地反映了中國革命道路的曲折、坎坷。”

領袖是人而不是神

《尋路》的編劇王朝柱力圖在劇中“真實再現那段客觀復雜的歷史,客觀寫出領袖人物的不同性格,以及他們在探索中國革命之路中的缺點和錯誤”。這一點得到了中國傳媒大學教授王偉國的肯定,他認為該劇塑造了以毛澤東、周恩來以及朱德為代表的一代優秀共產黨人的光輝形象,“領袖是人,而不是神,是人就免不了會有一些缺點,犯下一些錯誤,但是他們既敢于堅持真理,又能隨時隨地修正錯誤,這才是鮮活的、真實的人物形象”。

同時,王偉國認為,該劇繼電視劇《長征》后,進一步開拓和深化了毛澤東自強不息和周恩來厚德載物的性格,讓觀眾看到的不僅僅是黨內斗爭和反圍剿斗爭中的毛澤東和周恩來,而是走進了領袖人物的精神世界,看到了他們的信仰、理想、人格和精神制高點,從而讓觀眾對他們產生由衷的敬仰和崇拜。這也是《尋路》的革命理想主義和浪漫主義精神的真切傳達。除了領袖人物,其他人物同樣很出彩。“鮮活、豐滿、亮麗、動人”,這是曾慶瑞對《尋路》中賀子珍形象的評價,他認為這是對賀子珍形象刻畫得最成功的一部劇。北京師范大學教授黃會林也表示,“包括賀子珍、鄧穎超、宋美齡等在內的幾個女性形象,把整部劇調劑得剛柔相濟”。

為了貼近電視劇觀眾的欣賞習慣,《尋路》非常講究戲劇沖突和揭秘的懸念感,故事情節跌宕起伏,一波三折,也經常是把人物置于風口浪尖之上來表現和突出他們的性格。曾慶瑞認為,如何把這類劇拍得好看,《尋路》做出了很好的示范。

藝術想象讓歷史更可信

為了創作《尋路》,王朝柱用了幾年時間查閱了大量的文獻資料。此類重大革命歷史題材電視劇,必須堅持歷史人物、歷史事件的真實再現。“歷史文本的真實是重大革命歷史題材創作的生命,沒有了歷史的真實,哪里還有電視劇藝術的真實可言?”王偉國說。但藝術真實同樣不可或缺,他如此闡釋:“這就要求在創作中做到藝術的虛構和想象,這種藝術的虛構不是違背歷史和歷史精神的胡編亂造,而是虛構出在歷史真實中不曾有過的人和事件,他們是對歷史真實和歷史精神的豐富和補充,從而營造出歷史上雖不曾有過,但是可能會有的人和事,使歷史更加真實、更加可信。”

他認為《尋路》的成功就在于它沒有僅停留在對歷史文本的真實呈現上,而是從電視劇藝術的規律出發,將繁雜的歷史現象經過藝術的虛構、加工和提煉,轉換成藝術真實。從而使歷史真實和藝術真實有機結合,相得益彰。

“這是一部追求創新的史詩電視劇。”曾慶瑞的這個評價,同樣基于該劇對歷史真實和藝術真實的處理。他認為《尋路》創新的核心就是對于重大革命歷史題材創作“大事不虛、小事不拘”的進一步深化。“在中國電視劇已走過55年的發展之路時,再往前發展就一定要追求創新。”他說,“創新已經不再是一種可以做也可以不做的自由選擇,而是一種必須,是中國電視劇生存和發展的必須。”

(編輯:竹子)