清晚期宗室貴族的書畫

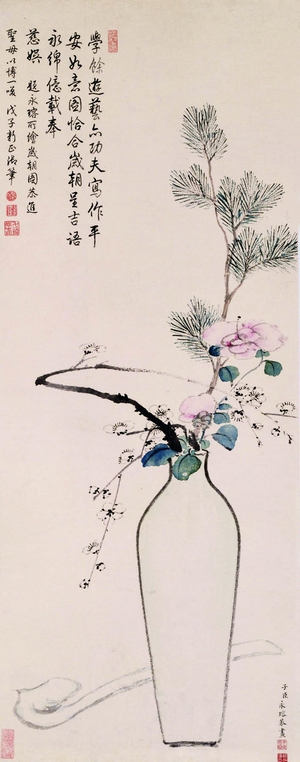

平安如意圖軸 永 瑢

清代經(jīng)歷了康熙到乾隆的極盛時期之后,到嘉慶、道光之際,不僅在政治上積弊叢生、社會矛盾日益尖銳、內(nèi)憂外患頻仍、國運漸次衰落,體現(xiàn)在文化藝術(shù)上也已無復(fù)康乾時代的輝煌。但是,在宮廷中,歷朝皇帝、皇族成員們都自幼年接受了系統(tǒng)而嚴格的教育,在藝術(shù)品位上各有心得。他們在“萬幾余暇”,也會游戲翰墨,怡情養(yǎng)性,并且把這些文娛活動提升到秉承祖制的高度,在書法、繪畫亦或是宮廷工藝美術(shù)品的制作上,彰顯了對于中國傳統(tǒng)文化的認知和傳承。

嘉慶皇帝和他的兄弟、子侄延續(xù)了乾隆“書畫兼擅”的才能,在書法、繪畫的創(chuàng)作上各有成就。

嘉慶皇帝颙琰(1760—1820)和他的太祖父康熙、祖父雍正一樣不擅繪畫,但至今故宮博物院還保留著他少年時期的習字帖,當然更有大量他即位之后的書法作品。嘉慶和他的兄弟、子侄們走的還是順治以來皇帝們崇尚帖學(xué)的學(xué)書道路,主要從歐陽詢、趙孟頫開始臨仿前人墨跡法帖。嘉慶的字結(jié)體端正,用筆謹嚴,一如其保守持重的個性。

乾隆晚期直至道光初期,皇族書畫群體中的領(lǐng)袖是康熙的二十一子慎郡王允禧以及他的嗣后——乾隆第六子質(zhì)親王永瑢。允禧(1711—1758)號紫瓊道人,當過乾隆幼時的老師,是個在詩書畫、天文歷算等各方面都有所造詣的全才,而且他和當時許多赫赫有名的文人、畫家都有密切交往。比如,鄭板橋3次入京謀官,還是在結(jié)識允禧之后。二人互引為知己,在允禧的幫助下,鄭板橋才當上了范縣的縣令。出京時,允禧還依依不舍地贈詩留念,而鄭板橋也力贊允禧的折節(jié)好客。允禧出詩集時,鄭板橋在序文中不惜溢美之詞,對允禧的為人、學(xué)養(yǎng)、詩才大加褒揚。允禧擅長山水畫,其傳世作品多是根據(jù)前賢詩句或乾隆御制詩創(chuàng)作的,如《黃山三十六景冊》《盤山十六景冊》等,還有依靠杰出的想象力或出于親身所歷創(chuàng)作的作品。他所描繪的山川景物都竭盡巧思,詩情畫意相得益彰,韻致清雅。

永瑢(1743—1790)是奉父皇乾隆之命過繼給無子嗣的允禧為孫,他也承接了允禧樂于禮賢下士、好詩愛畫的做派。他的周圍聚集了一批有著同樣喜好的不同層級的貴族,除了其四兄永珹、八弟永璇和十一弟永瑆之外,尚有康熙之孫弘旿、恂郡王允禵之孫永忠以及大批朝野知名文人官僚、書畫家、金石篆刻家,如紀昀、劉墉、鐵保、華冠、易祖栻、朱文震等。永瑢擅長花卉、山水、佛像,其傳世作品多為小品卷冊,大尺幅的立軸不多。他的《平安如意圖》是新年之際為祖母祈福的“歲朝”題材,筆致文秀,上面還有乾隆的御筆題詩,體現(xiàn)了父子二人對老太后的尊崇和敬愛。永瑢的作品不僅藏于皇宮,民間也有留存。今年保利香港拍賣的永瑢《山水圖冊》,就是他的小幅精品畫作之一。永瑢的山水受到乾隆喜愛的詞臣畫家董邦達的影響,達到了筆墨蒼秀、意味雋永的境界,受到當時和后代文人的贊譽。

永璇(1746—1832)是個活得非常自我的人,他知道自己“素無人望”,又是跛足,無法爭取到繼承大統(tǒng)。因此,他樂得放任自在,迷戀酒色,甚至在嘉慶初年代替皇帝祭天的儀式上,也借口太陽太曬而甩手回府,但他寫得一手漂亮書法。故宮博物院所藏永璇小楷,姿態(tài)秀美,法度嚴整,讓人很難把史書中記載得那么不堪的永璇和這些優(yōu)雅嫻靜的書法聯(lián)系起來。永璇是乾隆的兒子們中活得最長的,這可能也得益于他“心無掛礙”。

除了乾隆的兒子們,其他宗室成員中,也有不少能書擅畫的高手。固山貝子弘旿(1743—1811)雖然是乾隆的叔伯兄弟,但其父允祕還比乾隆小5歲。弘旿的府邸就在中國美術(shù)館后邊的取燈胡同,雖然他的書法沒有永瑆的名氣大,但他的詩文、繪畫才能是當時宗室中技藝水平最全面、最高的。他擅長山水、花卉、走獸,其山水蒼茫滃郁、花鳥活潑娟秀,頗得王石谷、惲南田遺韻,代表作品有《花卉圖冊》《嵩祝圖卷》和《廓爾喀貢象馬圖卷》等。弘旿是大詩人袁枚的好友,雖然二人畢生未曾謀面,但并不妨礙他們高山流水般的詩文酬唱。弘旿還擅長刻印,他書畫上的印章大多是自己操刀創(chuàng)作的,并有印譜傳世。

嘉慶皇帝的子、孫輩中,道光帝旻寧(1782—1850)是能作書法的,但談不上什么個人風格和水準,咸豐帝奕詝(1831—1861)除了寫字是能畫幾筆的,比如簡單的花草禽鳥,雖然也有幾幅鈐蓋了他的《畫馬圖》,但更多作品并非是他親筆,而是宮廷畫師代勞的。咸豐帝喜愛的嬪妃葉赫那拉氏(1835—1908),亦即后來的慈禧太后,也曾經(jīng)和咸豐一起畫小幅的花鳥,在政變掌握實權(quán)后,則步其丈夫后塵,找來昆明的寡婦繆嘉惠、宮廷畫師屈兆麟等人為她代筆,用以應(yīng)付大量的賞賜需要。雖然那些代筆作品從嬌艷的牡丹到挺拔的松樹都是當時宮廷畫師的最高水準,雖然這些賞賜得到了臣工們的百般阿諛,但它們的圖式、技法已經(jīng)墜入了清末繪畫陳陳相因的沒落怪圈,不但毫無創(chuàng)新能力,更談不上有多高的藝術(shù)品位。這時的宮廷繪畫藝術(shù),處處體現(xiàn)出大清王朝日暮西山般的衰落。

(編輯:高晴)