親和力,對傳統(tǒng)的維系——青年書法家張青山印象

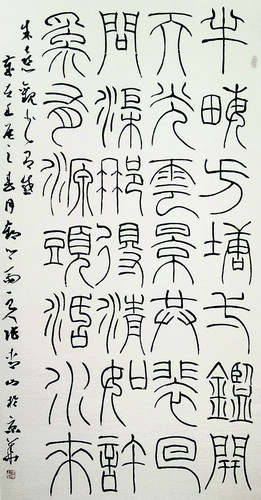

張青山作品

在全國青年書法家群體中,張青山的書法可謂是獨樹一幟的。這可以從他獲得的幾個大獎中得到印證:第二屆蘭亭獎藝術(shù)獎、首屆大字展一等獎、首屆篆書展一等獎、第三屆蘭亭獎藝術(shù)獎提名獎、第九屆全國展提名獎、西泠印社首屆國際藝術(shù)節(jié)書法精品獎最高獎……書法界同仁都知道能獲得這其中任何一個獎項都是不易的,而張青山在這些年能連續(xù)斬獲,其實力自不待言了。

張青山待人熱忱,為藝謙虛,和他相處總有如臨春風之感。這種品格反映在其書法創(chuàng)作上,就是尚情。無論是篆隸還是行楷草書,總是以情勝。他的這種情是一種欣怡歡愉之情,輕松、舒暢,如一首抒情小調(diào),或是溫雅謙和,或是古雅簡淡,或是質(zhì)樸率真,但總是情溢于縑素之間,使人神往。古人說,書者,如也。如其人,如其心,用在他身上最為恰當。

書法之道,有成就者必具三方面的素質(zhì)。一曰功夫,二曰才情,三曰學(xué)養(yǎng)。張青山經(jīng)過多年對傳統(tǒng)的浸洇,無論是對技術(shù)的把握還是精神的涵泳,都是相當?shù)娜婧蜕詈瘢栽趧?chuàng)作時自然了然于心,萬象在旁,而其才情,似有天縱,爛漫斐然。故能于書法藝術(shù)博學(xué)之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。其學(xué)養(yǎng)也有可觀之處,不但沉潛于傳統(tǒng)文化,更注意身體力行。故其人也誠,其德也明,其藝也精,其聲也隆。

綜合來看,張青山書法成績首先在隸書的創(chuàng)作上,早期取法禮器和張遷,他把禮器的俊逸和張遷的質(zhì)樸進行了很好的嫁接,還汲取了清代隸書的結(jié)字方法。早期隸書風格的形成,和我們傳統(tǒng)的靠漸悟不一樣,它屬于頓悟,在短期內(nèi)實現(xiàn)突破,創(chuàng)作出屬于自己的藝術(shù)圖式。這種對書法造型的駕馭能力,也反映在他的篆書創(chuàng)作上。他的楚篆,融合了虢季子白盤和小篆的某些造型特點,并借鑒簡帛書和清代篆書的某些筆意。使他很輕松地利用金文的凝重、小篆的莊重和簡帛書的書寫性實現(xiàn)了風格的自我轉(zhuǎn)化。這種轉(zhuǎn)化含蓄自然,使我們幾乎看不出任何造作和生硬,也就是說,他的創(chuàng)作在實現(xiàn)了陌生化的同時依然不乏親和力,這種親和力正是他對傳統(tǒng)的維系。近幾年隨著對書法理解的深入,張青山又進入一個新的層面,他的創(chuàng)作從原來的動態(tài)化處理逐漸趨向于簡靜,從外在的表現(xiàn)回到對本質(zhì)的追問,這是成熟的表現(xiàn),更是書法的必由階段。從表象到本質(zhì)的深化,不但是文的沉潛,更是人的沉潛,這種變化可以從他個體書作中得以窺見。

張青山在書法上的成績是多方面的,從書體上來看可以說是四體皆能,真、草、隸、篆都有不俗的表現(xiàn),而且都在中國書協(xié)主辦的專項全國展覽上入展或者獲獎。即使在同一種書體的探索上,他又有很多風格取向,比如,篆書有高古俊逸的金文和溫潤優(yōu)雅的楚篆,也有斬金斷玉的小篆;隸書有取法《郙閣頌》《夏承碑》一類帶有篆意的和融入魏碑書意一路的;楷書則在北碑和小楷方面均有發(fā)展;草書常徘徊于章草、小行草和大草之間。這種多向度的創(chuàng)作取向,我個人認為是很成功的。對于一個現(xiàn)代意義上的書法家來說,對不同表現(xiàn)形式的把握是必要的,它代表著書家較為全面的創(chuàng)作能力,尤其是對一個有追求的書家是不會很快在一種風格上固定下來的。藝術(shù)需要不斷地創(chuàng)造、創(chuàng)新,需要不斷地超越和否定。只有這樣,才能保持鮮活的創(chuàng)作狀態(tài)和蓬勃的生命力。

或許現(xiàn)在我們還不能說張青山究竟取得了多大的成就或者達到了什么樣的高度,這應(yīng)該是后來者或者歷史的裁定,但是我們足以有理由說,他的書法在當下,應(yīng)該屬于戛然獨造、迥然出塵的,他是有明確的審美追求和風格取向的。眾多作品中,他的作品能給觀眾一種眼前一亮的凸現(xiàn)感,這就是說他有了屬于自己的藝術(shù)形態(tài),而且這種明晰風格也影響了很多后學(xué)者。行文至此,特擬韻文一則,也算是對張青山書藝的觀感:

書法圣手鶴心齋,

獨遣造化出塵埃。

雙手磨確鸚鵡研,

竹管描響鳳凰臺。

白蘋洲畔白蘋舞,

黃鶴樓上黃鶴來。

愿借東風一萬縷,

楚王宮里墨花開。

(編輯:單鳴)