從印刷的藝術到藝術地印刷——全國政協委員萬捷和雅昌的進化個案

班尼金獎頒獎現場

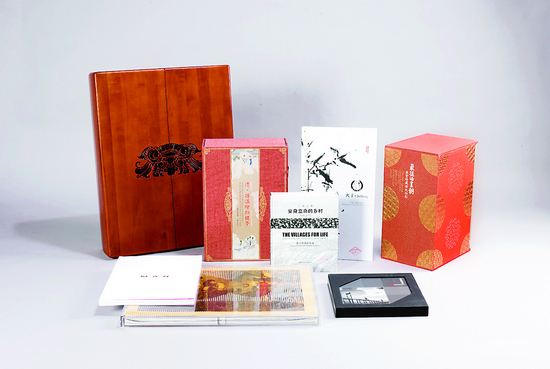

獲獎書籍

《進化的力量》新書發布會現場

全國政協委員、雅昌集團董事長萬捷說,他生平最怕兩件事:一是怕聽見自己在電視上的聲音,二是怕看見寫自己的文章。3月1日,由中信出版社出版、講述雅昌產業進化之路的《進化的力量——萬捷和他的雅昌王國》在京首發,兩天后全國兩會召開,萬捷怕的——寫他的文章,又要多起來了。

萬捷和雅昌如此引發關注并不僅僅是因為他的全國政協委員身份。雅昌1993年誕生于深圳,就印刷行業而言,萬捷以自身的實踐,和他在高科技大潮中不失時機的舉措,令改革開放后進入中國并引領印刷前沿的外資企業紛紛后退;因為雅昌的出現,中國印刷27次奪得世界印刷最高獎項,中國印刷界在畢昇發明活字印刷術的900年后再次贏得了世界的尊敬。而此后,萬捷和雅昌也沒有止步于印刷業,他轉而晉身藝術王國,為國民的藝術教育普及作出貢獻。20年進化之路,雅昌為文化企業樹立了一個蛻變的標桿。

從一個印刷小廠,到中國美術界不可忽視的一股力量、一個文化產業的范本。這其中究竟有怎樣的“進化”,“進化”的背后,又有怎樣的思考邏輯?

“我喜歡那種掌控全局的感覺”

2012年10月7日晚,芝加哥。當美國印刷業協會主席兼CEO邁克爾·馬金宣布來自中國的雅昌公司獲得8項班尼金獎,并成為本次評選獲得金獎最多的企業的時候,全場響起經久不息的掌聲。2003年,雅昌以《梅蘭芳藏戲曲史料圖畫集》第一次榮膺有著“國際印刷奧斯卡”之稱的班尼金獎。之后的10年間,雅昌實現了金獎總數的世界第一——27個,中華文化以印刷為介質,以它強大的魅力征服了世界各地人們的心。

“第一次拿獎時我非常緊張,不停地去洗手間,同事們都很擔心,怕念到雅昌的名字時,我還在洗手間里。”如今,全世界有影響力的印刷獎項,雅昌都得過了。香港舉辦的香港印制大獎上,雅昌自參評以來,獲得5次全場大獎和最佳書籍獎;同樣是“梅蘭芳”,還獲得了2004年度德國萊比錫“世界最美的書”金獎。領獎時,別的企業都高興地把獎杯放到桌子上,而萬捷卻小聲告訴同事們:把獎杯往桌子下面放幾個,別顯得咱們太張揚。

2012年再奪8項大獎,萬捷需要兩個同事上臺幫忙拿獎杯;沒有了以往心中的忐忑,他思考更多的,是國際同行有哪些思路、哪些做法值得雅昌認真去學習。

在新書發布會上,出版家季元君回憶起20年前的中國印刷業,“上世紀80年代初,出版社要出精裝書,只能去深圳,找日本、美國、香港的印刷廠去印——內地的印刷質量太差了。”那時,萬捷還是北京印刷學院的一名學生。

“少年時代我總是在玩,大一大二的課,也感覺沒有什么意思。但大三開了企業管理,這個課我喜歡。”企業管理要有想法,還要懂調度,既是策劃者又是大管家,這和當年萬捷理想中的職業——導演,一樣富于創造性和挑戰性,“我喜歡那種掌控全局的感覺”。

畢業后,萬捷去了深圳,在遍地印廠的時代進入日本合資企業美光,工作了7年,也學習了7年——從進入美光的第一天起,他就準備了一個筆記本,記錄每天學習的東西——技術圖解、管理心得、流程設計……直到今天,工作日記足有100多本。

“1992年鄧小平同志南巡,激起了我的創業熱情。”1993年,萬捷在香港注冊新公司時,在眾多英文名字中,他一下就被“artron”吸引了——藝術(art)+電子(-tron);回到深圳,他把這個名字翻譯成了“雅昌”,“風雅頌”的“雅”,“繁榮昌盛”的“昌”。

核心競爭力就在品質

如《進化的力量》一書的作者麥子所說,上世紀80年代的深圳,許多印刷廠就像炸油條一般沒有技術含量,而雅昌卻被業界稱為“做鮑魚的”——選擇其它印刷廠都不去做的制版,從源頭把控印刷質量,屢出精品,打響了雅昌印刷的名號——核心競爭力,就在品質。

1994年,南京的一家拍賣公司要做拍賣圖錄。對于印刷品質要求相當高的拍賣圖錄,業界都覺得是噩夢,卻為雅昌打開了一片新天地。萬捷發現,低端包裝印刷業務的競爭日趨激烈,利潤只會日益稀薄,唯有走專業化的道路才有前景。既然深圳沒有企業愿意接拍賣圖錄,這就是雅昌的機會——做高品質的藝術圖書印刷,做別人做不了的,我就能擁有無可替代的優勢。

雅昌隨后“攻下”中國嘉德。久而久之,許多藝術家、攝影家印畫冊也首選雅昌,因為,如果你的畫冊不是雅昌印的,說明你還不夠“有范兒”。

從此,雅昌由“印刷的藝術”,轉向了“藝術地印刷”。隨著拍賣圖錄越做越多,企業對圖片處理、印刷工藝越來越駕輕就熟了。此時,萬捷又做出一個與眾不同的決定:以后雅昌不能隨便接業務,我們只做藝術品印刷。

如果說,當初將雅昌命名為“藝術”和“電子”的結合,只是萬捷的靈光一閃,此時雅昌的業務方向轉向,卻是經過深思熟慮的。在紙制印刷品逐漸被電子出版物替代論甚囂塵上的今天,萬捷卻相信,印刷會有自己的生存方式,會不斷進化。

2006年,雅昌承接了曼聯俱樂部出版超級大書《曼聯》的任務——850頁、凈重35公斤,以不同的材質和印刷內容記錄了曼聯從誕生到2007年的130年間最值得珍藏的時刻。這樣一本超級大書的出現,使全世界見證了印刷業中“中國制造”向“中國創造”的“進化”,也開辟了一個大型高品質圖書市場——《曼聯》限量1萬冊,在全球創下1億美元的銷售業績。此后,雅昌還承接了《超級碗》《邁克爾·杰克遜》《凱爾特人》《F1》等大書的訂單。“書不會消失,它有可能轉變為藝術品、奢侈品”,在舊金山,萬捷看到很多質量很好的書不是在書店賣,而是在奢侈品商場里賣,藝術圖書和珠寶、手表擺在一起,彰顯著一種非凡的身份。

雅昌的“遺書”

雅昌以“通過‘為人民藝術服務’實現‘藝術為人民服務’”為企業宗旨,以“讓藝術走進每個人的生活”為使命,致力于成為卓越的藝術服務機構。2000年,雅昌藝術網建成,提供藝術資訊、拍賣直播等服務;2004年起,藝術家數字資產管理項目啟動,“為人民藝術服務”的體系漸趨成熟。

就如同日本的二玄社長期在臺北“故宮博物院”做資料采集,雅昌也具備這個優勢:印刷拍賣圖錄、畫冊、攝影集,都要先把高精度圖片送到印刷廠,對于印廠來說,這就是接觸藝術資料的基礎。有了這個基礎,萬捷的想法是,如果將它們傳到網上,讓很多人看到拍賣資料,看到藝術家的創作,等于為拍賣公司、藝術家在做宣傳,這是一種增值服務;雅昌也可以借此機會建立一個有序的、分類匯聚、方便檢索的資料庫,藝術網站的想法水到渠成。

2000年雅昌藝術網建成,如今它已經為全球近500家藝術品拍賣公司提供預展、廣告、直播、數據管理等方面的服務。雅昌指數、拍賣直播、畫廊黃頁、藝搜、交藝網、雅昌公開課等頻道陸續上線,成為藝術普及教育的新手段。

雅昌的藝術品數據庫涉及古代、近現代、當代的書畫、古玩,大都是各大博物館的館藏珍品,每張圖片都配有介紹資料、歷屆拍賣數據,龐大的電子化數據足以讓雅昌成為一個資源型企業。

雅昌藝術網穩居中國藝術類網站排行榜第一名,成為傳播中華文化藝術的重要窗口;中國藝術品數據庫被譽為“中國藝術的四庫全書”,填補了中國及世界藝術品數據領域的空白;雅昌打造的中國最大、最全面、最專業的藝術數字出版和藝術圖書系統,面向全球十幾億用戶,提供各類藝術出版物,致力于弘揚和傳播中華優秀文化;雅昌以“藝術教育”為核心,通過“流動美術館”、“藝術大講堂”、藝術復制與衍生品、影像藝術品等形式,讓藝術走進每個人的生活——印刷、互聯網、數字出版、藝術品生產……四面出擊,在亂花漸入迷人眼的表象下,雅昌的商業模式——印刷+科技+藝術服務,都是緊緊圍繞“藝術”展開的。

萬捷不再把雅昌看作一個印刷企業,雅昌在內容領域的“進化”也就此蓬勃生長。除此之外,雅昌還進行了“藝術北伐”——揮師北上,2012年,雅昌集團在地域上完成了深圳、北京、上海、杭州的布局。

2008年,雅昌集團成立15周年紀念大會在中國美術館舉行。那一天,萬捷當著100多位嘉賓,宣讀了一份“遺書”——它是雅昌企業的遺書。在遺書中他表示,人和企業都是有生命的,如果有一天雅昌不在了,雅昌所保存的這些藝術品數據,將屬于國家,屬于全人類。

優秀的企業沒特點

為了印好拍賣圖錄,雅昌提升了印刷水平;印刷質量的提升,為雅昌打開了藝術印刷的大門;藝術印刷,讓雅昌積累了豐富的藝術資源,從而奠定了雅昌藝術網的基礎;而雅昌藝術網,又悄然改變了雅昌的產業結構和形態,促成了雅昌從一個傳統的印刷廠向文化創意產業的轉型。

萬捷卻說:“不是轉型,而是升級。”新時期的中國企業,依靠資源投入的增加來實現增長,并非適合文化產業的發展模式,通過商業模式創新、技術進步和效率提升達到集約式增長,才是中國文化產業轉型升級、可持續發展的未來方向。雅昌的案例表明,通過創新,把傳統印刷、IT科技和文化藝術有機結合,形成核心競爭力,為傳統產業與新型經濟接軌,能夠使傳統產業升級成為全新的文化產業。著名經濟學家吳敬璉在談到雅昌個案的時候表示:“經濟學說得很對,企業轉型升級的核心和本質,無非就是提高產出中的技術含量、知識含量或者說文化含量。萬捷和他的雅昌團隊正是這樣做的,并且由此取得了令人艷羨的成功。”

萬捷在談話中每每提及他喜歡蘋果,1993年就開始用蘋果的產品,喬布斯是他的偶像;在深圳雅昌的一個長廊,擺著一排外殼已經發黃的舊電腦,從蘋果最早的一體機AppleⅡ,到后來有透明機殼的iMac,瀏覽過去,萬捷收藏的是一部蘋果產品的科技進步史。在他看來,蘋果公司的勝利,不只是技術的勝利,更大程度上是藝術的勝利。“喬布斯的創新精神、實現自我價值的責任感,是雅昌要學習的。”

“如今雅昌20年了,要說秘訣什么的,無非是充分發揮了新的知識技術在生產中的作用。20年,我還是兩個字:學習。”

學習,是雅昌從印刷小廠“進化”為文化產業的核心動力。“我說過一句話:優秀的企業沒特點。”看似無稽之談,但在萬捷看來,蘋果的時尚科技,其實只是大家看得到的亮點。優秀的企業之所以優秀,不只是因為這些亮點才優秀,如果你仔細觀察就會發現,在這些企業的運作中,方方面面都做得不錯:“你的戰略要清晰、你的管理要科學、你的設備要一流、你的營銷要到位、你的人才儲備要充足……天時、地利、人和缺一不可。優秀的企業沒特點,因為你的每一個點都要優秀。”

在未來,萬捷希望提升中國的實業:“現在實業在中國越來越淡化了,我參加一個活動時接到10張名片,通常有7個是做投資的,兩個做房地產的,還有一個是做金融的。有人說‘做實業,好可悲’;但我呼吁更多人投入到實業中,只有這樣,中國的未來發展才有立足點。”

(編輯:單軒)