圖與詞:馬格利特的思考

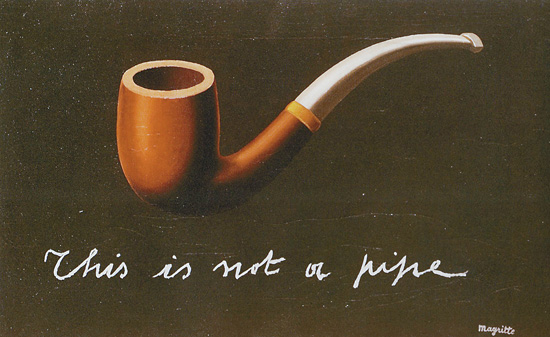

圖的背叛(這不是一個煙斗) 馬格利特

以為語言文字和造型藝術之間只能是“格格不入”的關系么——不,我們說的不是書法藝術,而是比利時超現實主義運動的代表人物雷尼·馬格利特(1898-1967)。對于這個現當代藝術史上的一個獨特命題,馬格利特早在1929年發表的著名宣言《詞與圖》就已經關注到了。他在1929年創作的繪畫作品《圖的背叛(這不是一個煙斗)》,讓1973年法國著名哲學家、歷史學家福柯借用這張作品的題目命名自己的論著,令已故的超現實主義大師馬格利特再次名聲大振。

2012年12月22日至2013年1月14日,由中國美術館、比利時瓦隆-布魯塞爾國際關系總署和瓦隆-布魯塞爾駐華代表團主辦的“圖與詞:馬格利特以來”展覽,匯集了從馬格利特、超現實主義到哥布阿團體,從布羅塔爾斯到觀念藝術與混合介質創作以及上世紀80年代以來中國當代藝術家對“圖與詞”這一命題的思考。95件(套)作品呈現出時至今日藝術家們仍孜孜以求的藝術創作的豐富性和多元性,他們的創作遵循不同的意義呈現形式,根據圖與詞、形式與思維、書寫與藝術態勢、詩意語言與其造型表達之間的融合或對比而進行。展覽涉及眾多蜚聲國際的當代藝術家,展示出植根于比利時法語區的不同藝術思潮與流派以及它們的活力與多元性。

在這其中,馬格利特無疑是對“圖與詞”這一主題闡述最為透徹的藝術家。他出生于一個生意慘淡的裁縫家庭,童年時期的他經歷了居無定所的顛沛流離,父親的落魄與母親的自殺深深地影響了他,增加了其性格強烈的一面。16歲時,他只身前往布魯塞爾藝術學院學習,先后投身于裝飾藝術和廣告創作,直到1923年遇到詩人馬塞爾·勒孔特,一位對他的藝術創作產生重要影響的人物,詩人向馬格利特展示了那幅基里科于1914年創作的攝影作品《愛之歌》,正是這幅作品啟發了年輕的馬格利特開創超現實主義的藝術道路。隨后,他移居巴黎,在那里,他遇到了包括安德烈·布勒東和保羅·艾呂雅在內的一群超現實主義流派藝術家,也正是在那個時期,他發表了著名的宣言《詞與圖》,掀起了一場超現實主義的藝術革命。當他于1931年再次回到比利時的時候,已經成為比利時超現實主義流派的領軍人物。第二次世界大戰時期,他的作品風格曾一度回歸印象派,這次嘗試也為他日后成為徹底的超現實主義藝術家奠定了基礎。鼎盛時期的馬格利特除了創作油畫之外,還在墻上進行裝飾創作;晚年時期的他開始利用當時的一些先進技術進行實驗性創作。馬格利特被后人認為是善于利用冷靜錯位法的藝術奇才,他的作品常常通過層次、錯位、大小疊加的方式去詮釋這個真實的世界,比真實更加真實,比現實更加現實。因此,他不僅僅是藝術家,在某種意義上也是哲學家。

(編輯:路濤)