延安之冬

時間:2012年12月12日來源:《中國藝術報》作者:楊 澧

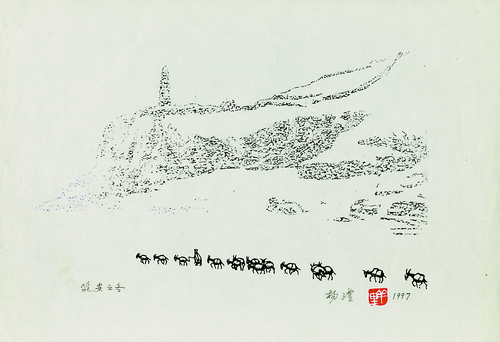

延安之冬(版畫) 楊 澧

在展會上多次被問,為什么畫延安的冬天?我答,不是畫,是用木刻刀刻了《延安之冬》。

1948年,我們奔赴延安正趕上隆冬季節。行軍一路雪花飛舞,過了勞山,再過了十里鋪,遠遠望見寶塔山的輪廓和塔影,大家高興地歡呼:“延安到了!”

沿途和延安市區,一塵不染,萬籟寂靜。見得最多的是一隊又一隊驢馱,馱著糧食運往前線,運往缺糧的地區。延安剛收復不久,敵人敗退時將搶來的糧食全部燒毀,顆粒不剩,須由山西老區支援陜北根據地軍民所需口糧。各地把糧食集中到兵站(即運轉站,一站與一站相距100里左右,約一天步行的路程),由邊區政府組織運糧隊,一站站傳遞到目的地。

當時我們感受極為深刻,革命事業、革命戰爭完全是依靠老百姓的支持。這些一隊又一隊接連不斷的馱隊,一袋又一袋沉甸甸的米糧,都是老百姓在土地上辛勤勞動的果實。他們省吃儉用,供給缺糧的鄉村,供給勇敢而又智慧的人民子弟兵,也供給我們這些投奔革命的年輕人。走著走著,覺得自己很快全身心融入了革命隊伍。

今年黨的十八大,胡錦濤同志在報告中提及“人民”這一詞語145次。共產黨人的宗旨就是為人民服務。

最近,中央政治局審議通過關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定。習近平同志告誡黨員干部“空談誤國,實干興邦”。老百姓對革命和建設的支持,靠的是一粒粒糧食、一點一滴的血汗。陳毅同志曾說過:“解放戰爭的勝利,是靠老百姓的小推車(運送糧食和物資)推出來的!”

當年延安之冬一隊又一隊驢馱,好像是歷史的腳步留下的足跡。

(編輯:竹子)