張嘉慶:不落一路平和

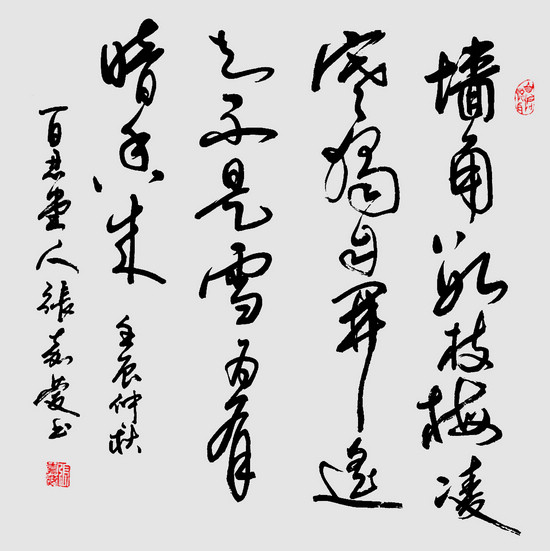

張嘉慶書法作品

書法作為一種藝術形式存在,必然少不了有與之相符合的筆墨技法作為支撐其存在的手段。不講求技法,缺少特定的“法理”約束書寫行為,只能成為涂鴉,與書法藝術的本質大相徑庭。對于這個話題,山東書法家張嘉慶在多年的書法磨礪中有著深刻的體悟。他認為,作為書法藝術創作所必備的手段,技法不但得具備,更要使之成為基本功反復磨練。在磨練或曰“習書”的過程中,他注意到“二王”體系和漢隸石碑中那些名垂千古的經典,他的眼光關注于整個書法傳承發展的歷史,廣收博采,兼容并蓄。

鐘情于孫過庭所言“懸針垂露之異,奔雷墜石之奇,鴻飛獸駭之資,鸞舞蛇驚之態,絕岸頹峰之勢,臨危據槁之形”的書法藝術,張嘉慶取法于“二王”行書和《張遷》漢隸,并不拘泥于一師之書體,但求教于百師之書藝,講規矩而不死板,求輕松而不俗氣,其行草流利瀟灑、輕松暢達,隸書方勁古拙、舒卷自如,形成起伏隨勢、隨筆虛實、不落一路平和的個人特色。

漢《張遷碑》古樸稚拙,剛健寬博,在八分整飭的基礎上汲取了民間隸書的質樸奔放而顯得寬厚博大。張嘉慶從這一結構凝練、法度嚴謹的碑文入手,兼而涉獵民間隸書,注重從神質上把握金石碑味,力求筆法凝練遒勁、結構平穩端莊、章法疏密勻稱、風格古樸大方的隸書藝術特色。在這其中,尤為特殊的是,張嘉慶如何紹基、趙之謙等一些有清隸書名家一樣,注重以用水來呈現墨色靈動的景觀,生發潤枯相間、漲而不爛的生趣;張嘉慶之隸書逐漸如同清隸書風一般,以更包容的姿態呼應當今書法“以時為新”的審美取向。

一手寫古拙、凝重、稚氣的漢隸,金剛之力撲面而來;一手寫俊秀、姿媚、沖和的行草,飛動之勢躍然紙面。最能展現出張嘉慶“不落一路平和”的書法意趣的地方就在于此。他深知,沒有內涵豐富、形態多樣的筆墨線條,沒有行草的神韻用筆和運筆不同而跡化出的線條,是不能展現行草藝術拓新的關鍵的。因而,在“二王”書風的學習中,他注重以用筆的濃淡枯濕、運筆的起伏遲疾、結體的縱橫顧盼和布局謀篇的連綿錯落來發揮行草的潛質。

他喜歡那種字體在筋、骨、肉上彰顯出既靈動若飛又沉著雄渾的藝術,于是開始注重書法線條的“維度特征”——以線條本身圓渾的體積感、正欹轉折的空間感、交錯縱橫的層次感、疾遲濃淡間顯示的歷程感,來學習和解讀“二王”書法,他的行草因此注入了張力,試圖改變只能寫小字的行草舊習,以磅礴的氣勢走向“二度抽象”,增強了書法藝術的造型豐富性。

他以唐詩宋詞、名人詞句入書,體現出一股豪氣和正氣,給人以真善美的享受,以古樸篆隸、勁秀行草錄之,相得益彰;他的書法以飽滿的濃墨在白色宣紙上寫就,用墨沉厚、深重,間或一些枯筆交替,強勁結實;白宣與當代崇尚拼貼、重彩之風格格不入,樸實無華中更顯線條的精神與墨色的豐富。每每他從歷代圣賢創造的經典中生長一些新的感悟,就會應用到書法之中。有評論家表示,張嘉慶的作品,有的透出信步閑庭般恬靜淡泊之雅風,觀之暗香浮動,如沐春風;有的又如風檣陣馬般暢快淋漓,賞之若大江東流、黃河奔涌。張嘉慶所走的碑帖融合的道路,正像眾多敏于探索的書法家一樣,植根于深厚的書法傳統,又符合書法藝術本體發展邏輯的原創性,并汲取民間書法精華,他們的書法藝術也具有濃郁的時代氣息。

“學書不參通古碑書法,終不古,為俗筆也。”王鐸在《瑯華館帖》中所書“尚雅鄙俗”之心,讓張嘉慶深以為意。書法藝術作品是書家意識、品行、操守的反映;張嘉慶性情之真誠豁達、持重質樸、儒雅大氣,在其作品中表現得淋漓盡致。這一點,劉熙載在《藝概·書概》中嘗云:“書,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。”張嘉慶在習書生涯中,一路追逐“不落平和”之意,在他的每一件書作中,都滿布紙面之上。

(編輯:單鳴)