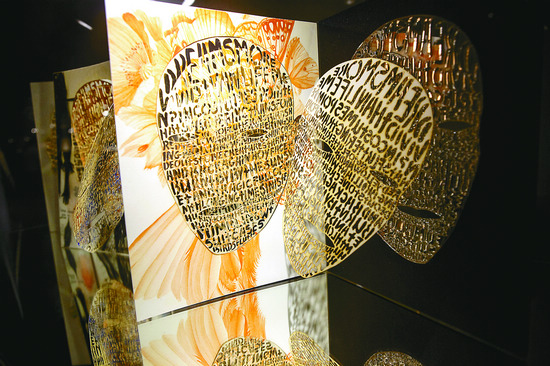

手制書:將“翻閱”藝術化——記“鉆石之葉——全球藝術家手制書”展覽

手制書《夢的本質》

你可曾見過用有機玻璃、夾層頁、香煙、香煙盒、鋁箔、灰燼等拼貼而成的書?藝術家克里斯多夫創作于2004年的手制書《一千根煙》豎立在中央美術學院美術館的展廳中,這樣的書當然不能拿在手里,但卻以獨特的藝術表達給書籍增添了一種“芬芳的氣息”。

近日,國內首次大規模的國際藝術家手制書展覽“鉆石之葉——全球藝術家手制書”在中央美術學院美術館舉辦。作為策展人,中央美術學院副院長徐冰及美國布克林藝術家聯盟負責人馬歇爾·韋伯感慨萬千。這個醞釀長達8年的展覽,對于他們來說,就好像是“難產的嬰兒”。馬歇爾·韋伯表示,鉆石像書一樣有很多面,“葉子”一詞在英文中同時也可表示“書頁”,希望這些藝術家精心創作的書,可以像鉆石一樣閃閃發光,耀人眼目。

為什么是書?

當你漫步在庫布里克、字里行間、光合作用和誠品等文藝書店時,不少封面設計精美的圖書撲面而來。但是這些書籍不管外形如何時尚、美麗,始終沒有離開實用書籍的外殼,與藝術靠近,卻還未“親密接觸”。

藝術家手制書,是一個20世紀晚期才出現的專門術語,它將“翻閱”藝術化,將文字閱讀、視覺欣賞和材料觸感自由轉換而融為一體,讓書籍制作成為處于“中間地帶”的藝術。“好的手制書作品一定是真誠的產物。不管是因為愛一個人而去做一個本子,還是因為某種信仰專注于一種勞作。”徐冰說。

與藝術類畫冊和有插圖的書不同的是,藝術家通過手制書表達對“圖書空間”的巧思,從封面材料、手工排字、繪制、印刷直到裝訂,將文字、詩情、畫意以及紙張、手感、墨色的品質玩到淋漓盡致,把書頁翻動的空間營造得精彩誘人。

徐冰說,在中國做一個較全面的介紹國際藝術家手制書的展覽,是他從上世紀90年代在美國做訪問藝術家的時候就產生的想法。在歐美,各大博物館、圖書館都陸續設立藝術家手制書的研究和收藏部門,藝術院校也設有藝術家手制書工作室,有專門的基金會,有專門經銷這類藝術品的畫廊。

他和馬歇爾·韋伯最終精心挑選全球來自中國、美國、英國、澳大利亞、德國、瑞典、冰島等國的當代藝術家手制書作品約70件,時間跨度從1913年到2012年,這其中既有國際著名藝術家,如馬塞爾·杜尚、安迪·沃霍爾、薩爾瓦多·達利的作品,也有本世紀以來年輕的新銳藝術家的創新性作品。尤其值得一提的是,展出的第一件作品就是卡夫卡的手制書。除了主題展之外,還設3個注釋展:中國古代書籍文化、歐洲傳統書籍文化和夢想島書廊。

21世紀的設計實驗室

羊皮、帆布、有機玻璃、生姜、肉桂、雕版、凸版印刷……各種各樣的材質、香料、印刷方式神奇地匯集在手制書領域,不斷地給人驚喜。

“這些展品盡管主題各異,但卻有共同的特征:材料和結構反映主題,圖像和文本結合在一起。”馬歇爾·韋伯表示,策劃本次展覽,不是要給“藝術家手制書”定義,而對“藝術家手制書能夠成為什么樣”、“它們能夠為全球視覺語言的發展發揮怎樣的作用”等問題更有興趣。

確實,手制書成為藝術家發揮無限想象的一個試驗平臺,馬歇爾·韋伯將之形容為“娛樂和探索的開放空間”。在展廳里,原本平整的書頁,會突然彈出一個以童話世界為主題的立體式插圖;用手工和機械繡花的帆布上面,涂滿作者演算、推理的過程,名曰《線的理論》;在一套名為《S.M.S》系列2的“叢書”里,馬塞爾·杜尚的往來信封也成為書籍的一部分,其中還有一套老式的唱錄機。

藝術家書籍到底是一種堅持,還是作為美術和文學媒體之間的交叉產物的復興?中央美術學院院長潘公凱認為,藝術家手制書中的一些關鍵概念和價值一直保持至今,即將文字、圖像以及形式的整合與藝術家自己印刷、發行連接起來,讓藝術家的思想、情感充分注入書的手工制作的過程中,從而體現出一種別樣的文化底蘊與藝術品位。

徐冰則希望人們能夠從本次展覽中感受到東西方制書思想的差異。他認為,基督教原教義的需要,讓書籍厚重、堅固、裝飾得繁密無比,無處不顯示著永恒的真理感與傳播的耐久性。制作一部書,就要傾注人類工藝和繪畫的全部技能,以此表達與上帝的差距。而東方的美學原則始終沒有離開“道法自然”、普度眾生以及文人和善、清雅的品位與價值觀,從甲骨、竹簡、手卷、經折卷到線裝書,總是分類別冊,輕薄柔軟,便于享閱。

在數字化的今天,藝術家手制書既是一種返古,也是對未來的探索。圖書的海量、分眾化,已經使其不再只是內容的載體,而是以綜合的美學特征吸引能識得“書香”的買家。為此,作為此次展覽的支持方,雅昌籌劃打造“藝術家手制書以及書籍手工作坊的創作基地”,將傳統與現代的設備、技術、工藝、材料相結合,為藝術家手制書在中國的推動和發展提供平臺。

(編輯:單鳴)