“除了笑,戲劇可以給觀眾更多東西”

■ 編劇應該對人類的境遇和本性盡可能生動地反映,并充滿激情地描繪。

■ 戲劇的基因是編劇決定的,但是最終長成什么樣是由它自己的成長過程決定的。

■ 在舞臺上講段子是飲鴆止渴的事情,對觀眾也是一種傷害。

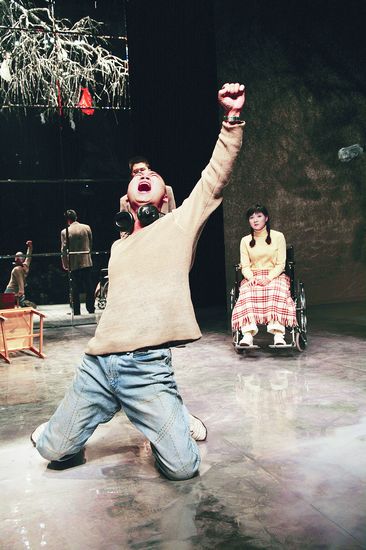

萬方、蘇蓬合作話劇《有一種毒藥》《報警者》劇照

毫無疑問,和熱錢擁擠的影視業相比,做戲劇是一件需要憑借理想去堅持的事情。然而戲劇舞臺本身卻有影像無法抵達的魅力,就如著名劇作家萬方所說的,“被限制在幾十平方米的空間里和兩個小時內,這是戲劇的局限也是它的優勢,它使你必須要有更強的力量、更大的壓縮和更快的速度,這對編劇是個很有意思的挑戰。”在戲劇市場日漸回暖的當下,應該給觀眾提供什么樣的戲劇?戲劇編劇們的創作態度是什么?如何看待戲劇以及戲劇編劇的價值?這些話題均可以引發戲劇界人士不同角度的思考。

“要相信自己寫的東西”

作為戲劇編劇,最重要的特質是什么?在萬方看來,編劇首先應該是真誠的,“編劇是一個觀察者、思想者,又希望自己的故事要感動觀眾,所以真誠很重要,要真誠地看待自己、身邊的人和整個世界。”同時,她也認為編劇的寫作技巧很重要,要能寫好看的戲,因為戲劇是寫給觀眾看的。從“能讓觀眾收獲什么”的角度考慮,她覺得作為編劇還應該對自己的內心和周圍的人、事物懷著思考,對人類的境遇和本性盡可能生動地反映,并充滿激情地描繪。

作為編劇,史航對自己的要求是“為好的東西高興,為壞的東西難過”,他認為編劇作為傳遞信息的人,要做良導體而不是不良導體。而作為編劇最重要的一點,是“相信自己寫的東西”。他把編劇分為三種:“一種是大家都相信他但他什么都不信,有很多編劇都是這樣的;第二種是他自己相信很多東西,但是沒本事讓人通過他來相信;第三種是大家相信他,他也相信大家,也能讓大家通過他來相信一些事情,這類編劇值得尊敬,但是很少。”

“創作者必須要有自己相信的東西。”萬方表示認同。她追問自己:“那我相信什么呢?生命沒有一個確切的定義,人生充滿了不確定性,所以我相信世間所有的人做的任何事情都是有理由的,我的寫作就是要尋找出他們的理由。我也希望我找到的理由,觀眾會認為‘原來是這樣’,這樣我就很滿意了。”

“我可能是一個想提出問題的編劇,一些問題總讓我困惑,我會想弄清楚是怎么回事兒。”萬方說。她以日前在國家大劇院上演的由她編劇的話劇《報警者》為例,“多年來我就想寫一對視若仇敵的父子,這個人物關系在我心里扎下了根。我很奇怪為什么對這個話題一直不能釋懷,后來我恍然大悟,我十幾歲插隊時看到的一種父親對兒子極其粗暴的父子關系給我留下了深刻印象,一直放不下。”她通過這部戲的創作來思考親人之間的關系:“我相信親人之間都會有彼此痛恨的時刻。父母和子女之間的愛是天經地義的,沒有誰天生和父母是仇敵,但是愛不一定能換回愛,也可能換會恨。我愿意寫得狠一點,把這種關系推到極致。”

編劇要強勢還是甘于弱勢?

如今中國編劇的整體生存環境并不樂觀,這個職業多數時候是隱居幕后的,榮耀和光環屬于導演和演員。作為一劇之本的作者,其權益卻常常得不到保障,在整個作品的創作生產過程中處于弱勢地位,突出表現在劇本可能會被二度創作的導演和其他相關人士刪改得面目全非。

對于這個問題,史航并不是特別在意,他說自己不是強勢編劇,“我是雙魚座,雙魚座是什么特征呢?一缸水或者一杯水,我都能在里面游泳。我給你一個劇本,哪怕你刪得只剩一半了,只要還能傳遞我的想法就ok。如果我因為這個跟導演較勁,就耽誤了自己。”

“我認為史航一定要強勢起來。”萬方說,她是個不甘于弱勢的編劇,“原創是很難的工作,因為它是‘無中生有’的。劇本是編劇把它生出來的,編劇對它是最了解的。”而且在她看來,對于話劇來說,劇本是起決定作用的,一部戲是否好看,劇本的作用能起到80%以上。所以她覺得一個好本子如果能遇到一個和編劇想法一樣的導演,“對編劇、制作團隊和觀眾來說都是幸事。”

那么,導演如何看待編劇的作用和位置?話劇導演蘇蓬打了一個比喻:“劇本就像母親生的一個兒子,但是母親不一定是最了解兒子的人。在兒子的成長過程中,一定會遇到更了解他的人,比如配偶或紅顏知己,或過命交心的朋友。但不管是誰,大家都是希望他更好。”換到話劇上,就是“導演、編劇、制作人,如果是真正的志同道合的人,都是會為戲考慮的,只是每個人考慮問題的角度可能不一樣。”

所以他不認為一部戲最終呈現的就是編劇最初的劇本,“它的基因是編劇決定的,但是最終長成什么樣是由它自己的成長過程決定的。”他相信一個好戲有自己的生命力和成長過程,在這個過程中會吸引更多人才參與對它的再創造。

段子加段子不是戲

近兩年,爆笑和減壓成為不少小劇場話劇的關鍵詞,這些娛樂化和商業化的話劇,以迎合部分年輕觀眾口味為目的,用一個個網絡段子串成一部戲,美其名曰“通過搞笑為都市白領解壓”。

對此,萬方認為,戲劇讓觀眾笑,是應該的,但是僅僅以讓觀眾笑作為做戲的目的,這是小瞧了戲劇的手段,因為戲劇可以給觀眾更多的東西。“什么是減壓?哈哈一笑可以減壓,但是聽一場音樂會或者看一場讓人流淚的話劇,也是一種減壓。”她說。

“就像好多奧拓串起來也變不了奧迪一樣。”史航這樣比喻用段子堆積成的爆笑劇。在他看來,段子加段子肯定不是戲,因為段子和段子之間是會冷場的。有很多創作者以一部話劇觀眾一共笑了多少次來作為衡量演出成功與否的標準,他認為這種“數字控”表現的是創作者的焦慮,“因為劇場一旦安靜下來他們就會不知所措。”他提醒創作者們想想觀眾,“他們把生命中的一兩個小時交給你的一部戲,而你只是讓他們笑。問題的關鍵是他們第二天是否還能想起來自己為什么笑,并且不為此感到羞恥?”“在舞臺上講段子是飲鴆止渴的事情。”他說,“這種使用方式對段子是一種傷害,對觀眾也是一種傷害。”

在萬方看來,對于戲劇來說,來自觀眾的最有力的反應不是笑聲而是寂靜,因為只有寂靜才是直達心靈的。作為導演,蘇蓬也很迷戀一個劇場的安靜,他甚至反感嘈雜和混亂,“如果觀眾在笑或者交談,說明你的戲沒把他們抓住”,他想達到的目的是引發觀眾思考,“即便他們能坐在那里思考一分鐘或幾秒鐘,我就很幸福。”

然而當藝術遭遇商業時,總會面臨一些尷尬。著名戲劇制作人孫恒海說,外地的演出商在接洽一部戲時,都會問他一個相同的問題:“這戲好笑嗎?”他不得不狡猾地回答他們:“這戲是悲喜劇。”所以,即便他也喜歡劇場的寂靜,但是作為制作人,如果迷戀這種寂靜,“民營劇團可能頂不住”。

(編輯:孫育田)