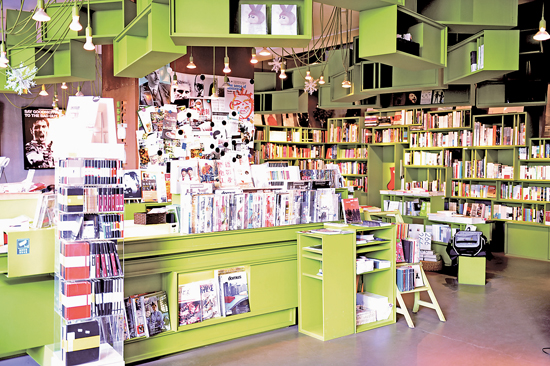

北京庫布里克書店 圖片由蜜蜂出版提供

北京的這個冬天遭遇了近年來少見的嚴重霧霾天氣,一早的天色竟有幾分黃昏的味道,街上行人有的戴著口罩,有的把圍巾裹到鼻子以上,來來往往,神色都不輕松。在2013年北京圖書訂貨會開幕這一天有一群人聚集在一起,談論堅守與創新,他們中有報人、學者、出版人、評論家、獨立書店創始者,他們還有一個共同的名字是中國各大城市文化地標——獨立書店的守護者、探索者,借北京圖書訂貨會的契機,他們試圖撥云見日,守住中國人文化心靈的純凈天空。

去年也有過這么一次聚會,記得當時獨立書店的經營者還曾大倒苦水,租金上漲、網絡傾銷、數字出版風頭正勁、實體書店成了閱覽室……今年探索者們開始靜下心來思考獨立書店的目標用戶問題,金城出版社營銷總監陳立均回憶起某獨立書店以前擺在最前面的都是最有品位的學術書籍,而今天那里也開始銷售勵志、教輔類書籍,他開玩笑說,中國的機場書店依靠民航的飛機晚點留住顧客,它們現在都在頑強地活著。“國人的閱讀習慣在改變,獨立書店靠什么留住顧客,你面對的是誰?”如果一個獨立書店像百貨商場,像當當、卓越、京東規模很大,像西單圖書大廈品種很多,顧客將無從選擇。讀者為什么要到某一家書店買書?萬圣書園創始人劉蘇里認為,距離近、品種全、價格廉是主要的理由,但這太容易模仿,近、全、廉的書店永遠不會是獨一無二的,“獨立書店想要求生存必須要在近、全、廉道路之外尋求路徑”。

行業內對一家好書店的評價標準有四個維度,影響力、讀者群、品位、規模,云南民族大學教授郭瑞佳分享了來自她的學生的統計數據,第一是能夠買到好書,獨立書店應區別于機場書店、新華書店;第二是環境舒適;第三是文化活動豐富;第四是老板有趣;第五是買書能打折。把咖啡和創意產品作為書的伴侶和主要利潤來源曾是很多獨立書店的“情非得已”,今年則呈現更多元的選擇,比如在政府的支持下搞閱讀工程、舉辦文化活動,陳立均稱之為“賣的不是書,是文化概念”。比如庫布里克書店不僅有咖啡,還有唱片、電影院、文化講座、展覽,經理小飛的理念是與書相通的文化元素都可以適當納入進來。讀易洞在社區組織讀書會,固定的時間、固定的主題,每個進入讀書會的人必須發言分享自己的閱讀體驗。“這樣一個讀書會就把整個社區讀書的微環境建立起來了,我也從中獲得了很大的開書店的樂趣。”讀易洞創始人邱小石說。

目前,上海、杭州、南京的政府都開始對獨立書店給予扶持,郭瑞佳說:“往往國家不是不舍得扶持,而是不知道怎么扶持。”據郭瑞佳了解,臺灣的獨立書店接受資助的途徑是項目申請、政府評估,不管是否是知名的書店,只要能夠對社區、對城市有意義,就可以獲得扶持。有一點共識是,“術業有專攻”是一個書店發展下去必不可少的保障。新浪網創始人汪延認為,信息爆炸的時代,讀者越來越需要有人為他們甄別、篩選、分類,需要有品位的參考信息告訴人們,海量新書里哪些是真正值得閱讀的,獨立書店的意義正在于此。作為網絡的行家里手,汪延建議實體書店不必拒絕網絡化的發展方向,“通過網絡我們能夠真正看到客戶是誰,去微博上搜索一下,每個人在談論什么,很容易了解哪些人是我們的目標客戶群。”他還提議獨立書店成立地方乃至全國性的聯盟。

誠如中國圖書商報社長孫月沐所言,“守獨求立“是獨立書店的精神特質。“我們堅守的不僅僅是書,更是對閱讀的一種信仰。”小飛希望通過獨立書店的堅守,能讓讀者從心里相信閱讀是生活中不可或缺的一部分。今天雖然我們已經進入互聯網時代,數字出版業也蒸蒸日上,但在一個發展中國家,書對于大量新興城鎮居民來說仍是必需品,尤其是對于西部等相對偏遠貧困地區的人來說,紙質圖書的堅守就更為重要,“城鎮率只代表量的發展,而質的發展在于文化”(汪延語)。總而言之,獨立書店不僅是書的問題,更是社會、文化、生態的問題,它的意義在于形成精神社區,聚攏那些精神同契的人群,某個書店總會散發出與某一類人相契合的精神氣息,劉蘇里認為這是獨立書店的理想境界,“當你達到這個境界時,書店就不再屬于你自己,有人比你更關心它的生死。因為在許多人少不更事的年齡,你給了他們最需要的東西,而你從沒有想到索取。未來當他們有能力的時候,雖然身在遠方,卻心系少年做夢的地方,你成了他們精神停靠的驛站,你的生死關乎他們的精神呼吸。”