插畫(huà):魏克

◎ 南帆

一代人有一代人的文學(xué),文學(xué)與生活的橫向關(guān)系遠(yuǎn)比文學(xué)之間的縱向比較迫切。

中國(guó)當(dāng)代文學(xué)——我們必須意識(shí)到“當(dāng)代”的特殊意義。當(dāng)代意味的是,我們生活的時(shí)代。無(wú)論文學(xué)還是別的什么,當(dāng)代的許多問(wèn)題與我們的生活息息相關(guān)。這些問(wèn)題可能是我們的學(xué)術(shù)素材,同時(shí),這些問(wèn)題的結(jié)論往往超出學(xué)科框架而深刻地觸及此刻的生活基礎(chǔ)。

每隔一段時(shí)間,中國(guó)當(dāng)代文學(xué)的價(jià)值評(píng)估就會(huì)周期性地成為輿論的焦點(diǎn)。多年以來(lái),貶抑之聲總是占據(jù)了上風(fēng)。群毆中國(guó)當(dāng)代文學(xué)是一件輕松而解氣的活計(jì),誰(shuí)都有資格順手摑一巴掌。非議中國(guó)古典文學(xué)或者西方文學(xué),必要的學(xué)識(shí)則令人氣餒。當(dāng)代文學(xué)不存在準(zhǔn)入門(mén)檻。許多人一邊聲明從來(lái)不讀當(dāng)代文學(xué)作品,一邊登臺(tái)進(jìn)行以否定為主題的演講。一般情況下,沒(méi)有必要迂腐地與他們的觀點(diǎn)斤斤計(jì)較。那些信口開(kāi)河的激憤之言或者夸張之辭無(wú)非是制造某種文化氣氛,字斟句酌的研究結(jié)論還是留給學(xué)院里那些戴眼鏡的教授好了。

然而,近來(lái)那些戴眼鏡的教授似乎開(kāi)始有些反常,他們動(dòng)用嚇人的名義——例如,海外漢學(xué)界之類(lèi)——召開(kāi)莊嚴(yán)的學(xué)術(shù)會(huì)議,然后拋出一個(gè)個(gè)草率的論斷。一位教授以驚世駭俗的姿態(tài)否定中國(guó)當(dāng)代文學(xué),依據(jù)的理由僅僅是中國(guó)作家不諳外語(yǔ)。我不明白為什么還有那么多教授一擁而上,一本正經(jīng)地爭(zhēng)辯不休。不管這種論斷正確與否,似乎犯不著那么麻煩地向那些淵博的教授討教。問(wèn)題真的如此淺顯,我們就有充分的理由懷疑,這一門(mén)學(xué)科是否有必要存在。無(wú)論天文學(xué)、物理學(xué)還是生物學(xué)、醫(yī)學(xué),這些學(xué)科的問(wèn)題設(shè)置以及分析、探索均表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)乃枷牒俊O嘈沃拢@種文學(xué)研究的心智水平令人羞愧。我猜想,或許這一位教授并不相信自己的論斷。諳熟外語(yǔ)的作家就能夠?qū)懗鼋茏鲉幔繉?xiě)出杰作的作家都諳熟外語(yǔ)嗎?——這些小小的反問(wèn)就可以駁倒自己。拋出這種論斷的意義更多的是擺出一個(gè)激進(jìn)的姿態(tài),這似乎可以迅速地贏得大眾傳媒的青睞。大眾傳媒時(shí)代,“言之無(wú)文,行之不遠(yuǎn)”的格言已經(jīng)被改為“語(yǔ)不驚人,行之不遠(yuǎn)”。

如今看來(lái),中國(guó)當(dāng)代文學(xué)的價(jià)值評(píng)估正在從學(xué)術(shù)領(lǐng)域向大眾傳媒轉(zhuǎn)移。嘩眾取寵,策劃各種引人注目的事件,這是大眾傳媒的拿手好戲。潛移默化之中,學(xué)術(shù)趣味不斷地遭受大眾傳媒的蠱惑。許多人遠(yuǎn)遠(yuǎn)地繞過(guò)紊流縱橫的學(xué)術(shù)深水區(qū),熱衷于圍繞某些火爆的題目大做文章。危言聳聽(tīng)的翻案,檢索史料之中的情色線索,討伐名流大師,這些均是打動(dòng)大眾傳媒的熱點(diǎn),略加渲染即可名利雙收。文學(xué)排行榜顯然屬于這種企圖的產(chǎn)物。從哪一位作家坐第一把金交椅、眾多作家的版稅收入競(jìng)賽,到按照《水滸傳》三十六位天罡星給作家排名,擂臺(tái)比武式的設(shè)計(jì)層出不窮。如果作家與作家的決斗影響有限,還可以想方設(shè)法策動(dòng)大規(guī)模的文學(xué)史對(duì)壘——例如,古典文學(xué)偉大還是現(xiàn)代文學(xué)偉大?當(dāng)代文學(xué)的成就是否超過(guò)了現(xiàn)代文學(xué)?如此等等。沒(méi)有多少人愿意認(rèn)真考慮,這些問(wèn)題對(duì)于文學(xué)究竟具有多少意義。況且,何謂“偉大”或者“文學(xué)成就”,人類(lèi)幾乎無(wú)望形成共識(shí)。所以,許多人如此愛(ài)好當(dāng)代文學(xué)的等級(jí)鑒定,熱心地?cái)嘌援?dāng)代文學(xué)比哪一個(gè)時(shí)期的文學(xué)高明或者低劣,這種興趣的確令人費(fèi)解。一代人有一代人的文學(xué),文學(xué)與生活的橫向關(guān)系遠(yuǎn)比文學(xué)之間的縱向比較迫切。一個(gè)人口袋里有了三千元,他首先考慮的是可以給自己的生活增添一些什么,例如一臺(tái)計(jì)算機(jī)、兩個(gè)月的食物、一次短途旅行的費(fèi)用,等等;他不必急于與祖父或者父親口袋里的錢(qián)財(cái)進(jìn)行比較,從而確認(rèn)自己比先輩富裕。除了某些自欺式的虛榮,這種比較說(shuō)明不了什么。所以,我寧愿為這種問(wèn)題耗費(fèi)精力:中國(guó)當(dāng)代文學(xué)為我們的生活帶來(lái)了什么?

中國(guó)當(dāng)代文學(xué)——我們必須意識(shí)到“當(dāng)代”的特殊意義。當(dāng)代意味的是,我們生活的時(shí)代。無(wú)論文學(xué)還是別的什么,當(dāng)代的許多問(wèn)題與我們的生活息息相關(guān)。這些問(wèn)題可能是我們的學(xué)術(shù)素材,同時(shí),這些問(wèn)題的結(jié)論往往超出學(xué)科框架而深刻地觸及此刻的生活基礎(chǔ)。研究一百年前的空氣質(zhì)量與研究現(xiàn)今的空氣質(zhì)量,后者的意義直達(dá)我們的日常環(huán)境。中國(guó)當(dāng)代文學(xué)如此引人注目,顯然由于它在生活之中扮演的角色。可是,我們是否意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題的真正分量?當(dāng)代不僅意味了一個(gè)時(shí)間段落,而且形成了一個(gè)獨(dú)特的結(jié)構(gòu)。國(guó)家、政治制度、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、意識(shí)形態(tài)特征、文化氛圍,這一切匯成了一個(gè)無(wú)可替代的場(chǎng)域。投入這個(gè)場(chǎng)域,我們就會(huì)有一種基本的感覺(jué),通常不至于弄錯(cuò)或者混淆。這種感覺(jué)回旋于當(dāng)代文學(xué)之中,如影隨形。因此,進(jìn)入文學(xué)即是體驗(yàn)當(dāng)代,我們甚至在文學(xué)之中更強(qiáng)烈地意識(shí)到生活本身。

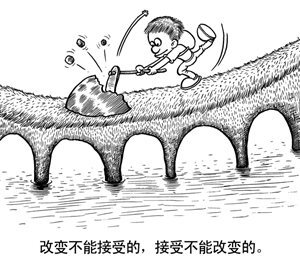

因此,當(dāng)“中國(guó)立場(chǎng)”被設(shè)定為中國(guó)當(dāng)代文學(xué)的考察視域時(shí),我們沒(méi)有理由用所謂的傳統(tǒng)文化填充這個(gè)概念,甚至給文過(guò)飾非找到一個(gè)堂皇的名義。在我看來(lái),“中國(guó)立場(chǎng)”的意義毋寧說(shuō)在于指出,我們正置身于一段奇特的歷史。熾烈的革命漸漸退隱到幕后,我們所熟悉的左翼文化成了思想遺產(chǎn)。經(jīng)濟(jì)晉升為歷史發(fā)展的頭號(hào)主題,市場(chǎng)造就了新型的意識(shí)形態(tài)。現(xiàn)在的問(wèn)題是,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)如何與這種理想光滑地銜接?這不僅面臨革命浪漫主義與市儈哲學(xué)的沖突,更為重要的是,如何解決資本運(yùn)作帶來(lái)的貧富懸殊,如何遏制貧富懸殊派生的權(quán)力與等級(jí)。迄今為止,歷史駛?cè)胍粋€(gè)陌生地帶,各種傳統(tǒng)的導(dǎo)航圖陸續(xù)失效。我們的周?chē)錆M(mǎn)了未知的挑戰(zhàn)。新左翼與自由主義曾經(jīng)發(fā)生激烈的遭遇戰(zhàn),它們分別依據(jù)自己的觀念譜系歸納歷史。盡管哪一方都沒(méi)有妥協(xié)的意愿,然而,一個(gè)意味深長(zhǎng)的事實(shí)是,雙方的觀念都無(wú)法完整地處理許多新型的經(jīng)驗(yàn)。恐怕還是要承認(rèn),我們正在經(jīng)歷的事情歷史上不存在先例。許多理論資源可供參考,現(xiàn)成的答案闕如——無(wú)論求諸中國(guó)古代傳統(tǒng)還是西方現(xiàn)代文化。我們一度設(shè)想,革命可以解決諸多問(wèn)題;現(xiàn)在,我們遇到的是革命之后怎么辦。“中國(guó)立場(chǎng)”首先表明了我們落入的環(huán)境:如此之多的問(wèn)題必須重新解釋、探索,思想、智慧、勇氣和洞察力缺一不可。顯然,中國(guó)當(dāng)代文學(xué)加入了這方面的工作。這方面的工作包括總結(jié)歷史,也包括參與未來(lái)的建構(gòu)。當(dāng)然,文學(xué)的建構(gòu)不是提供面包、鋼鐵或者坦克,文學(xué)的擅長(zhǎng)是改造我們的意識(shí)。這并非制造若干美感的波瀾,提供幾陣無(wú)厘頭式的笑聲,或者杜撰一個(gè)懸念叢生的故事。改造我們意識(shí)的意義是因?yàn)椋覀儭械娜恕匈Y格擔(dān)任現(xiàn)在和未來(lái)的歷史主人公。

總會(huì)有那么一天,中國(guó)當(dāng)代文學(xué)成為過(guò)往的歷史景象,供后人指指點(diǎn)點(diǎn)地參觀、訪問(wèn)和研究。然而,至少在今天,論功行賞的時(shí)候還沒(méi)有到來(lái)。授予哪一種功勛稱(chēng)號(hào),金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)逻€是銀質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢欠駱s任經(jīng)典入選中學(xué)語(yǔ)文課本,當(dāng)前能不能命名為文學(xué)的最好時(shí)期,這些問(wèn)題都不是當(dāng)務(wù)之急,可以放心地拋給后人。現(xiàn)在,中國(guó)當(dāng)代文學(xué)的首要事情仍然是,孜孜不倦地表述這一代人,緊張地與周?chē)臍v史舉行全方位對(duì)話(huà)。一些作家才高八斗,時(shí)刻在籌劃扛鼎之作;另一些作家人微言輕,終其一生只能提供一些小擺設(shè)。這又有什么關(guān)系?當(dāng)代文學(xué)的正常生態(tài)即是魚(yú)龍混雜。重要的是,我們始終與當(dāng)代文學(xué)站在一起,呼吸這個(gè)時(shí)代的空氣,共同承擔(dān)自己的命運(yùn)。在我看來(lái),這即是“當(dāng)代”這個(gè)概念的真實(shí)意義。