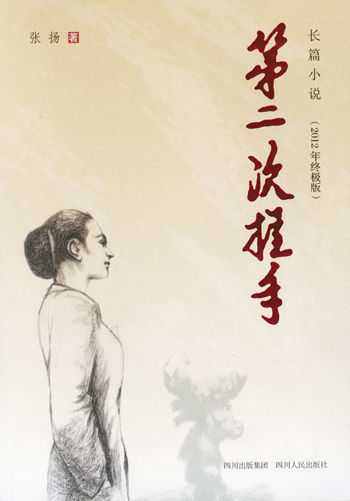

《第二次握手》

張揚 著

四川人民出版社出版

“從二十一章開始的,一共62頁,每頁360字,多少字你算吧,都是晚上抄的,白天哪兒敢抄啊,點油燈抄,拿手電筒看,得快看快抄,好和其它連隊交換別的章……”59歲的閆英手拿一疊發了黃、卷了邊卻字跡工整清晰的信紙回憶著,身邊是一群同樣激動而又神情復雜的花甲年歲老知青,他們回味著往昔,撫摸著那本書在他們生命中刻下的深深印痕,談論著臺上那個終于近在咫尺的寫書人,那種感覺,像是對著一個寵兒,又像是對著情人……信紙右下角的“黑龍江生產建兵團獨立二團”字樣標識著這群人曾經所屬的群體。

這群人還告訴記者了一個“秘密”,寫書人已經答應他們的邀請一起吃頓飯。衷腸得訴的這個機會,他們期待了整整40年。

日前在北京王府井書店舉行的張揚《第二次握手》終極版讀者見面會上,記者看到了如年少“粉絲團”般的無數中老年擁躉者。只是他們的“瘋狂”,有種深沉,甚至悲壯。

文學、時代、青春、情感、記憶……在這個特定的時空里,以一本書的名義發生著特殊的化學反應。

一本書,在它經歷了手抄本,幾次再版,無數次重寫的40年之后,依然以這樣的方式延續著它特殊的生命。

長篇小說《第二次握手》描寫了20世紀上半葉知識分子曲折的愛情和事業。科學救國的共同志向使大學生蘇冠蘭與丁潔瓊相握愛情之手,但因蘇父反對,丁獨自赴美留學,成為著名的原子物理學家。留在國內的蘇成了醫學教授,并與其父故友之女葉玉菡成婚。歸國后,面對無可挽回愛情的悲劇的丁執意奔赴邊疆。在蘇葉夫婦的誠意挽留下,丁終于留在北京獻身科研,兩雙事業之手再次相握。

這部曾在“文革”時期風靡大江南北,在全國范圍內引發“手抄本熱潮”的小說誕生于1963年,張揚最初寫就初稿時只有19歲,名《浪花》;1964年重寫更名為《香山葉正紅》;1970年重寫時更名為《歸來》,正是這一稿在社會上被廣泛傳抄,當時在南方名為《歸來》或《歸國》,在北方名為《第二次握手》。

小說的流行也使寫書人在“文革”中身陷囹圄。張揚因《第二次握手》“吹捧臭老九、鼓吹科學救國”、“描寫愛情”等幾大罪狀,于1975年被逮捕并內定死刑,直至1979年才獲釋。同年,該書正式出版。

小說的顛簸命運記錄著那個顛簸的時代,這一切所形成的歷史鏡像,卻使小說似乎成了時代的標本。書內書外,共同成就了一個“文學傳奇”。

“從某種意義上,我這一輩子只寫了這一本書,但我總是覺得不滿意。”張揚透露,2009年時,上海文藝出版社要出版中國新文學大系,希望收錄1979版《第二次握手》,卻被他拒絕了。“就是寫得不好,不好就不要拿出來。”2006年人民文學出版社出版了張揚改寫的60萬字新版本,他依然不滿意。而此次刪改的40余萬字,終于成了他滿意的“封筆絕唱”。

“這本書對于我們,甚至有點像在大海中快要淹死時,突然抓到一根稻草一樣,那時我們的生命、未來都很渺茫,更不用提愛情了,這本書讓我們知道了,只要你去努力,你也是有希望的。”60歲的老知青關亞州說。

“我從來認為自己這本書寫得不好,它創造的奇跡不是因為它寫得好,而是因為社會的需要。”這是張揚的坦承。

帶著時代的印跡,這樣的作品走到今天,會給今天的人們帶來什么呢?“盡管今天文化的產品汗牛充棟,但我堅信,只要有足夠的時間,《第二次握手》還是會顯露出它的本色,它的征服力和說服力,它的美麗和它的尊嚴,因為是中華民族需要的,是青少年需要的,因為它贊美了愛情、愛國主義,以及對知識與科學的追求。一個民族要不滅亡,要進步,青年一代就永遠要學會這幾種愛。”張揚說。