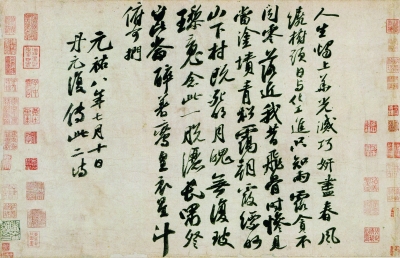

太白仙詩(shī)卷(局部) 111×34厘米 蘇軾 日本大阪市立美術(shù)館藏

釋文:

人生燭上華,光滅巧妍盡。春風(fēng)繞樹(shù)頭,日與化工進(jìn)。只知雨露貪,不聞零落近。我昔飛骨時(shí),慘見(jiàn)當(dāng)涂墳。

青松靄朝霞,縹緲山丁村。既死明月魄,無(wú)復(fù)玻璃魂。念此一脫灑,長(zhǎng)嘯祭昆侖。醉著鸞皇衣,星斗俯可捫。

《太白仙詩(shī)卷》為蘇軾元祐八年(1093年)所書(shū),錄古體詩(shī)二首。在傳世的蘇書(shū)墨跡中,當(dāng)數(shù)《黃州寒食詩(shī)帖》和此卷最具神韻。

此卷被稱(chēng)作《太白仙詩(shī)卷》,即是詩(shī)為太白所作之意,而帖尾題曰:“元祐八年七月十日,丹元復(fù)傳此二詩(shī)”,只言詩(shī)為丹元所傳,并未言及詩(shī)的作者。關(guān)于此二詩(shī)的作者,歷來(lái)有三種意見(jiàn):一是認(rèn)定詩(shī)為李白所作;二是認(rèn)為詩(shī)為東坡自作,所謂:“此東坡游戲三昧,直以謫仙自況也”;三則認(rèn)為此二詩(shī)先出于丹元冒李白之名偽作,后經(jīng)蘇軾修改潤(rùn)色而“點(diǎn)鐵成金”。筆者是比較贊同第三種觀點(diǎn)的。

丹元,是道人姚安世的號(hào)。蘇軾好與僧道相往來(lái),參禪論道,是為一樂(lè)。姚安世是他晚年結(jié)交的一個(gè)道士,兩人一度過(guò)從甚密。在東坡集中尚有兩首贈(zèng)與姚安世的詩(shī),即《次丹元姚先生韻》、《次秦少游韻贈(zèng)姚安世》,其中“剝啄扣君容膝戶,巍峨笑我切云冠”“肯把參同較同異,小窗相對(duì)為研丹”生動(dòng)記述了他們之間的交游。

蘇軾一生仕途坎坷,元祐間,舊黨內(nèi)部出現(xiàn)分化,形成朔黨、洛黨、蜀黨之爭(zhēng),作為蜀黨領(lǐng)袖的蘇軾首當(dāng)其沖地成為被攻擊的對(duì)象。此時(shí)他的心理狀況一定是十分微妙的,兼濟(jì)天下的政治抱負(fù)仍舊沒(méi)有泯滅,但宦海的沉浮、官場(chǎng)的傾軋又使他心生倦意。“永憶江湖歸白發(fā),欲回天地入扁舟”,中國(guó)的文人士大夫們永遠(yuǎn)徘徊在出世與入世的矛盾糾結(jié)之中,這在蘇東坡的身上體現(xiàn)得尤為明顯。他的談玄參禪、接游僧道,其實(shí)都是在尋求一種內(nèi)心的超脫。

《太白仙詩(shī)卷》的創(chuàng)作,正是在這樣的心理狀態(tài)下完成的。元祐八年,蘇軾58歲,用“人書(shū)俱老”形容他此時(shí)的書(shū)藝境界是最恰當(dāng)不過(guò)的,他早已擺脫了法度的束縛,在更高的層次上做到了“我書(shū)意造本無(wú)法,點(diǎn)畫(huà)信手煩推求”。蘇軾通常狀態(tài)下的作品往往字字獨(dú)立而略顯拘謹(jǐn),看不出太大的情緒變化,但《太白仙詩(shī)卷》卻是他獨(dú)具面目的作品,其創(chuàng)作顯然是處于一種波瀾起伏的情緒之中。第一首前五行相對(duì)平靜,從“莫跨紫鱗去”開(kāi)始,明顯加強(qiáng)了字間的大小錯(cuò)落,不再追求點(diǎn)畫(huà)的精致準(zhǔn)確,而一任天機(jī)流轉(zhuǎn),筆走龍蛇,仿佛隨著詩(shī)意的演進(jìn),字里行間也呈現(xiàn)出飄飄欲仙的意態(tài)。第二首詩(shī)營(yíng)造出的氣氛更為復(fù)雜,交織著詭異與清冷、灑脫和無(wú)奈,而蘇軾的筆致也在翻飛跳宕中抒發(fā)著胸中的意氣,此時(shí)的筆畫(huà)更加粗重且增加了連帶,行草相間,筆意連綿,真是嘈嘈切切,天花爛漫。

《太白仙詩(shī)卷》是蘇軾最不顧及筆法、字法、章法,最率意而為的作品,但書(shū)家的性情、學(xué)養(yǎng)、功夫都在其中得到了完美的呈現(xiàn),這真是“無(wú)意于佳乃佳”了。“宋尚意”,實(shí)際上是宋代文人士大夫?qū)τ诟咚囆g(shù)境界的追求,它要求書(shū)家在人格、學(xué)問(wèn)和技巧上都要具備很高的修養(yǎng),然后在一種率真的狀態(tài)下去實(shí)現(xiàn)自由的書(shū)寫(xiě),“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,這是將書(shū)法藝術(shù)提升到了一個(gè)更高的精神層面和文化層面。《太白仙詩(shī)卷》正是為“尚意”書(shū)風(fēng)作出了最好的詮釋。