◎ 對于創作者而言,參加國展是一個身份認同的過程,這是書法大眾由書法愛好者到書法家的必由之路。

◎ 優秀作品是充滿濃厚個人情調的,它需要的是自由精神自然而然地展開。

◎ 20世紀70年代以來,藝術性的抬頭和實用性的徹底揚棄,讓中國書法格局發生了大調整和大變化。 、

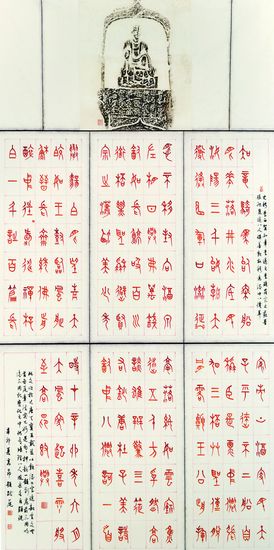

杜甫詩飲中八仙歌 篆書 高昂

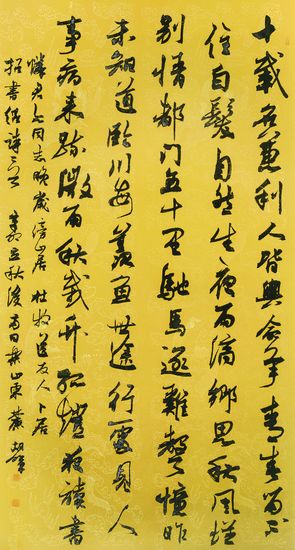

杜牧詩二首 行書 胡暉

每次全國書法篆刻作品展覽之后,都會有些沸沸揚揚的故事。因為在書法的世界里,沒有哪個展覽能與其相比。第十屆國展于11月在上海、南寧兩地開幕,如今已至尾聲,41393位作者的51934件作品的參與,令國展成為書法界縱覽當今整個中國書法生態的“唯一契機”。“國展已經從單純的展示向總結、推動當代書法發展的路向努力,它反映的是‘書風大事’。”中國書協理事劉恒說。我們目之所及,有新人輩出,有形式突破,也有盲目跟風、拼貼書風大行其道,國展這個當代書法界最重要的展事,究竟是中國書法發展的助推器,還是如一些人所說,干擾了書法生態的“正常發展”?這個問題的答案非常“羅生門”。

到底有怎樣的一只手

據中國書協分黨組成員、副秘書長戴志祺介紹,第十屆國展的中青年作者占總人數的50%以上,共有8位“80后”得獎,占總數的13.8%;提名獎得主7位,占10%。身為“80后”一員的廣東作者彭雙龍十分自豪:“年輕作者精力旺盛,思想活躍,想法新奇,給國展注入了新鮮血液。可以說我們趕上了最好的歷史機遇。”對于創作者而言,參加國展是一個身份認同的過程,這是書法大眾由書法愛好者到書法家的必由之路。

但那些如獲獎作者程偉強調的,作品里細節處的起承轉合、注重節奏感、線條雅致,在國展中并沒有被關注到。中國書協理事李剛田看到的是“形式至上”:“古人口誦其文,手楷其書,講求‘無意于佳乃佳’的意識流狀態;今人評審國展都是瞬間判斷,更別提看國展的走馬觀花了。”中國書協理事周俊杰看到的是跟風現象:“帖學復興,壓倒碑學,行、草極其精彩,但又往往失去了個人的特質”。中國書協學術委員會委員吳振鋒看到的則是拼貼形式正在消解創作和對筆墨的控制能力。

“有人說國展評選出來的是生機勃勃的水果,有人說國展評選出來的是因循守舊、跟風求穩的果脯。”中國書協副主席陳振濂笑言,他認同中國書協學術委員會委員朱以撒所言的事實:“沒有哪一種書法活動形式比國展影響大、號召力大。它既是對一個階段書法創作的檢閱,又是當代書法史必須記載的史實。它改變的是古代社會書法創作順其自然、平靜而為的做法,使書法創作行為提速、創作目的明確,不管結果如何,在整個參與過程中,參與者的積極性被前所未有地調動起來了。”那么,龐大的國展到底有一只怎樣的手在影響書法創作、推動中國書法的趨向?

書法界的哥德巴赫猜想

不言及“羅生門”里誰對誰錯、誰全面誰極端,中國書協副主席吳善璋只提出了一個假設:“我們假如把第一屆國展的作品拿到今天來評審,大家想想會是什么結果?我想其中95%的作品都會被淘汰。”——“這是由評選的導向決定的,評選的導向又取決于當時書法的整體氛圍與訴求。國展的作用,毋寧說就是一個導向;我們今天的導向是理解經典、遵循藝術規律進行創作,所以我們現在選擇的是師承關系清晰、沒有小聰明的作品;而如果我們通過某一屆國展的作品特例來尋找創作的方向,這就是被動的、本末倒置的選擇了。”

吳善璋的言詞或許觸及了某些問題的關鍵。就如李剛田所言,古人書法注重過程,今人書法注重結果,“貌似激情四射,其實只是展廳的努力;展覽的放大效應使得創作者不求美,只求新,不求感動人心,只求刺激人眼。”就連文房四寶也因國展而改變——江西筆雖然做工不如湖筆,但更為支持展覽的大幅面快速創作,造成如今湖筆斗不過江西筆的現象。

作為風向標的書法國展,是對書法創作的檢驗,也是對書法家審美觀念的調整:評審過程中,一些作者幾年不變的創作觀、超級穩定的創作風格,是對藝術個性的扼殺,也會遭到評委的“扼殺”。

但國展又是一把雙刃劍,它促使書法家提高水平以入展晉級,卻又在這一過程中需要迎合評委、受眾與市場,它逐漸演變為一場硝煙彌漫的關于選拔與淘汰的角逐,從而消弭了獨立的藝術思想,這也是展覽導致書法職業化的尷尬與困境。“參加國展被一些人視為一種功利行為,特別是一個作者投稿幾百件、上千件的行為,更是一種文化狂歡,這樣的作品,大都是幾經調整精心設計的,但這些展品一旦脫離了國展的語境,將之放在當下書法環境中,未必就是精品——優秀作品是充滿濃厚個人情調的,它需要的是自由精神自然而然地展開,而不是在充滿應試色彩的國展土壤中出現。”評論家姜壽田眼中的現象,大約道出了書法業界中關于國展為什么出不了精品的“書法界哥德巴赫猜想”的答案。其實,對于書法家而言,國展應當只是個人生活中的片斷,不能將這種“非常態”的狀態付諸正常生活和創作。

再次出發能有新的旅行

20世紀初,“美用合一”的中國傳統書法伴隨著歐風美雨對中國文化的浸潤,再也無法像以前那樣自然而然地浸透到人們的日常生活中,穩定的書法“生態”被破壞,導致傳統中國書法拋棄實用性而逐漸轉向純藝術性;特別是20世紀70年代以來,藝術性的抬頭和實用性的徹底揚棄,讓中國書法格局發生了大調整和大變化。

當書法生態改變,展覽開始成就書法家,成為現代公民社會中展現現代書法藝術審美的重要方式和表達機制;展覽也就成為書法家、書法作品與公共社會接觸和溝通的最基本表現形式。在這其中,全國書法篆刻作品展覽,如何進一步進行自身的學術機制、展覽機制構建,就成為書法社會化審美時期對書法界的自然要求。

國展打開了現代書法家交流的通道,書法家通過國展獲得社會身份認同,又可以展現自身藝術風格,所以國展已經成為當代書法發展的普遍范式,因而其社會學意義尤其顯著。

眾多書法理論家認為,如何使國展更具學術價值,是追求書法現代性中的重大問題。對此,吳善璋希望以常態的書法批評代替瞬時化的個人競賽似的書法生活:“希望建立新的關乎批評的平臺,提倡誠懇、公正、講究方法的風氣,建設書法批評隊伍,以此作為國展創作的導向,繼而推出時代的大家。”“從某種意義上來講,國展只是技術的論定,書法家要真正卓然成家,還需要在國展的平臺上歷經長期的個體修為和書史的文化認定。”姜壽田表示。

“國展已經舉辦了10屆,走過了漫長的道路,擁有了規則式的運作模式,但我們都希望新的機制的確立。”中國書協分黨組副書記、秘書長陳洪武說,提倡正確的書法文藝導向、維護公平公正的評審原則、做到陽光評審、增加豐厚的文化向度……一切都成為國展推動當代書法可持續發展的現實需要。