風(fēng)格即人。藝術(shù)評論家布封的名言,許多年之后也可以瞥見畫家劉萬林的藝術(shù)形跡。身為河南國畫院常務(wù)副院長的他,幾十年如一日,從東西方藝術(shù)中,從古今經(jīng)典處上下求索,形成鮮明的個人藝術(shù)風(fēng)格。劉萬林舉凡人物、花鳥、山水、指墨,多能兼善,畫面開張奇峭,立意新穎,富有情趣與哲理,呈現(xiàn)出充滿生機(jī)的時代氣息。

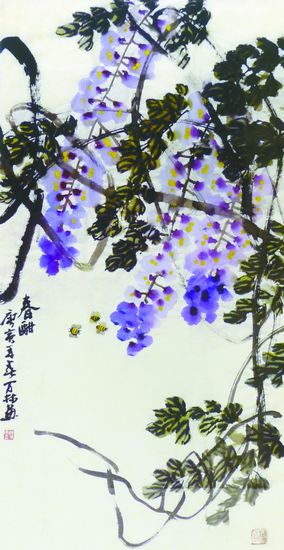

春酣 劉萬林

以“黃河”探索大千世界

巨幅山水畫《太行天下脊》《黃河》,人物畫《劉鄧在抗日前線》,以及《思無邪》《太行秋收》《道歸善悟》等作品,讓觀者領(lǐng)略劉萬林幾十年在中國畫領(lǐng)域的探索歷程與思想實踐。無論山水花鳥,佛道人物,還是邊疆寫生,意象水墨,體裁多樣而風(fēng)格多變,氣勢磅礴而又精妙入微。他的山水畫,如《云中山色重》《山靜似太古》,均盛氣內(nèi)斂,筆墨酣暢;他的人物畫,如《董必武》《那邊有歌聲》,在承襲近代學(xué)院派寫實主義的基礎(chǔ)上又落筆大膽,形神兼?zhèn)洌凰幕B畫,如《春酣》《荷》,保持了傳統(tǒng)的筆墨趣味和構(gòu)圖章法,卻又色彩自然,筆墨靈動。從中,觀者可看到早年間他負(fù)笈河南藝術(shù)學(xué)院、中國美術(shù)學(xué)院,求教于陸儼少、方增先、馮遠(yuǎn)、丁中一、馬基光等名家的藝術(shù)道路。

這一切的“好”,也顯示在劉萬林的黃河題材之中。他筆下的黃河,奔騰咆哮,雄渾壯闊,令人產(chǎn)生身臨其境的悸動,又體現(xiàn)著中華民族不畏艱險、一往無前的民族精神。如《黃河頌》,沒有著力于奔騰直瀉的黃河瀑布,而是把焦點放在了水漫壺頸、奪路欲傾的一瞬間,給人以“黃河之水天上來,奔流到海不復(fù)回”的遐想空間;又如《黃河萬里動風(fēng)色》《大河金濤》等作品,借用古人點染山石肌理的芝麻皴,用細(xì)碎的不規(guī)則的長圓點,靈動而又合律地點染濤陰浪側(cè),散留白點以表浪花飛濺之狀。——他畫黃河,是在畫“黃河之水天上來”的意境,也是在探索大千世界的藝術(shù)法則。

意象山水闡釋生存狀態(tài)

近些年來,劉萬林不滿足于已有的藝術(shù)高度,開始不想在平面空間和傳統(tǒng)水墨套路中成為一個“熟練工”,于是,他開始尋找自我獨具的繪畫風(fēng)格。從漢代墓室壁畫到民間剪紙,他都在頻繁地引申和運用,這是一種技法層面的嘗試和汲取,也是對傳統(tǒng)文化的再提問與再思索。

他也想開辟在“空間選擇”上的新領(lǐng)域——既是純形式的超越,又具有傳統(tǒng)的筆墨元素。看他的代表性意象山水,如《意象水墨》系列、《欲上云山第九重》等作品,大面積的水墨沖染,以及傳統(tǒng)山水的水云樹石被淡化到了無痕跡,墨色的太陽、山谷中盤旋的飛鳥,形似蝌蚪的生物在巖石中游動,在洪荒的靜寂中,呈現(xiàn)生命與自然的某種難以說清的關(guān)聯(lián),這與其說是一種筆墨語言的探索,不若說是一種精神意識,抑或思維角度的變遷。他摒棄了后現(xiàn)代藝術(shù)中抽象形態(tài)以丑為美的風(fēng)俗,走上唯美而高雅的道路。他的作品保持了點線面、黑白灰的構(gòu)成,卻消除了傳統(tǒng)寫意的比附寄興,從而以形式提純的方式營造出很強(qiáng)的現(xiàn)代意味,色彩表現(xiàn)更為強(qiáng)烈,而且富有特殊的藝術(shù)魅力。

由此,劉萬林的意象山水,已然不是什么山和水,而是藝術(shù)家的一種感覺、一種情緒、一種內(nèi)心蓄積的情感宣泄——我們仔細(xì)看那些作品,沖染留白十分講究、耐讀,而畫面中上下左右的概念依然模糊甚至顛覆——劉萬林在有意無意地打開一個神秘的、意象的、耐人尋味的空間。一個站在現(xiàn)代人的立場和角度,用現(xiàn)代人的眼睛與心靈來觀察和感受當(dāng)前人的生存狀態(tài)、人與自然關(guān)系的空間。

有評論家指出,由意象山水開始,劉萬林邁出了從有我到無我,從有形到無形,從傳統(tǒng)到現(xiàn)代,不斷走向筆墨自由、不斷突現(xiàn)自我的關(guān)鍵一步。

這一步,在如今這個科技快速發(fā)展、高度物質(zhì)文明的極富挑戰(zhàn)性的時代至關(guān)重要。梳理藝術(shù)史,我們能夠看到歷史的絢爛與輝煌并非由重復(fù)模仿來完成,而是由不同的差異所實現(xiàn)的;因此,獨特的個性與氣質(zhì)就成為一個優(yōu)秀藝術(shù)家的重要特征。在時代的語境中,一個畫家如何用眼睛和心靈去感知、去描述他在我們這個時代的生存狀態(tài),是當(dāng)今繪畫的重要命題,劉萬林意在答好這份“命題作文”的試卷。