中國民間文化遺產搶救工程的實例

每一個古村落 都是一個傳奇——廣東十大最美古村落范和村巡禮

中國文聯副主席、中國民協主席馮驥才說:“古村落是物質與非物質文化遺產的綜合體,它不僅有精美和獨特的建筑與大量珍貴的物質遺產,還有那一方水土創造的口頭與無形的文化遺存……可以說,非遺的載體在村落里。”

每一個古村落,都是一個傳奇。它們承載著極其豐富的歷史記憶、人文生態和社會發展軌跡。范和古村落里的每一座老宅,每一棵古樹,都彌漫著一股濃郁的民間傳統文化氣息,彰顯出稔平半島的地方特色和文化情調。

范和古村落

范和古稱“飯籮岡”,亦作“飯羅岡”,相傳地理形貌酷似飯籮而得名,亦有取“富饒之地”之意。早在明洪武元年(1368年),朝廷已經在范和設置巡檢司,派駐官員進行管理。在明初,已有飯羅岡這一地方。

后來,由于在本地方言傳播中,村名“飯羅岡”逐漸改易雅化為與其方言讀音相近的“范和岡”。據村中山頂文昌宮旁,嘉慶十三年(1808年)所立通鄉《公禁界碑》“范和高崗,由獅坑山開屏,穿田起頭”可以推斷,最遲至清乾嘉時期,村名已經改為“范和岡”。

“范和岡”作為村名被普通民眾廣泛使用,隨后,在書面文字記載時,“岡”字又逐漸被有意識地去掉,簡化為“范和”二字。據《惠陽縣志》記載,“范和”在民國二十年(1931年)被作為正式地名,并一直沿用至今。

范和村開始有確切文字記載的,始于明代,而它的歷史,則應該可以追溯到元代末季之前。相傳,最早在飯羅岡定居的是高、王、郭三姓。南宋末年,元兵入侵,中原戰火紛飛,高、王、郭三姓先人與逃難大軍南下,先后來到煙敦山下的田心仔,見此地背山靠海,清溪平川,深覺此地是非常理想的安身之地,便在此安家立業,墾荒造田,這就是飯羅岡最早的先民與村落。

自范和開基建村后,百姓諸家紛紛遷入范和繁衍生息,數百年間,使范和成為共有50個姓氏在此聚居的雜姓大村。范和村中的姓氏大多數是從福建莆田、泉州一帶輾轉遷徙而來,少部分則從粵東興梅山區一帶遷入,經過幾百年的發展融合,范和成了兼具客家、廣府、福佬文化特色的古村落。

隨著諸姓人遷入范和,范和的發展建設逐漸以姓氏將房屋串聯圍建,顯露“村中有圍,圍中有村”的布局,到鼎盛時期,有四大圍屋以及圍仔、六順圍等多座小圍屋。規模最大、最著名的是羅岡圍、吉塘圍、尚德圍、長興圍四大圍屋,除尚德圍因滄桑巨變而遭毀壞僅剩一座民居遺存外,其他圍屋至今仍保存完好,成為范和村最具有歷史、文物價值的古建筑遺產。

吉塘圍

羅岡圍的古老圍屋

林屋宅第

范和古建筑標志:羅岡圍

羅岡圍是范和最具代表性的古代圍屋,由陳氏族人所建,建于明代萬歷三十八年(1610)前后,屬陳氏圍屋。其設計理念充分演繹了飯羅岡這一地名的含義,整個建筑如同一只裝滿米飯的籮筐,構思新穎,布局獨特。整個圍屋呈正方形,長、寬均為99米,圍內建筑以祠堂為中心整齊排列。共有坐北面南的建筑八排,每排建筑并列六座房屋,作為圍屋外墻的房屋正好有100間,48座、148間房屋鱗次櫛比,面積大小、設計風格和建筑構造基本相同。四個進出口的門樓,特地仿效所城和縣城,建有酷似籮耳的小甕城。站在高處鳥瞰,籮筐形狀異常清晰,圍屋依山頂旁而建,山頂猶如高聳的谷堆,圍屋就是盛谷的籮筐,可謂匠心獨具。

羅岡圍的傳說

據說羅岡圍當年動工打地基時,在圍中地底深埋著兩道對角線地磚,作為“籮簽”筑牢基業。破土開線用的是谷殼而不是白灰,意在播入種籽,五谷豐登。圍屋四周的墻面不準開窗,忌諱籮筐有洞,谷物外泄。墻的里面夾墻中裝滿谷殼,除了可用于防盜挖墻外,還包含米谷遍地的好意頭。東、西、南、北四座門,北門已堵塞,相傳與北門后面的竹篙巷(黃厝巷)有關。黃氏落基范和后,緊靠著羅岡圍北門營造屋舍,由于得到高人指點,所建房屋故意設計低矮,形似白鴿籠,白鴿面前有谷堆充饑,能保不勞而獲,風水可謂得天獨厚。

清中葉建筑風格的代表:吉塘圍

吉塘圍位于媽前,屬林氏圍屋,大約建于林氏第五代,乾隆初期(約1740年),但具體始建于何時,未曾留下文字記載。

吉塘圍整體呈正方形,面寬60米,進深62米,圍內正中央并排著16座雙層潮式下山虎(爬獅)格局民居,四橫四縱,坐北朝南,四周各有12間房屋環繞,合攏成“口”字形密實外圍,只開一個南門,上蓋門樓。房屋的墻角均用花崗巖條石砌筑,青瓦硬山頂,呈現出顯著的清中期建筑風貌。

吉塘圍的傳說

林賜公,福建漳州府漳浦縣人,壯年攜帶兩子輾轉歸善縣良井、白花等地謀生,嗣后裔孫進入吉塘圍開基立業。族間傳說,始祖妣顏氏嚴正淑德,教子有方。有一回,其兒賭博贏錢,買回山珍海味孝敬母親,不想顏氏聞知詳情,拍案而起,一手掀翻全桌佳肴,召集滿堂兒孫訓斥良久,義正詞嚴,訂立家規禁止不務正業,自此子孝孫賢,各求上進,世代人丁興旺,家境殷實。

惠東漁歌——國家級非物質文化遺產

2008年6月14日是全國第三個“文化遺產日”。這一天,第二批國家級非物質文化遺產名錄揭曉,惠東漁歌榜上有名,成為惠東惟一入選的第二批國家級非物質文化遺產,也是廣東省惟一入選的傳統音樂類項目。

惠東漁歌是我國嶺南民族音樂文化的一朵奇葩,是我國珍貴的非物質文化遺產。它歷史悠久,據《惠州府志》和宋朝《太平環宇記》等史書記載,惠東漁歌于宋朝時期隨惠東漁民的先祖從福建沿海一帶傳入。早期的惠東漁民(疍民)社會地位卑微,疍民之間形成了相對獨立和封閉的社會群體,長期過著艱難的海上漂泊生活,“出海三分命,上岸低頭行”就是他們生存境況的真實描繪。面對大海、藍天,他們用一些古老本土曲調來寄托情感,以歌自樂、以歌解憂。經過歲月的積淀,逐漸形成了疍家獨特的曲調、風格和演唱形式,皆為無伴奏清唱,旋律優美、婉轉且帶有一點淡淡的傷感,這與他們當時的社會地位密切相關。

惠東漁歌的音調接近語言且在演唱中情緒平和,音樂旋律起伏不大,悠揚婉轉,曲式較為短小。漁歌的襯詞、襯句和拖腔運用十分豐富,幾乎每首漁歌都有,有在開頭的,也有在歌曲的中間部分的,更有放在結尾處的,特別是在結尾處的襯詞、襯句和拖腔,使歌曲的風格具有海洋氣息的獨特音韻,既保留了中國民族傳統音樂調式特點,也善于吸收地方民間音樂和地方戲曲來充實自身。

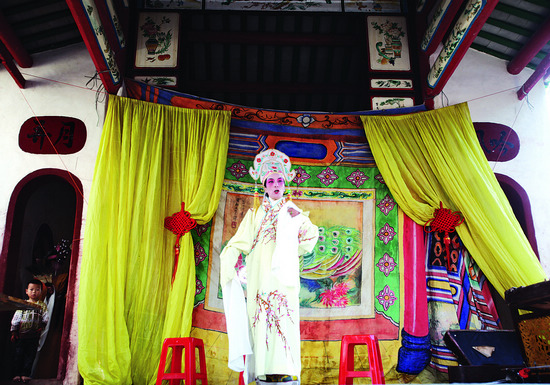

古戲臺古色古香 白字戲原汁原味

在范和村,幾乎家家戶戶都敬神,每逢廟會年節必唱戲,凡唱戲必奉神,并且形成固定的習俗。一年十二個月里,范和村總有祭祀活動,因此也難怪范和有那么多的戲臺了。而范和人對戲劇的喜愛,恐怕也與當地的這些民情風俗不無相關。

范和人將看戲當成他們的文化大餐,村民不僅請人來演戲,在鼎盛時期,村中還自行組建了粵劇團、潮劇團、白字劇團。粵劇《秦香蓮》、潮劇《劉璋下山》、白字劇《崔鳴鳳》都是村中劇團的保留節目。

舊時村中的劇團由民間組織,除了當地農會部分支持,就靠當地一些對戲劇較有研究的人當教練,結合自學方式,進行編、抄劇本合曲等,再培訓演員的唱曲和臺步動作。

白字戲是一個古老的稀有劇種,它用閩南方言演唱,是明初自閩南流入廣東海豐的戲種,流行于海陸豐及惠東、惠來、紫金等東江流域一帶。白字戲自閩南流入粵東地區后,吸納竹馬、錢鼓、漁歌和潮劇音樂等民間藝術,改用當地方言演唱,具有濃厚的地方特色。它唱念做打俱全,劇本故事性和藝術性強,群眾基礎深厚,它和漁歌成為惠州閩南語系人口最具代表性的藝術。2006年,白字戲被列入了首批國家級非物質文化遺產保護項目。

陸龍舟穿街走巷 迎媽祖鄰里和諧

陸龍舟是嶺南地區具有特色的傳統民間藝術,范和陸龍舟起源于清朝光緒年間,距今有200多年歷史,是該地祭祀媽祖的一種民間習俗,祈求民康物阜、風調雨順、五谷豐登、國泰民安。每逢端午節、農歷五月初二,龍舟隊去巽寮迎接天后宮媽祖,初五舉行龍舟賽或在隆重節日活動中表演,甚至大型醮會、大型表演節目都有參加。

龍舟表演時,由數位漁家女人頭戴銀飾金釵,身穿青、藍便服,手持木槳,配騎龍舟,站列兩排,隨打鑼擊鼓節奏穿越大街小巷,迎接媽祖。龍舟為手工制作,龍身寬1米,全長11米,能容納15人,有金、銀兩種顏色,俗稱金龍、銀龍。通過陸龍舟表演增進人民彼此間了解,加深鄰里感情。

酬神祈福娛人娛神 會景巡游蔚為壯觀

范和的民間藝術豐富多彩,底蘊深厚,常見的種類有賽龍舟、舞獅、舞龍、扮景、高景、腰鼓、陸龍舟等。除了賽龍舟,這些在十年一度的譚公醮會期間的會景巡游中都能全部看到。

范和的會景巡游始于清末光緒十三年(1887年),源于每十年一屆的譚公醮會。會景巡游從譚公醮會的第四日起,共舉行三日,屆時,有龍景、扮景、扮戲、舞鯉魚、舞獅、飄色、腰鼓、舞蹈等隊伍,從村內到外村來回巡游,參與扮景人數達2千多人,場面蔚為壯觀。

每逢節日喜慶、落成慶典、醮會、公司或商店開張,均有演出。而盛大的醮會或春節,會出現舞獅隊同場斗藝的熱鬧場景。

每逢十年一屆譚公醮會才有舞龍。舞龍時,有男龍1對,女龍1對,每隊60人(分兩班人員,每班30人輪流)。男龍是金龍,要配圓形轉圈的龍珠;女龍為銀龍,要配橢圓形火焰邊龍珠。

此外,還有一種融戲劇、魔術、雜技、音樂、舞蹈于一體的古老民間藝術——高景。高景巡游囊括了八仙過海、三藏取經、嫦娥奔月、天女散花、五谷豐登、八仙騎八獸、觀音送子、百零八將等場景。

中國民協考察組在范和考察

范和陸龍舟隊展演

范和白字劇表演

惠州國際龍舟賽現場