漫畫 徐鵬飛

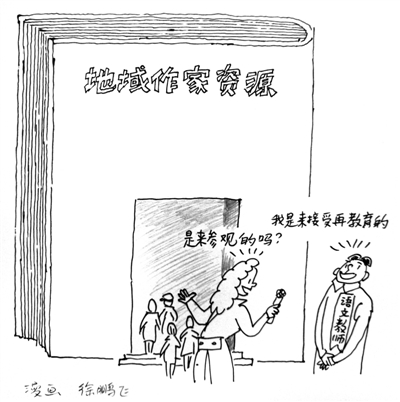

許多中小學語文教師,不缺教學經驗,也不缺教育理論,缺少的是語文“課程資源”的開發,尤其是對地域作家資源的有效使用

目前,為了提升基礎教育質量,各地教育部門都在開展教師繼續教育培訓活動,以周期性刷新、提升語文教師的知識結構與教學技能。但是,許多培訓的效果并不理想,“炒冷飯”式的教學內容和欠缺實踐活動的培訓方式,使很多教師把培訓當作一項枯燥的任務,當作必須在規定時間內完成的“學分”。

其實,提升語文教師培訓質量,與其反復灌輸各式各樣的教育理論新名詞,總要強調“語文怎么教”,還不如實實在在地反思一下“語文教師到底缺什么”。許多中小學一線語文教師,不缺教學經驗,也不缺教育理論,他們缺少的是語文“課程資源”的開發,尤其是缺少鮮活生動的教學資源,比如對地域作家資源的有效使用。

《全日制義務教育語文課程標準》(2011年版)曾提出:“各地區都蘊藏著自然、社會、人文等多種課程資源。要有強烈的資源意識,去努力開發,積極利用。”地域作家資源包含這樣幾層含義:一是該地區出生或活動過的作家及其創作的作品;二是該地區的作家故居和其遺留的歷史活動場所,以及作家紀念館等一切物態化建筑;三是該作家的作品中所描述的典型人物、風土人情、地域景觀等,以及后人在此基礎上挖掘建構出來的一切相關人文元素;四是關于該作家及其作品的研究資料和研究成果。中國歷史悠久,文化資源豐富,許多地方歷史上都出現了非常優秀的作家。這些作家和他們的作品,不僅是地域文化的傳播名片,也是應該通過開發“課程資源”豐富語文教育而充分傳承的文化資源。

開發“課程資源”是推進語文教師繼續教育的必由路徑。以素有“占半部中國現代文學史”之稱的浙江為例,據統計,目前收入初中和高中人教版、蘇教版的浙江現當代作家的小說、詩歌、散文已有40余篇。引領中國新文學潮流的浙江現代作家作品,對于加厚教師的語文功底不可或缺,而當下中小學語文教師的語文素養也表明,確實有拓展課程資源、深化名著名篇學習的必要。

語文教師以更切近、更感性的方式走近文學大師,身臨其境感受作家作品的風采風姿,比起被動接受的培訓模式,效果好得多。語文教師回到課堂中學以致用,可以圍繞本地區最具影響力的作家資源設計教學內容,通過實地考察作家故居、活動場所、紀念館等活動,幫助學生生動形象地理解課程內容。在此基礎上,教師、學生通過與地方文化的深層次接觸,可以形成知識、感情、意義的多重連接,養成人文情懷。

我在培訓交流活動中,發現不同時代出生的語文教師,由于教育背景的不同,對魯迅的理解就有較大的差距。他們有的神化魯迅——以年長者居多,有的卻貶低魯迅——以年輕者居多。帶領他們去魯迅故居參觀后,結合高校魯迅研究專家的講座和交流,這些語文老師應該可以進一步理解一個真實的魯迅。語文教師只有自己真正“懂了”魯迅后,才能給學生“還原”一個真實的經典作家。

此外,地域作家資源的開發也有很強的可行性。切近本地文化傳統、習俗風尚、語言習慣的文學作品,更易于為本地師生理解和接受,在促進教師教學能力提升的同時,也能產生顯著的學習效果。比如,現代文學史上的重要詩人艾青,他的作品《大堰河——我的保姆》《我愛這土地》等被選入初高中語文教材。近年來,艾青的故鄉金華市不僅重新修繕艾青紀念館,“艾青杯”中小學生詩歌征文活動也在全國開展。詩人艾青作為金華市的文化資源,已經被充分發掘出來,在語文教學實踐和教師的繼續教育中產生了良好的效果。

語文教育越來越重要,對于中小學教師的再教育也愈發重要。開發地域作家資源,將其作為語文教師繼續教育的一種重要資源,是當前教育界和文學界共同面臨的現實課題。開發地域作家資源,說起來容易做起來難,它是一個系統工程,但首先應是思想上的重視。傳統文化和民族文化從何而生,歸根到底,是從具體的地方文化開始。提升到這個高度,我們還怎能不重視地方文化資源的開發利用?