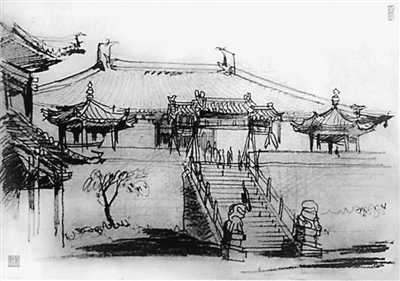

圖為蕭默繪大同華嚴寺大殿。

圖為選自《世界建筑經典圖鑒》的雅典衛城復原圖。

蕭默最后的著作《建筑的意境》是應中華書局之邀,在其生命的最后階段,抱病構思、整理,最終撰寫完成的。該是怎樣一種對專業的熱愛和執著之情,支撐著他于病痛中付出巨大的精力來完成此書?

建筑意境的概念,是梁思成、林徽因于1932年在《平郊建筑雜錄》一文中提出的。他們認為古建筑的美,在建筑審美者的眼睛里都能引起特異的感覺,在詩意與畫意之外,還感到“建筑意”的愉快。因為天然的材料經過人的聰明建造,再受時間的洗禮,成為美術、歷史、地理之和,不能不引起賞鑒者特殊的性靈的融會、神志的感受。《建筑的意境》在闡述前輩學者提出的命題時有繼承也有發展,論述有這樣三個切入點:

首先,本書采取了“比較研究”的學術方法。蕭默比較了木結構和中國建筑與石結構和西方建筑在形體與內部空間的異同,比較了院落組合形成的中國建筑與西方及伊斯蘭建筑的外部空間的異同。以此為基礎,延伸比較了中國和西方的園林、城市,得出了這樣一些結論:中國木結構建筑在結構和構造上體現的復雜與精微都為磚石結構所遠遠不及,其結構美和構造美體現了中國人的智慧;但是,受木材受力性能的限制,與西方建筑相比,中國建筑的體型不夠豐富,內部空間也缺乏變化。西方建筑更能體現石材受力性能的是券、拱和穹隆結構。哥特建筑發明的骨架券技術是人類使用石頭所能達到的最高境界。因此,西方一些優秀的建筑內部空間極其復雜多變,為木結構建筑所無法企及。另外,中國建筑在外部空間的創造上占據了世界高峰,“群”是中國建筑的靈魂。中國園林重視自然美,追求曲折多變,崇尚意境。西方園林追求形式上的美,缺乏深度。中西方城市形態不同,其文化的根本性差異在于城市的性質和主人的不同。

其次,本書通過介紹不同歷史時期的典型建筑遺產來描述建筑史,要言不煩。建筑史知識是本書的基礎之一,用不大的篇幅描述中西兩大建筑體系并兼顧伊斯蘭建筑長達數千年的發展歷史和輝煌成就,很需要功力。對中國建筑,蕭默在介紹了一般結構與空間特征之后,選取宮殿、壇廟、民居、江南私家園林、華北皇家園林等若干實例,分類論述意境主題。對西方及伊斯蘭建筑,在建立一個石結構技術發展譜系的基礎上,重點介紹處于這個譜系上具有標志意義的優秀實例,引經據典地描述它們的價值。對于中西方的城市,重點闡發了它們不同的起源、發展的根據與過程,因而產生了不同的形態面貌,由此揭示了文化與城市形態的緊密聯系。

第三,關注新的學術理論和今天建筑的走向。本書第九章是中國獨擅的環境藝術。作為新引進的概念,蕭默對環境藝術作出了自己的定義:環境藝術的關注對象主要是室外,主要是指“創造出一種環境氛圍,渲染出某種思想意境,能動地陶冶人們的性情,激起感情上的波濤,并由情感進至情理,使人得到教益。”由此出發,蕭默認為前幾章所講的中國實例都廣泛地應用了環境藝術的方法,并進一步用中國佛塔、佛寺和陵墓建筑在更大空間領域里加深對中國環境藝術成就的論述。在本書最后一章,蕭默作為一位建筑學家,在簡單回顧了西方和中國近代建筑的發展之后,提出了自己對當代中國建筑發展的主張,為本書對建筑意境的論述找到一個歸宿。

由此書我還想到,文物保護的核心價值觀是真實性和完整性,而我們對文物價值認識的全面性和深度,決定著保護工作的熱情和水平。面對文物建筑,能否欣賞以及感受到其固有的藝術價值,首先取決于我們自身的修養。本書的理論與方法大多蘊含在對實例的描述之中,品味這種描述,能引導我們對于建筑意境的理解。作為一位后來人,通過欣賞文物建筑而與創造者進行對話,進行互動,無疑對提高我們的藝術修養有所裨益,對于我們全面認識文物建筑真實的信息來源有所裨益。

我寧愿相信病痛中的蕭默是快樂的,編書的快樂也許能使他暫時忘記病痛,編書的快樂也許成為了一抹亮色,照亮并溫暖了他人生的最后階段。

《建筑的意境》,蕭默著,中華書局2014年1月出版。本文配圖均為書中插圖。