做有靈魂的雜技——從第十屆中國雜技金菊獎全國雜技比賽看雜技創作與創新

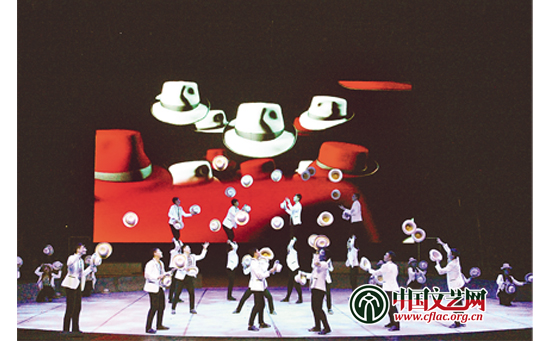

《草帽》 山東省雜技團

《九級浪——桿技》 中國雜技團

《文明記憶——脖支造型》 浙江曲藝雜技總團

驚濤駭浪中,桅桿搖擺,“水手們”輾轉騰挪,中國雜技團《九級浪——桿技》別開生面;爺爺帶領孫女漫步街頭,在銅像前拍照玩耍,突然銅人復活,銅車車轅化作擺動長桿,武漢雜技團《技炫黃包車》還原一個老漢口;一群“邁克爾·杰克遜”舞步挺拔,草帽飛舞,活潑風趣,山東省雜技團《草帽》中西融合,充滿青春活力……

五年來,在習近平總書記系列重要講話精神指引下,雜技人不忘初心,砥礪前行,雜技藝術繁榮發展,成果顯著,此次金菊獎全國雜技比賽正是五年來雜技發展優秀成果的一次集中展示。正如《九級浪——桿技》《技炫黃包車》《草帽》這些在第十屆中國雜技金菊獎全國雜技比賽中榮獲中國雜技金菊獎雜技節目獎的創作,讓人們看到了從技巧、道具、編排、表演形式等諸多方面的創新與突破。9月19日,金菊獎全國雜技比賽期間中國雜技創新創作研討會召開,王仁剛、寧根福、孫力力、程海寶、董爭臻、郭云鵬、尹力、李丹等雜技工作者、理論研究者基于五年來雜技藝術成長與發展,結合本屆金菊獎比賽盛況,就當前雜技創作、傳承與創新、所存在的問題及如何更好地發展等話題展開深入探討。

雜技到底應該怎么創作?創新從何而來?中國雜協顧問寧根福指出,有人說在屋里坐著創作,有人說查資料,有人說聊天東侃西侃就可以了,他們認為雜技不是喜劇、電影,雜技創作不需要深入生活,“這是錯的,雜技中用到的碗、桌子、椅子、傘等,哪一個離得開生活?鉆的地圈最早不也有人用蒸饅頭的籠屜么?雜技創作要到生活中去,深入生活是雜技創作非常重要的一部分。”如《技炫黃包車》源于生活又高于生活,主創人員到武漢街頭采風,看到老百姓喜歡老漢口的銅塑并常常拍照合影,于是就有了爺孫二人與銅人嬉戲的創意,銅塑凝聚著一個城市的記憶,節目也引領觀眾穿越走進老漢口印象之中,折射出這個城市的變遷與發展。

道具創新是本屆金菊獎雜技比賽的亮點之一。比如《九級浪——桿技》的靈感來源于俄羅斯畫家艾瓦佐夫斯基代表油畫《九級浪》,刻畫了茫茫大海中一群樂觀豁達勇敢無畏的水手。節目將傳統爬桿中的單桿、雙桿、三桿道具設計成三維交匯的幾何角,利用三角形的穩定性實現道具的搖擺起伏與旋轉,展現海浪中大海兒女的風姿。道具的創新也帶來了雜技本體技巧的突破,在攀爬動作基礎上融入翻騰為主的跑酷技術和力量、柔韌等多元技術動作,讓“桿”類節目如同脫胎換骨。寧根福指出,道具的改變帶來新的視覺效果,產生陌生感,道具改造是技巧發展的基礎,沒有道具的革新就沒有節目的革新。

“《圣經》中寫到‘從窄門入’,大家都在走寬門時,你要走窄門,這就是創新。”中國雜協顧問、中國雜技團創意總監孫力力從事雜技生涯將近60年,《九級浪》也是她擔任策劃、教練創排的。她強調,雜技創新是雜技發展的命脈,每個時代有不同的創新路徑。最早時是技巧創新,比如1993年討論哪個節目參加比賽,孫力力指導頂碗演員加入對手、拋接等技巧,要求做到把人拋出去碗還穩穩在腳尖上,頂碗演員起初說不可能,三天后試驗成功了,后來在比賽中拿到了金獎。接著孫力力發現動作創新已經遠遠不夠,開始借助道具的創新,如2001年練軟鋼絲,請來了導演張繼鋼,張繼鋼說表演時只能看到演員的側面看不到正臉。幾經琢磨,不到兩星期道具設計師制作出了旋轉支架軟鋼絲,化靜為動,節目也拿下了“法蘭西共和國總統獎”等國內國際各項大獎。技巧創新、道具創新之外,還有表演形式的創新。戰士雜技團《肩上芭蕾》創作出來之后,將舞蹈融入雜技,舞蹈界看了比雜技界還震動。有人希望孫力力也做一個這樣的節目,孫力力認為學人不如人,不如自己創,于是考慮從中國傳統雜技抖空竹入手。教空竹的老師的愛人在京劇院工作,委托她每天培訓空竹演員練京劇,練了九個月,雜技演員骨子里都是戲曲的味道了,真正浸入了京劇的表演,于是就有了后來成為經典的《俏花旦——抖空竹》。

“當今時代發展太快,技巧創新、道具創新、表演形式創新依然有效,但不能解決根本,未來雜技發展取決于雜技演員教育上的創新。”孫力力認為,要加大對演員綜合能力的培養,才能做到有靈魂的演,參加國際比賽時,看外國演員滾環,就像跟環談戀愛一樣,舉手投足都在表達情感情緒,把觀眾帶到情境中去;教育創新,才能讓演員熱愛雜技,而不是痛苦地演雜技。雜技是藝術,是要帶給人美的享受,雜技是要難,但演員練得痛苦,讓人看得也痛苦,這種難趁早別要,在美和難之間,首要的是美。“既有靈魂又有熱愛,那么雜技才會前途無量。”

雜技的本體是技巧,本體的保護傳承與創新不能丟。中國雜協顧問程海寶指出,現在的雜技創新在編排與道具上頗具新意,但在本體的創新上“只讓人眼睛睜大了一半,讓人驚訝得完全睜大眼睛的欠少”。兄弟姐妹藝術的加入充實了雜技的趣味性、可看性,但只有可看性和趣味性不能叫雜技。雜技技巧方面可以互相學習、互相觀摩、互相探討,像滾雪球一樣越滾越大,而不是固守一點,要自己否定自己現階段的技巧,不斷自我提升。中國雜協分黨組書記、駐會副主席、秘書長王仁剛強調,創新不是追風,不能為了創新而創新,創新更要傳承,更要注重對傳統雜技的保護。一些傳統的古彩戲法和馴獸節目,隨著老藝人的離世,缺少或沒有徒弟,最終導致大部分節目鮮見或失傳;由于缺少專業的雜技演出場所,一些傳統的高空類節目如大飛人、高空鋼絲正逐漸淡出人們的視野;有的節目由于訓練周期長,技藝不容易習得,表演成功率低等原因,而顯得“成本過高”“費力不討好”,在急功近利思想的作祟下,在演出市場受到“快餐式雜技”的沖擊下,原來節目中的高難度技巧被刪減,或干脆無人習練,如大球高車踢碗等節目后繼乏人。

雜技的創新發展也面臨一些問題,比如同質化現象突出。王仁剛指出,今年的金菊獎全國雜技比賽,在報名參賽的63個節目中,雖然參賽團隊不同、節目名稱各異、表現主題不同,但節目類型集中于常見的造型類、手技類、桿技類、蹬技類等,部分節目編排只是雜技技巧的順序、排列、組合在變,即使舞美、服裝、音樂不同,同類節目之間還是產生了一種“似曾相識”的感覺。他表示,作為有強烈社會責任感的雜技工作者,要不忘初心,不失定力,秉持“慢工出細活”“十年磨一劍”的心境,創作出更多精品力作,矗立起一座座新的文藝“高峰”。