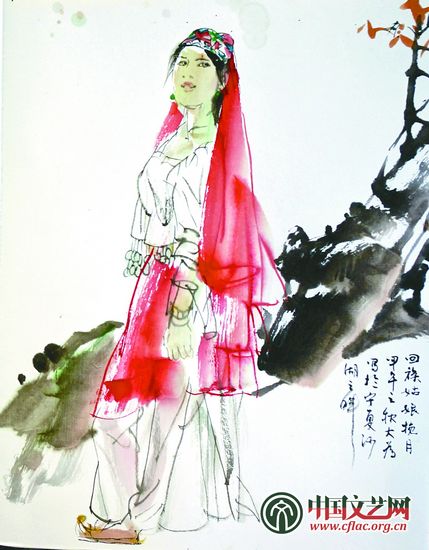

回族姑娘攬月 劉大為

8月9日至14日,幾位來自我國港、澳地區和美國、德國的海外華人美術家第一次踏上寧夏的土地,與眾多內地中國畫名家共同組成了以中國文聯副主席、中國美協主席劉大為為團長的“絲路訪古寧夏行”19人采風團,遍訪寧夏全境,踏勘故道和古跡,用水墨描繪新絲路上人與自然、各民族和諧相處的美麗畫卷。

一路走來,塞外風光無限,卻也地廣人稀,每天在車上要顛簸好幾個小時,但采風團的成員們一路興致高漲,歡聲笑語。尤其是當地茂密的植被和豐沛的水資源,令美術家們一改對寧夏黃沙戈壁、貧窮落后的想象,發現了寧夏的神奇和驚喜。古絲綢之路曠古勝跡蔚為大觀,民俗民風淳樸敦厚,時刻激蕩著美術家們的心靈,為寫生創作提供了豐富的靈感。

在賀蘭山巖畫遺址前,美術家們面對這些新石器時期留下的“書畫杰作”,不禁感嘆于數千年前游牧民族祖先就已創造的輝煌文明。劉大為在巖畫博物館中揮毫題寫下“賀蘭巖畫,華夏文明”,中國美協理事李榮海則當即賦詩一首:

賀蘭無語巖有聲,萬物象形不盡同。

何筆鐫石千秋畫,百代煙云尋古風。

銀川沙湖、吳忠黃河樓和中衛沙坡頭,展現出寧夏境內黃河沿岸最為典型的自然景觀,沙漠與綠洲交相輝映,令美術家們激情大發,紛紛鋪紙揮筆,對景寫生。在畫界以勤奮著稱的劉大為此行最為高產,有時一坐就是幾個小時,連畫幾張水彩,甚至在西吉火石寨清晨的瑟瑟寒風中,他也筆耕不輟,將美景收入筆下。

香港美協副主席王秋童對此次受邀來寧夏采風深感榮幸,感受到了博大精深的黃河文化與中華文明之間的深刻關聯,感嘆于黃河母親的包容與厚重。走訪清真寺,與阿訇交談,他感受到回族自治區的民族團結與和諧發展。

旅居德國的美術家蕭瀚把萊茵河與黃河作了形象的類比。他說,萊茵河在德國被稱為父親河,而黃河被炎黃子孫奉為母親河,它們滋養了各自的文明,因而也是本民族的精神圖騰。面對滔滔黃河,蕭瀚說,海外游子重回母親懷抱的感覺油然而生。

旅居海外20多年的美籍華裔畫家鄭百重激動地說,他第一次深入祖國腹地探訪、寫生,親眼目睹了祖國廣闊的大好河山和西部的繁榮現狀,十分感慨。他說,回美國后,要把關于寧夏的所見所聞告訴身邊的人,也邀請他們一道赴祖國西部采風體驗。

涇源是采風活動的最后一站,在抵達涇源當晚的筆會中,美術家們將連日來身處寧夏所積攢的強烈情感,借助水墨全部宣泄在了紙面上。畫家雖各有專攻,卻通力配合,既展示自身藝術特色,又呈現和諧統一的水墨風格,作品所表現出的萬千氣象,令人拍案叫絕,現場氣氛十分熱烈。由鄭百重、王秋童等合作的《黃河雄姿》,直接取材于寫生場景,是采風活動最直接的成果。

“走近基層,貼近群眾,用畫筆描繪大好河山,從生活中汲取藝術營養,對外宣傳弘揚中華民族優秀文化,是美術家們貫徹落實黨的十八大精神的踐行。”劉大為在談到采風活動的主旨時這樣說道。他說,中國美協始終熱心于西部建設、描繪美麗寧夏。此次協會與寧夏當地共同搭建平臺,為內地及港、澳地區美術家和海外華人美術家提供了一次血脈相連、“絲路訪古”的親身體驗。未來,協會還計劃邀請阿拉伯國家藝術家乃至世界各國藝術家到寧夏采風,透過他們的雙眼、雙手和畫筆描繪、塑造我國西部獨特的風土人情,對外展示與宣傳寧夏豐茂的自然與人文情態,加強地區間、國際上的文化交流與溝通,用藝術語言向世界展示美麗寧夏,講述炎黃子孫、華夏兒女共同的中國夢。

此次采風活動是在國家提出“絲綢之路經濟帶”的重大倡議下,在中阿合作論壇凝聚“構筑新絲綢之路”的重要共識大背景下策劃實施的,同時也是明年秋季舉行的第六屆北京國際美術雙年展創作采風活動的一部分。本屆雙年展主題為“記憶與夢想”,預計屆時將有80多個國家的藝術家參展,是規模盛大的國際級別的美術展覽。本次采風團在雙年展征稿期內舉行,也是提供有關民族風貌、歷史記憶、家園夢想方面的創作源泉,為接下來的主題創作積累素材打下了良好基礎。