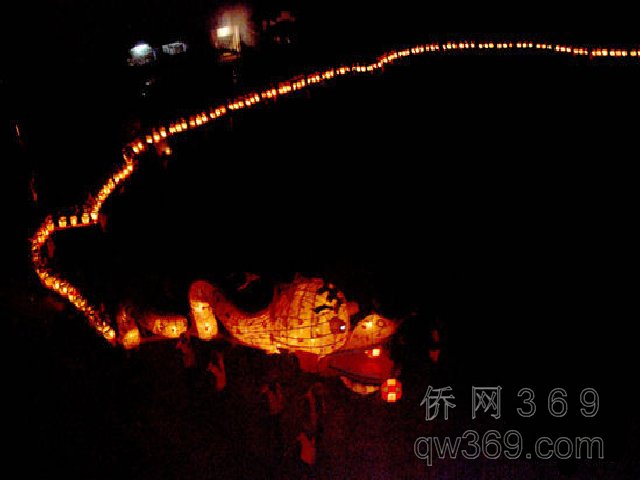

綿延的板板龍燈。

擺手舞剛剛起舞。

張家界有什么風光?若問起這個問題,想必很多人會不假思索地回答武陵源、天門山等風景勝地,其實,張家界不止有旖旎的自然風光,還有絢爛的人文風情——那便是其豐富多彩的民族體育運動。

8月10日,“迎省運--全民健身三湘行” 集中采訪報道組抵達張家界市,先后訪問了慈利縣及桑植縣,其中,分屬兩縣的非物質文化遺產板板龍燈及土家族擺手舞給記者留下了深刻的印象。

慈利:板板龍燈最帶勁

慈利縣位于湖南省西北部,是一個“七山半水分半田,一分道路和莊園”的山區縣。

雖然經濟落后,人民生活水平不高,但縣政府高度重視體育事業的發展,投入巨大。目前已建成一個全民健身中心、一個大型羽毛球館及一棟12層的全民健身大樓,總投資超過5000萬元。此外,可容納2700多人的慈利縣一中體藝館投資3000萬元,是湘西北地區最大、標準最高的體育館。

而說起慈利縣的板板龍燈,可謂是歷史悠久,最早可追溯到宋朝。相傳,最初是為了紀念為民除害而英勇犧牲的雷將軍,后逐漸演變成了一種大型文化藝術活動。

“每逢過年或重要節日,我們慈利人民都要舉辦板板龍燈表演活動,慶祝豐收,祈禱吉祥。”據體育局局長劉萬福介紹,慈利縣板板龍燈的表演起初是像蛇一樣圈大盤,龍頭順左方向往內轉,再從中間左反轉向外,隨后就可變成多種漢字造型,如“福祿壽喜”、“太平年”、“祖國萬歲”等。

參加舞龍表演者,少則三四百人,多可達兩千人。屆時只見巨龍盤旋綿延數百米,龍燈在黑夜中粲然閃耀,場面宏大,蔚為壯觀。

板板龍燈的表演道具有木板、龍頭、龍尾和燈。木板長5尺6寸,寬5寸,上面安有5個五方燈籠,兩頭均有圓眼,板與板之間用一根小木棒穿插在圓眼里,連接成一條長龍。

不久前,慈利板板龍燈已被收入首批湖南省非物質文化遺產名錄,慈利縣政府也正準備為其申報國家級非物質文化遺產。

桑植:土家族擺手舞老少同樂

桑植縣是新中國體育事業奠基人、國家體委第一任主任賀龍元帥的故鄉,也是紅二方面軍長征出發地,是典型的老、少、邊、窮地區。

薄弱的經濟阻擋不了桑植人民的體育熱情,該縣群眾體育基礎深厚,早在1996年就被評為“全國體育先進縣”。

近年來,桑植縣體育基礎設施得到了顯著改善。2005年,縣政府利用“雪炭工程”修建了賀龍體育館,總投資1600萬元,2007年將其升級改造成為賀龍森林公園。2008年縣政府又斥巨資修建了桑植民歌廣場,成為全縣全民健身活動的主要場所

在民歌廣場中心噴水池邊,每晚從7:30到9:30都會迎來土家族擺手舞,男女老幼數百人圍成一個大圈,且歌且舞,徐徐前行,熱鬧之余又給人一種神秘的宗教儀式感。

唐仕瑞爹爹是當地土生土長的土家族人,今年62歲。據他介紹,擺手舞產生于土家族古老的祭祖儀式,估計已有近千年歷史。“今天跳舞的人算少的,到了冬天,晚飯后大家都出來跳舞,人多的時候達到五六千,圍成三個大圈,一跳好幾個小時呢!”

土家族是一個能歌善舞的民族,他們在長期的勞動生活中創造光輝燦爛的民族藝術文化,古老的“擺手舞”便是其最有代表性的民間舞蹈。

以前每逢新春佳節,土家人吃罷晚飯就扶老攜幼,舉著燈籠、火把,撐著五彩錦旗,身上披著各種色彩的花被面涌進"擺手堂"。隨后鳴銃放炮,敲鑼擊鼓,大家按照鑼鼓的節奏,圍繞堂中央的大樹跳起擺手舞。

如今,擺手舞不僅是深受土家族人民喜愛的娛樂健身項目,同時也作為非物質文化遺產受到了國家的高度重視。經國務院批準,2006年5月20日,土家族擺手舞被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。