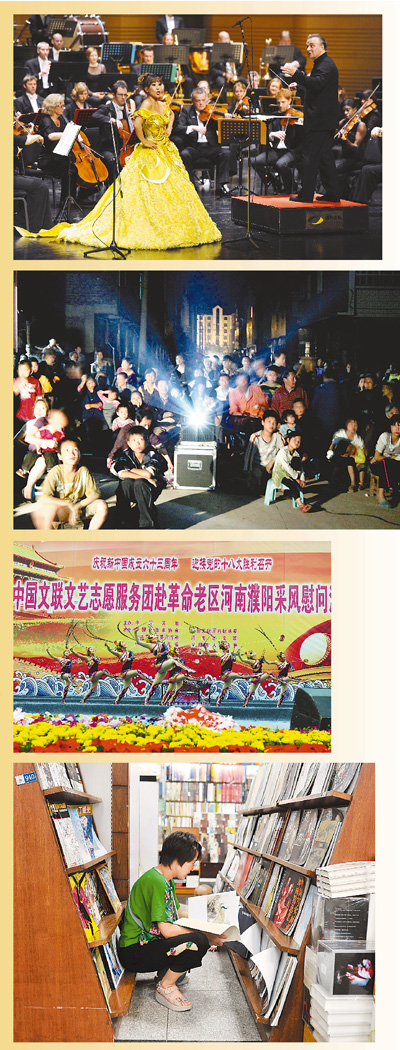

圖片從上至下依次為:文化部主辦的北京國際音樂節開幕式劇照。[資料圖片]

四川省華鎣市在農村開展紅色經典電影放映活動。邱海鷹攝]

中國文聯文藝志愿服務團赴革命老區演出。資料圖片

讀者在北京三聯書店內讀書。麥田攝

進一步解放文化藝術生產力

文化部部長 蔡武

十年來,我們走過了一條不平凡的文化改革發展道路,這是一個在改革創新中發展繁榮,在發展繁榮中改革創新的過程。在此過程中,我們積累了非常寶貴的經驗。一是必須堅持改革開放。十六大以來,我們堅定不移地推進文化體制改革,努力破除阻礙文化發展的體制機制的積弊,進一步解放和發展了文化藝術生產力。我們積極應對全球化的挑戰,堅持開放包容,全方位多層次寬領域地推動中華文化“走出去”,學習借鑒世界優秀文明成果,不斷增進世界人民對中國的了解,大力增強中華文化的影響力和感召力。二是必須堅持公益性文化事業和經營性文化產業兩輪驅動。十六大以來,我們進一步認識文化的雙重屬性、雙重功能,提出了“雙輪驅動”的發展思路,為新世紀新階段文化改革發展找到了現實的路徑。我們堅持政府主導,按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,努力構建覆蓋全社會的均等化的公共文化服務體系;充分發揮市場在資源配置中的積極作用,不斷加強引導,完善政策,大力發展文化產業,取得顯著效果。三是必須堅持圍繞中心服務大局。十六大以來,我們緊密圍繞全面建設小康社會的總體布局,積極推動文化建設與政治、經濟、社會建設協調發展;始終圍繞社會主義核心價值體系建設這個根本任務,大力唱響時代主旋律,弘揚優秀傳統文化;緊緊抓住轉變經濟發展方式關鍵時期的中心任務,大力發展文化產業;緊緊把握不同時期的社會形勢,積極發揮文化愉悅心靈、提振信心、緩解矛盾、構建和諧社會方面的獨特作用。實踐證明,只有牢固樹立大局意識,緊密圍繞中央的總體部署開展工作,才能夠充分發揮文化建設應有的作用。

堅持創新驅動 多出精品力作

國家廣播電影電視總局黨組書記、局長 蔡赴朝

黨的十六大以來,廣播影視改革發展進入快車道,輿論引導、藝術創作、傳輸覆蓋、技術和業務創新的能力大幅提升,整體實力和競爭力、影響力顯著增強。我們深深感到:

一是堅持導向為魂,始終牢牢把握正確的輿論導向,著力鞏固壯大主流思想文化陣地。二是堅持公益優先,始終把社會效益放在首位,大力實施村村通、戶戶通等重點惠民工程,實現和保障人民群眾的基本文化權益。三是堅持品質至上,始終把多出優秀精品作為重中之重,推動影視產品由數量規模增長為主向質量效益提高為主轉變。四是堅持創新驅動,始終緊跟時代進步和發展趨勢,創新觀念、創新業務、創新技術、創新制度,不斷增強發展的生機和活力。五是堅持嚴格管理,依法依規褒優罰劣,確保影視文化健康發展。這幾條既是過去的經驗總結,也是我們今后要繼續堅持和發揚的。

發展主陣地 當好主力軍

新聞出版總署黨組書記、署長 柳斌杰

黨的十六大以來,面對全球復雜的經濟形勢和思想文化領域的激烈競爭,適應人民群眾日益增長的精神文化新需求和高新技術給出版媒體帶來的深刻變革,新聞出版工作始終堅持高舉旗幟、圍繞大局、服務人民、改革創新,始終堅持創意、創造、創新,多出精品,筑牢文化之魂,發展思想文化主陣地;始終堅持改革、改組、改造,培育合格市場主體,解放文化生產力,當好文化改革發展主力軍;探索出了一條中國特色新聞出版業發展之路。經過10年攻堅,我國新聞出版業實現了跨越式發展,年產圖書、報紙的品種和總量居世界第一位,數字出版總量居世界第二位,印刷業總規模居世界第三位,我國出版產品已進入193個國家和地區,10多億冊圖書和大批音像電子、報刊出版物進入60多萬個行政村和社區,既滿足了社會大眾的文化需求,鞏固和擴大了思想文化主陣地,又促進了經濟社會發展。

在實踐中,我們深刻認識到,沒有文化體制改革就沒有新聞出版業的大發展,沒有文化產業的支撐就沒有文化的大繁榮,這兩點必須堅定不移。黨的十八大將為新聞出版深化改革和加快發展方式轉變創造新的歷史機遇,我們全行業一定要不失時機、奮發有為,繼續堅守文化之魂,大力弘揚社會主義核心價值體系,鞏固思想文化主陣地;繼續高舉改革大旗,以“三改一加強”為重點,深化體制機制改革,當好改革創新的排頭兵;繼續堅持科學發展,加快轉變發展方式和文化技術融合,當好文化產業主力軍;繼續做到以人為本,千方百計提高新聞出版公共服務水平,保障人民基本文化權益,為建設社會主義文化強國而努力奮斗!

奮力開拓文藝事業新局面

中國文聯黨組書記、副主席 趙實

十年不懈奮斗,十年春華秋實。黨的十六大以來,在以胡錦濤同志為總書記的黨中央堅強領導下,我國文化體制改革取得了實質性突破,文化事業產業發展創造了歷史性輝煌成就,文化生產力不斷解放發展,文化創造力空前迸發,文化影響力日益增強,成功地探索出一條中國特色社會主義文化發展道路。廣大文藝工作者始終高舉中國特色社會主義的偉大旗幟,始終堅持社會主義核心價值體系引領,始終貫徹“二為”方向和“雙百”方針,始終堅持“三貼近”原則,與時代同進步,與祖國共命運,與人民心連心,以飽滿的創作激情和出色的藝術勞動,熱情謳歌全國億萬人民投身改革開放的偉大實踐,創作出一大批思想性藝術性觀賞性相統一的優秀作品,涌現出一大批德藝雙馨的文藝人才,進一步鞏固了文藝事業大團結大繁榮大發展的生動局面。

文藝是民族精神的火炬,是人民奮進的號角。黨的十八大即將勝利召開,站在新的歷史起點上展望未來,文化發展前景廣闊,文藝事業充滿生機。沐浴著文化體制改革的春風,肩負莊嚴使命的中國文藝將以高度的文化自覺和文化自信,堅定不移走中國特色社會主義文化發展道路,奮力開拓社會主義文藝事業新局面,為推動社會主義文化大發展大繁榮,建設社會主義文化強國,實現中華民族的偉大復興做出新的更大貢獻!

文學事業繁榮發展的里程碑

中國作協黨組書記、副主席 李冰

黨的十六大以來,在以胡錦濤同志為總書記的黨中央堅強領導下,我國社會主義文學事業出現了令人鼓舞的大繁榮大發展景象,文學創作成果豐碩,作家隊伍更加團結,文學影響力日益增強。在科學發展觀的引領下,廣大作家堅持“二為”方向和“雙百”方針,堅持以人民為中心的創作導向,堅持“三貼近”原則,書寫時代、謳歌人民、推動社會進步,創作了一大批無愧于時代、無愧于歷史、無愧于人民的優秀作品。十年來,有14部作品獲“茅盾文學獎”、91部作品獲“魯迅文學獎”、49部作品獲“全國優秀兒童文學獎”、90部作品和9位翻譯家獲“全國少數民族文學創作駿馬獎”。在黨和政府的關懷下,作家隊伍不斷壯大,特別是青年作家、基層作家、少數民族作家、網絡作家如雨后春筍不斷涌現,為文學事業增添了活力和后勁。深化文學體制機制改革,使文學生產力進一步解放,文學評獎的權威性和公信力得到增強,文學理論評論不斷活躍。中國作協及各團體會員努力為作家服務,在創作出版、深入生活、學習交流、宣傳推介等方面為作家提供切實的幫助,理直氣壯地維護作家權益。通過積極拓展對外文學交流的渠道、領域和途徑,中外文學交流打開了新的局面,舉辦了中美、中德、中法、中西、中意、中澳、中日韓等一系列文學論壇,組織中國作家參加法蘭克福、倫敦等國際書展,積極參與“中國圖書對外推廣計劃”,舉辦漢學家文學翻譯國際研討會,加快推動我國文學“走出去”,使國際文壇更多地了解中國作家及其作品,擴大了中華文學的知名度和影響力。

黨的十八大即將召開,我國文學事業面臨難得的發展繁榮黃金期。面向未來,我們要抓住戰略機遇,不辜負時代和人民的期望,堅定不移地走中國特色社會主義文學發展道路,努力開創我國文學事業的新局面,為推動社會主義文化大發展大繁榮,建設社會主義文化強國做出新的更大貢獻!

擴大文化消費的戰略意義

國家大劇院院長 陳平

文化消費的比重是衡量一個社會文明的表征,當我們的觀念還處在拿不著贈票就覺得沒面子時,當我們寧可把錢花在大吃大喝上卻舍不得花錢去買一本書、看一場電影、欣賞一場交響樂時,就談不上文化消費的增長,也說明我們的文明程度還有待提高。

高雅藝術也是文化消費的重要組成部分。欣賞高雅藝術,不僅需要經濟能力的提高,同時也要有欣賞的能力。所以高雅藝術的消費群體需要大量的去培養,因為這也關系到國民素質的提升。21世紀的今天,假如一個孩子,一個中學生,一個大學生,都還沒有機會進一次劇院,聽過一次歌劇或者交響樂,這對于他的人生來說是略有遺憾的。這些年國家每年投入巨大的財力進行藝術普及教育,比如國家大劇院每年也投入過千萬,進行超過1000場次的藝術普及教育,都是為了培養未來的文化消費群體,也是為了提高我們國家未來一代的國民素質。這個工作需要幾代人、幾十年甚至上百年來完成。

有一次在維也納看歌劇,我問身邊的一個老婆婆一個月進幾次劇場,她說:“我一個月看五場歌劇,這個習慣從年輕時就養成了。”因此我們講,培養一種文化習慣,它不是在大街上,舉一個大喇叭,一幫人圍過來的即興工程,而是一對一的滴灌工程,一棵苗一棵苗的,一個學生一個學生的培養,沒有藝術欣賞的習慣,談何消費?這幾年,世界著名的大指揮一來到國家大劇院,都夸大劇院觀眾的素質高。可以說通過這幾年的藝術普及和熏陶,中國觀眾已經有能力欣賞高雅藝術了。而且最讓指揮家震驚的是中國的觀眾95%都是黑頭發。你到國外去看看,聽音樂的看歌劇的,80%以上都是白頭發。這一點應該是我們中國市場最值得驕傲的地方。

這個現象的出現,跟政府對藝術的大量投入、和我們在基礎教育階段的素質教育密不可分,當然也和各大劇院采取的低票價惠民政策分不開。看起來1000元的票價賣出400張票和400元的票價賣出1000張票,是一樣的,但上座率是有區別的,接受藝術普及的觀眾人數是不一樣的。國家大劇院500元以下的票占到所有票房的2/3。比如北京中山音樂堂的“打開音樂之門”系列演出,也在于普及藝術,每張票不超過100元。

中國目前的文化消費只有1萬億,專家認為還有3萬億的缺口,因此擴大文化消費具有重要的戰略意義。這些年政府加大了對公共文化服務的投入,免費看演出看展覽的機會越來越多,這本身也促進了國民素質的提高,有助于國民文化消費習慣的養成。很多送戲送電影下基層的活動也是潤物無聲,也許聽完一場免費的音樂會,他自己就有了興趣去買票聽一場音樂會。

大劇院剛建成的時候,北京的一些劇場說這下我們可完了,演藝市場會被大劇院壟斷了。但現在再看,北京演出市場的蛋糕比過去大了一倍,每個劇場通過差異化競爭都找到了自己的定位,各有各的消費群體。這就如同一個海洋生態,不是說有了鯊魚,其他魚類就都沒了,在海洋的不同深度生存著不同的生物物種。人民生活富裕了,文化需求自然就會產生。國家經濟發展,文化建設也自然就提上了日程。雖然現在我們的市場還處在一個初級的階段,文化消費的潛力也沒有得到充分的挖掘,但這恰恰是希望之所在。