魯王與朱舜水敕書真跡在日發現

2013年9月2日下午,由中國大陸和臺灣,以及日本三地學者組成的“德川博物館儒學關系史料調查團”,于地處茨城縣水戶市的德川博物館內,發現南明監國魯王朱以海寫給朱舜水的敕書真跡。此幅敕書的原文雖已附載于1982年朱謙之編校的《朱舜水集》之《安南供役紀事》后,但對其真實性,學術界歷來有所懷疑。

清順治二年(1645年),清兵攻克杭州后,時在家中居喪的刑部員外郎錢肅樂與寧波的六位秀才一道組織數萬民眾起兵抗清。又派鄞縣舉人張煌言奔赴臺州請魯王朱以海前來監國,在紹興建立臨時政權,并與兵部尚書張國維率軍扼守錢塘江東岸,不但將清軍的攻勢遏制了一年,還曾多次組織反攻浙西的戰役。順治八年,魯王逃至廈門投靠鄭成功。康熙元年(1662年)朱以海死于金門。清修《明史》,誣陷鄭成功把魯王沉于海。1959年8月22日,當地國民黨駐軍在古崗湖西側的梁山下炸山采石,無意間發現魯王真冢,內有“皇明監國魯王壙志”一方。當年冬季,蔣介石巡視金門,指示在太武山腳下小徑村村郊重建新墓。1960年12月,蔣經國撰《重建明監國魯王墓碑記》,由孔子第77代嫡長孫孔德成親書,蔣介石、陳誠、于右任、俞大維、彭孟緝題聯。

朱舜水對魯王監國政權懷有特殊的信賴,史稱其“切齒清兵,竭誠魯王”(藤原信篤《舜水先生畫像贊》)。他不僅任官于閩浙的魯王政權,而且還為其出謀劃策,以示效忠。

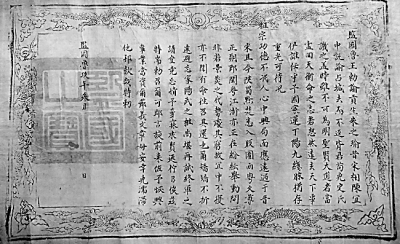

這次被重新發現的《監國魯王敕書》真跡,長44.8厘米,寬27.8厘米,字體為明代流行之楷書,材料為綾布,有“監國之寶”朱印,中間有明顯折疊痕跡。整幅敕書被表裝在一個長3.5米的橫軸上,可能是朱舜水去世后,光圀為珍藏此文物而特地裱裝。敕書原被放在一個日本式的紅色漆器盒內,盒蓋背面有一段用毛筆書寫的介紹舜水與魯王、舜水與光圀關系的文字,但未署名,落款為明治四年(1872年)。德川博物館館長德川真木介紹說,可能是水戶藩第13代當主德川圀順所記。據李大釗發表于1913年4月1日的《朱舜水之海天鴻爪》一文介紹,此幅敕書真跡曾于1912年6月2日在東京大學圖書館舉辦的“朱舜水永住日本250年紀念大典”之“朱舜水遺物展覽會”上展出過。而當時紀念活動的實行委員長就是后來設立財團法人水府明德會及德川博物館的德川圀順。這以后整整100年,再未向世人展示過此物,也無人提及過此文獻,使之一直沉睡在彰考館庫房內,逐漸被人遺忘。此次重新面世,可以說是繼上世紀50年代臺灣金門發現監國魯王墓后的又一新的重要發現。

初步考析,此幅敕書真跡的史料價值與現實意義大致有以下幾點:一是證明朱舜水所說的朱以海征召其回國抗清的敕書確實存在;二是證明如朱舜水弟子安積覺所言,其師生前形影不離、亦不輕易示人的寶物的確是此幅敕書;三是因朱舜水、朱以海、鄭成功間的關系而把海峽兩岸的血脈聯系得更加緊密;四是為中日兩國的文化緣分增添了又一件實物;五是因敕書明確記載朱舜水當時在占城(今越南南部),從而為中越關系史增加了更多想象空間;六是朱以海的文物存世極少,本幅敕書可能是魯王唯一存世的墨跡;七是經比較后發現,收于《朱舜水集》中的《監國魯王敕》與此幅真跡有三字不同。(作者單位:浙江歷史文化研究中心)

(編輯:高晴)