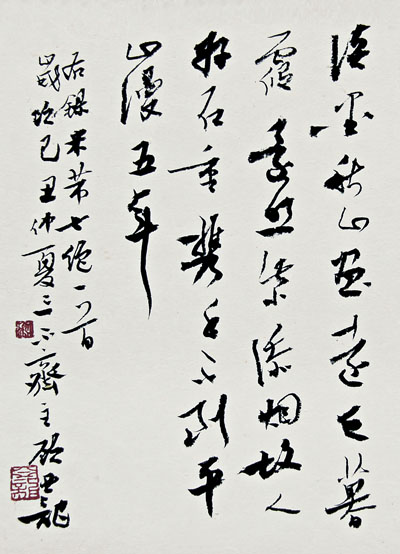

米芾詩冊 顧亞龍

首屆全國大學生書法比賽、山東省第一屆青年書法比賽、河南國際書法展、全國第二屆中青年書法篆刻展、全國電視書法大賽二等獎……在改革開放后的30年時間里,總有一個名字活躍在國內各大重要書法展覽活動中——顧亞龍,中國書協理事、山東省書協主席、全國中青年德藝雙馨文藝工作者。對于書法,他從不認為它只與“古老”、“傳統”等名詞畫等號;對于書法創作,他在藝術道路上始終追求其內在蘊含的時代精神,這種時代精神的先鋒意味,在他看來,是深藏于創作者心中的東西。

記者:您此次榮膺“全國中青年德藝雙馨文藝工作者”稱號,有什么感想?

顧亞龍:我能以一名書法家和書法工作者的身份,獲此殊榮,深感榮幸。這是黨和政府對藝術家和藝術工作者努力創作、辛勤工作的高度肯定,所以這不單單是我個人的榮譽。我獲此殊榮后,山東省委宣傳部特地向我個人和我所在的山東省文聯發出了賀信,山東省委、省政府主要領導親自批示,十分重視。山東省文聯向全省文藝工作者發出學習號召。這些榮譽使我既感激組織的信賴,又感受到進一步做好工作、搞好創作的壓力。

記者:請您談談您的學書經歷?

顧亞龍:我最早接觸、學習書法,是受到我家庭的影響。我學習書法的時候,得到字帖很難。凡是當時能找到的法帖,都狠下苦功。實在買不到的字帖,就借來雙鉤填墨。我現在還保存著當時雙鉤填墨的一本《曹全碑》,不仔細分辨,幾疑為原拓。當時學書是整個生活的全部,連上世紀80年代初極少有人注重臨寫的草書《書譜》,我也找來仔細揣摩。當時我已經在寧夏上大學,銀川寫字出名的人不多,我常常向吳善璋先生請教,頗得切磋琢磨之益。

記者:您認為人生閱歷與書法藝術有什么關系?

顧亞龍:法國藝術哲學家丹納認為:藝術家的藝術個性,與地理環境有很大關系。我出生于湖南、長養于廣東、學成于寧夏、游宦于山東,是鄭板橋所說的“東南西北之人”。奇幻瑰麗的楚文化,多予人敏銳細膩的藝術天賦;浩瀚西北的大漠孤煙,使人胸襟豁達、眼界開闊;齊魯大地的儒家文化,崇尚敦厚溫雅的人生品格。這些元素在我的血液里沉淀化合,左右著我的藝術取向。我常常想:鐵馬秋風和杏花春雨,奮發揚厲和細膩內斂,看似是一對矛盾,其實并不是截然對立、不可兼容的。恰恰相反,這正是藝術豐富內涵的表現元素。

記者:您現在在書法方面有什么追求?

顧亞龍:熟悉我的朋友常說,我的字到40歲左右風格一變。這是因為閱歷、趣味、技術都發生了改變。40歲之后,我對宋四家里黃庭堅的字特加愛賞。黃庭堅大字筆陣森嚴,氣象沉雄;小字行草書古雅深美,書卷氣濃,遠出其他三家之上。但我學習黃庭堅,并非僅僅從表皮上沾染些長槍大戟和顫筆,而是從用筆、字勢上借鑒,不謀皮相,力求古韻。隨著藝術閱歷的積累豐富,我在楷書上的取則也發生了變化。最近的10余年,我很喜歡初唐的虞世南。虞世南的楷書,粗看似乎平平無奇,實則深美閎約、包羅萬象。

書法家貴在有自己的“語言”,這是形成書家獨特風格的基本要素。當然,這種語言應該以“雅言”為基礎,在大量臨摹經典藝術語言的基礎上,形成自己的風格。這里面至少包含了兩個有邏輯順序的階段:首先要學習經典藝術家“說話”;在此基礎上還要有自己的特色,不能僅停留在“模仿秀”的層面上。當下書法發展之可憂者,在于“模仿秀”多,而能別自樹立者少。我這些年立足作“減法”,追求刪繁就簡后的純粹雅正,在這個基礎上確立屬于我自己的書法藝術語言。

書家風格多端,司空表圣“二十四品”猶難概括。我以“雅”為書法美的極則。黃山谷云:百病皆可醫,唯俗不可醫。然“雅”不可求,求之愈切,去之愈遠。

記者:您如何看待書法藝術的創新?

顧亞龍:十幾年前,著名作家張煒寫了一篇《源于文心》,他說:“無論是書畫還是其他藝術品類,我們已經看到了太多的‘新’。以‘新’為是,惟‘新’是求,造成了一種極為淺薄可笑的風氣。實際上‘新’中所包含的往往會是最陳舊不堪的東西;即便是真正的新,也不一定就是好的,這是一個常識。而在許多人那里,對于新的追逐可以急切到放棄品格、丟掉操守的地步,更可以全然不顧基本功的訓練。我們從藝術史上不難體味:所有的藝術門類,其所以成立的一個原因,很大的程度上正是依賴于對一種傳統的維護。失去了它的傳統,即失去了這門藝術。因此從這個意義上講,每個時期最好的藝術家,往往都是一些感時命筆的恪守者,而絕不會是一些無根無柢的狂躁客。”我對這個問題的看法,基本與他這篇文章的看法相同。

記者:您如何看待書法在您生命中的意義?

顧亞龍:熊秉明先生說:書法是中國文化核心的核心。此生能以筆墨體味中國文化,幸莫大焉。書法家不但用筆墨表現“美”,也用筆墨體味“道”。這是一個人格自我修正、自我完善的過程。我把人生當作一件大作品來完成。與其說書法藝術是表現人、實現人、完善人的手段,不如說我們更應該將人的一生當成一件最大的藝術作品去對待,去創作。

(編輯:曉婧)