金越:我珍視這份沉甸甸的榮譽

就在金越接收記者采訪的前一分鐘,還在與央視科教頻道《讀書》欄目的負責人商談改版事宜,在記者十多分鐘的旁聽中,金越對改版的想法具體到了某一本書目的推介,仔細、到位。他見到記者的第一句話卻是:“咱們抓緊時間!”這位傳說之中快人快語、干練高效的大導演形象立刻顯露無疑。而他面對工作時的熱情如火,和面對有機會向媒體“表功”的淡然,這兩種態度形成了強烈的反差。這就是第三屆全國中青年德藝雙馨文藝工作者稱號的獲得者、曾經四次擔任央視春節聯歡晚會總導演,現任中央電視臺科教頻道總監金越,給筆者的第一印象。在金越看來,他所做的事都是工作的一部分,“是應當應該的”,“如果說有時候會引起人們的關注是因為你恰好在那個位置上,做了那樣的事。是黨和人民給了我機會給了我信任,讓我有了這個平臺施展自己的那些想法。身為一名共產黨員,就要終其一生為黨的這份事業奮斗。”金越說:“德藝雙馨稱號最令我感到神圣、榮耀的地方,就是它肯定了我在為德為藝上的成績。我珍視、看重這份榮譽!”

看看金越的履歷,不得不為他至今仍然堅持務實的工作作風、低調的為人處世感到驚嘆——金越1985年到中央電視臺文藝部工作,曾參與創辦《綜藝大觀》《挑戰主持人》《文化訪談錄》等欄目。曾擔任中央電視臺文藝中心文藝部大型節目組制片人、《挑戰主持人》欄目制片人。從事電視工作以來,22次獲得中國電視“星光獎”,其中3次獲得“星光獎”最佳導演獎,還獲得過中國電視金鷹獎優秀節目獎和最佳導演獎,是中國百佳電視藝術工作者。踏踏實實,不事張揚,甘于淡泊,成果顯著,這就是在文化綜藝節目數十年辛勤耕耘的他,為人們所肯定的原因。

小板房里的大綜藝

《綜藝大觀》欄目組是金越工作過十年的地方,這十年是奮斗的十年,積累的十年,這為他日后導演大型綜藝晚會奠定了堅實的基礎。金越回憶說,我剛到中央電視臺時,文藝部還是一排小板房,像現在的工棚似的,雖然條件艱苦,卻充滿樂趣。中國電視文藝金牌欄目《綜藝大觀》也是在這個小板房里起源的。

金越所在的文藝部綜合節目組最早有個欄目叫《周末文藝》,當時為了給這個欄目做一個片頭,費盡了心思。為了實現在一個畫面里展示多個畫面,金越就一遍一遍的把片頭拼出來。他說:“我是用橡皮泥捏的周末文藝幾個字,我記得最終做成的像魔方一樣的感覺。那時候用的ADO設備,技術條件很有限,想做點花樣出來還挺難的,但這個過程是有趣的。”那時節目組的每個人都在努力,用自己的智慧創作每一個節目的編排。《綜藝大觀》最初的設想也是這樣,在大家的靈感碰撞下形成的。“節目組的很多優秀導演,蘇峰、郎昆等等,都曾一起并肩作戰。”他們后來都成為中央電視臺的骨干力量。“對于《綜藝大觀》,最初的想法是電視雜志類的節目,當時電視行業里沒有很強調欄目的綜藝屬性。這樣的特點在《綜藝大觀》的開始幾期比較明顯。隨著電視文藝的發展,才逐漸調整成綜藝娛樂的節目形式。”在上世紀90年代,所謂的電視綜藝時代,《綜藝大觀》是個很名牌的欄目,它不僅僅在中國,在海外及世界華人地區都有著廣泛的影響。雖然因各種原因已退出電視文藝舞臺,但并不能忽視它在為中國電視文藝節目創作上培養眾多人才所作出的貢獻。正是基于一種充分發揮導演主觀創造力的基礎,成就了《綜藝大觀》,也成就了為之付出努力的導演們。金越說,“在這段時間,我們每個導演的智慧都得到了很大程度的發揮和施展。之后《綜藝大觀》的很多手法也被用于春節聯歡晚會。縱觀目前的春節晚會,凡是當過《綜藝大觀》的導演,排出來的節目,綜合的感覺就會很好。”

“每一個成功的人身上必定有別人的心血。”至少金越是這樣看到自己所走過的路。他說:“綜藝大觀的導演,都要感謝時任中央電視臺文藝部主任的鄒友開,是他手把手地指導我們直播了那么多年。看彩排、提意見,每期都到現場,一跟就是那么多年,可以說是不遺余力。我們這一代人就是這么成長起來的。我相信任何時候都有這樣的人,而我也力求做這樣的人。”

“我迷戀那種從無到有的滿足”

作為電視導演,需要把文本讀透,解析內涵,并融匯自己的構思,運用電視文藝的各種形式,轉化為視聽語言、視覺藝術。這樣一份創作型的工作,不僅需要有整體的協調能力,調動創作人員發揮各自獨特的藝術優勢,更要求自身具有獨特的藝術創造和鮮明的美學風格。這是一個高標準。對導演也是一個挑戰。因條件所限,在一定意義上講電視文藝導演的工作是從無到有,對于這種挑戰,金越充滿了激情,他如數家珍般地回憶著自己做的節目:“當你看到想法最終變成實實在在的東西呈現出來的時候,就會獲得最大意義上的滿足感,而這種滿足感也會同時影響到你的團隊和你身邊所有的人。當大家看到那個真實的東西之后,所煥發出的創造力比一個人的力量大多了。”“記得1994年做一臺晚會,用三塊屏幕拼成了一個長條屏幕。在這上面用三臺機器跑圖像,需要錯點播出,才能把圖像跑起來,在當時那種技術手段下是幾乎無法實現的,最終我們成功了,劇組的技術員都很吃驚,所有創作人員都在歡呼。那種滿足和愉悅是大家共同創造才會有的。也為日后工作提供了很大的幫助。”

2000年前后,綜藝節目逐漸陷入發展瓶頸,游戲節目開始盛行。央視的主持人大賽也在那個時候初創,不過以主持人為主體的文藝節目還沒有做過,金越就承擔了這個任務,成為《挑戰主持人》欄目的制片人。全國甚至國際上都沒有一檔類似的節目可以參照,這是最初設置遇到的最大難題。金越為了制定合理、科學的競賽制度,請到了導演、主持人、文學創作人員、社會學專家、財經學專家甚至包括律師等方方面面的人,成立了策劃組,最終制定了周賽、月賽、年賽。現在家喻戶曉的欄目《星光大道》COPY的就是《挑戰主持人》原創的賽制。金越說,我們當時的出發點是,引導、改變當時電視主持人的一種話語方式。這個節目做了十年,有兩千位選手經過《挑戰主持人》的鍛煉,他們分散在全國幾乎所有省級臺以及很大一部分市級臺,像種子一樣播撒在電視藝術的最前沿。他們在《挑戰主持人》的舞臺上接受的新觀念,之后很快在工作中得以應用,脫穎而出,個性也得到了特別好的發揮。比如浙江衛視的左巖,“5·12”大地震中痛失親人還堅持在現場報道的寧遠,央視二套的高博,三套的李思思,鳳凰衛視的尉遲琳嘉等等。

2011年年初,金越正式調入科教頻道擔任總監。他在原有的欄目上做了全新的包裝和改版,如《健康之路》《探索·發現》,還把原有幾分鐘的節目《子午書簡》改為有半個小時容量的《讀書》,從前央視的名牌欄目《夕陽紅》也在科教頻道分日常版和周末版全新亮相。對于金越來說,這又是一次全新的開始,“經過了10年的積累科教頻道有一大批優秀的人才,而這個頻道所做的事情對于整個民族的道德文化建設會起到很大作用,是個非常好的平臺,發展空間非常巨大。”采訪中,金越對科、教、文、衛四個方面下設的眾多欄目做了深入的闡釋,一談到欄目的建設和創新,總是滔滔不絕。他說:“對于這個頻道建設我信心百倍。我們可以和先人對話,了解他們的智慧,還可以觀看現實生活中感動我們的人和事,這些都是這個頻道能帶給我們的。”他強烈推薦記者收看《讀書》這檔節目。“你一定會喜歡!”“這是個很好的欄目,用不了多久它會對整個出版業有非常巨大的影響。《健康之路》也正在改版,其權威性依靠于整個衛生系統。”“你最近看《探索·發現》了嗎?”金越反問。“我們策劃了叫《手藝》的節目,播的都是你聞所未聞的手藝。”說著,他隨手拿起桌子上的紫砂壺,饒有興致地說:“像這個壺嘴很細小的地方破損了,民間的老藝人都可以把它修補如新,這叫‘鋦瓷’。特別有意思!”談到這里,金越無不沉浸在收獲的喜悅之中。

生活是取之不盡的源泉

央視春節聯歡晚會如何出新?如何解決眾口難調?這似乎是每位央視春晚導演都要面對的記者提問。對此金越回答:“如果希望央視春晚在技術手段和表現形式上有大的變化和跳躍,這不可能。”他說,“出新的是情感,我們想的是如何通過綜藝晚會這樣一種方式表達不同的情感。情感是新的,生活是新的,所以貼近生活、貼近現實、貼近群眾是創作者取之不盡用之不竭的源泉。唯有真正用這個手段反映生活、洞察生活,才能夠出新。”在春晚的語言類節目中,1994年的《打撲克》,1995年的《有事您說話》,2001年的《賣拐》等等一時之間成為老百姓茶余飯后的話題,尤其是小品《賣拐》中的臺詞“忽悠”更是成為時下的流行語。他說:“只有展現了真實的生活,就會贏得老百姓。”由金越擔任總導演的2010年春晚中,趙本山的作品《捐助》實際上也是深刻地揭示了一個社會問題——承諾。

在2007年的春晚節目選擇上,金越不顧大家的反對,堅持用了一個武術節目《行云流水》,最后的反響卻出奇的好。這是一個融合太極和舞蹈節目,表演者基本都是武術冠軍,把武術輕盈飄逸柔靜內斂的一面展示了出來。金越堅持的觀點是:“太極應該是全中國人不需要任何解釋就能理解的東西,只有中國人能理解陰和陽,只有中國人才能理解太極里面蘊含的勁道。所以我覺得這個事老百姓接受起來沒有障礙。關鍵在于是否能找到撥動老百姓心中的那根弦。”2010年的虎年春晚,小虎隊再一次相聚在舞臺,臺下的觀眾熱淚盈眶、興奮不已,也源于金越開門辦春晚的理念。

生活中,有很多東西可以帶來靈感,重要的是你是否去觀察與尋找。“其實在創作中的很多感覺都來自于日常當中學習和了解,有些東西就在那,等著你去發現、聯想、放大,如此人才會豐富。”在金越每一次的創作中,幾乎都能得到觀眾的共鳴。曾經有觀眾對他說,“我只要看一個節目,不用看署名,就能區分出是不是你做的。”觀眾帶給金越的感動是無處不在的,也正因如此,他才會在每一臺晚會中,堅持觀眾至上,用每一個節目帶給觀眾快樂。

(作者為《中國藝術報》記者)

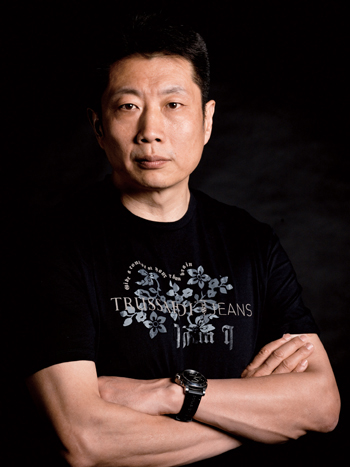

金 越

男,漢族,1958年9月生,中共黨員,中央電視臺科教頻道總監,高級編輯。

參與創辦并執導中央電視臺《綜藝大觀》《挑戰主持人》《文化訪談錄》等電視欄目,執導多次大型文藝晚會,四次擔任中央電視臺春節聯歡晚會總導演,主導創作了《打撲克》《如此包裝》《賣拐》等優秀戲劇小品,推出了一系列優秀歌舞和雜技魔術作品。發表《淺議實現中國電視價值突圍的新思路》等學術論文十余篇。個人和作品曾獲中國電視金鷹獎優秀節目獎、最佳導演獎,二十余次獲中國電視文藝“星光獎”,其中三次獲“星光獎”最佳導演獎等。

積極探索電視文藝的表現形式,尋找綜藝節目的創作規律,培養和推出了一批優秀主持人。被評為中國電視藝術家協會“全國百佳電視藝術工作者”等。

(編輯:歐陽文奇)