話劇演員何冰:真正意義上的成功不存在(圖)

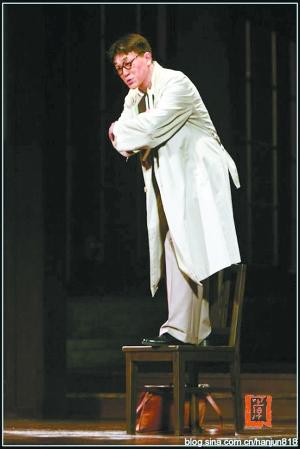

《喜劇的憂傷》

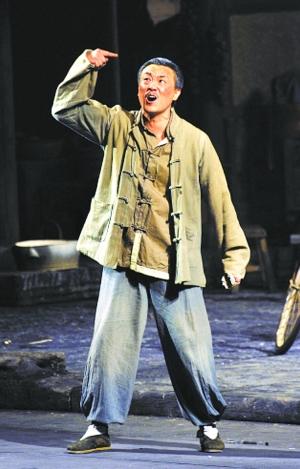

《窩頭會館》

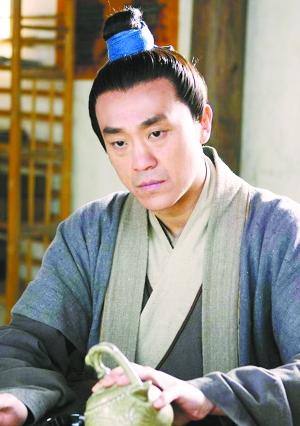

《大宋提刑官》

今年,由陳道明和何冰兩個人演出的話劇《喜劇的憂傷》成了這一年戲劇界最熱話題,18場演出,16200張票提前十天售罄,437萬元票房,刷新了人藝60年的票房記錄,觀眾、明星、媒體幾乎一邊倒地叫好。而何冰把其中那個為了生存、為了劇團拼命掙扎的小編劇演繹得那么細膩又淋漓盡致。

2011年10月9日,在國家大劇院的藝術資料中心,面對觀眾和他的諸多粉絲對《喜劇的憂傷》的關注,他說道哥真棒,30年不演話劇,但在很短的時間內克服了心理障礙,他的實力和努力讓他在臺上產生了了不起的化學反應;他表揚年輕的導演徐昂,說這個熱愛戲劇懂戲的人,把一個久經考驗的國外劇本最好地本土化了。

好劇本、好導演、好搭檔,這個戲會有這樣的效果不足為奇。他幾乎沒有談到自己在這個戲里的貢獻。當然也無需多說,他的東西在那兒了,都看得見。就像著名編劇劉恒曾經說的:“何冰,你要說他是人藝一根臺柱子,恐怕沒人說他不是。他已然戳在那兒,生了根兒了,誰也推不倒他了。”

而當被問及演過的哪個角色屬于本色演出時,他答:每個角色都是本色演出。因為演出中創作者是自己,創作材料是自己,創作的結果還是自己,你不太可能變成另外的人,不同的只是把自己某一方面的性情感悟放大了強調出來而已。

何冰,北京人,1991年畢業于中央戲劇學院表演系,北京人民藝術劇院演員,曾獲第十六屆戲劇梅花獎,并于2004年二度榮獲梅花獎。主要話劇作品:

2002年《狗兒爺涅槃》 飾蘇連玉;

2002年《萬家燈火》 飾趙家寶;

2003年《趙氏孤兒》飾程嬰;

2003年《北街南院》 飾楊子;

2005年《茶館》(第四次復排)飾劉麻子、小劉麻子;

2007年《刺客》 飾豫讓;

2009年《鳥人》(復排) 飾三爺;

2009年《窩頭會館》飾苑國鐘(苑大頭);

2011年8月,他和陳道明主演的《喜劇的憂傷》,打破了人藝60年的票房記錄。

何冰不僅活躍在話劇舞臺上,更在電視熒幕上被老百姓所熟知。《大宋提刑官》后,他又在《敵后武工隊》、《拯救愛》、《春秋祭》、《青春四十》、《老爸的愛情》等熱播電視劇中飾演主要角色。

準演員

1987年初夏的一個下午,高三生何冰逃了課,騎著他的自行車出了趟遠門。雖然從學校到東棉花胡同并不是真的有多遠,但對于這個從來都規規矩矩在學校和家之間兩點一線的學生來說,說出遠門似乎更增加了慎重的色彩——他要去辦件人生中的大事。

馬上就要高三畢業了,在那個年代,家里的孩子能否考上大學關系到一個家庭的榮譽。他心里明鏡兒似的,以自己的成績,要考上大學,兩個字——沒戲!但家里并不確切了解他的真實情況,那份期望讓他壓力山大。

怎么辦?怎么辦?怎么辦?有一段日子了,他老在心里琢磨出路。這期間他打聽到北京電影學院招生對文化課成績要求不算很高,這對他來說可是利好,除此更重要的是,考了電影學院就可以學表演,當演員。要知道這可是他小男孩時就有的夢想。他不清楚自己的這想法從哪來的,若干年后,他理解那種向往像是一種召喚,是這個職業對他的召喚,更確切地說是演員這個職業絢麗的光環吸引了他,好像看見列隊走過天安門的士兵,那種颯爽的英姿吸引孩子有當兵的夢想一樣吧。

考電影學院的想法未及落實,利空消息來了——電影學院表演系要長得好看的孩子。他回家,對著鏡子擺了多種自己認為很酷的動作后泄氣了——無論怎樣抬頭挺胸立眉瞪眼,他離好看的標準都還遠。

又得到消息,還有個叫中央戲劇學院的學校,它的表演系對文化課成績和長相都有商量。拿到招生簡章,看見要考內容:朗誦、舞蹈或者武術、小品、唱歌,他有譜了。在學校里雖然文化課不怎么樣,但文體方面他還是相當有實力的,況且他還有不少時間可以準備.他對自己說我得考,我必須得考,我必須得考上。

那一天,他來到東棉花胡同,就是要來填中戲的報名表的。填完報名表的他,站在中戲門口向里張望,在初夏薄薄的陽光里,兩個漂亮的女生從他眼前飄然而過,盈盈語聲如環佩叮咚。他并不知眼前這二位喚作鞏俐和伍宇娟,但中戲女學生的美好情致打動了他,那一刻這個少年的胸膛里鼓蕩著幻想和渴望:有一天我成了這兒的學生……

隨后的日子像是夢幻。考試了,發榜了,下了課他蹬著自行車去東棉花胡同看榜,兩腿是軟的,心跳得像鼓。在貼滿墻的大榜上他看見了自己的名字——何冰,中央戲劇學院87表演班學生——何冰。因為是北京人藝與高校聯合辦的班,所以這個班也叫中戲人藝班,也就是說,他不但上了大學,而且基本解決了工作,以后他將成為人藝的一名演員。

只一步,他扎扎實實擁抱到了自己的夢想。

龍套

1991年,人藝給了何冰一個飯碗,飯碗里是每月99元的薪水。

捧著這個碗,初出校門的何冰看見了鮮花掌聲榮譽以及諸如此類的美好的東西,這些讓他熱血沸騰地以為大展宏圖時候到了,自己可是中央戲劇學院的高材生呢。

過了很久他才明白,這個飯碗只表示他是人藝的一名演員了。是的,舞臺就在那里,你可以說它屬于你了,可并不意味這舞臺的中心你能夠站上去。“進了人藝,歇菜了。基本沒什么事干,每天戳大槍,就是拿著那桿大槍在臺上戳它十幾分鐘。演個紅衛兵,上臺去摁個什么人下來了。有有臺詞的,就那個《李白》里,上臺去喊一聲‘報,誰誰誰來了’,得了,沒你事兒了,就這樣吧。”

沒有戲演,單靠著99元的工資,一個大小伙子連飯都吃不飽,吃了上頓沒下頓的窘況伴隨著他。同班的同學,陳小藝、江珊、徐帆、胡軍等在那時已是星光熠熠,他卻在為怎么養活自己而發愁。失落、憤懣甚至頹廢的他常常過著黑白顛倒的日子:“渾渾噩噩,白天當晚上過,通常一覺睡到下午4點,起來就暈乎乎奔著劇場演出去了,完全指著后臺那個熱水澡蘇醒過來,沏碗劣等茶,抽支劣質煙,跟大伙兒山南海北地聊一通,然后臺上晃一下站一下,這一天的工作就算干完了。晚上回宿舍看電視小說什么的,要不就胡思亂想到凌晨四五點。”

不知道明天在哪里,不知道未來是什么樣,明星夢早就不再做,生存下去,讓這個職業接納自己,別丟了飯碗才是他的要務。

也去北影廠新影廠的招待所敲過攝制組的門,敲開了,毛遂自薦:自己哪兒畢業的,在哪兒工作,希望有機會演點什么。然而,是完全的失望。人家客氣地讓他回去等電話,哪有什么等頭,對方根本都沒要他的電話號碼。

“跪在門口等祖師爺賞飯”的日子不好過,可也得熬著,不干這個干什么呀。

好的是近水樓臺,可以免費看戲,反正時間多得很。《天下第一樓》、《狗兒爺涅槃》、《茶館》,有位置坐在臺下看,沒位置在側幕條邊站著伸著脖子看。于是之、林連昆、藍天野……那些個大師的表演吸引著他。一場連著一場看下去,有時覺得癡狂血熱,恨不能自己也在他們中間,有時又覺得自卑,懷疑自己是否有站到舞臺上的資格。

1993年,他等到了一個小角色,在林兆華導演的話劇《鳥人》中扮演“黃毛”,還是龍套,可好歹有了7分鐘的戲演。他珍惜這7分鐘,努力展現自己,拿到了生平第一個獎——北京文藝調演優秀表演獎。

那一年,《鳥人》由林連昆主演,130場,何冰看林老師的表演看到傻。林連昆演的癡迷于鳥兒和京劇的固執老頭三爺,舉手投足都帶著對人生的慨嘆,對年華不再的悵然,在舞臺上表現之優雅,之從容,之美好,讓何冰永遠無法忘記。那時候他只贊嘆林連昆演得好,卻不知道為什么會那么好,也沒有真的看懂這部戲。

很多年后,他明白了:60歲的林老師是像珍視自己的生命一樣珍視每次演出,他的年齡和他對事業的追求,二者矛盾所帶來的內心困境讓他和三爺有了契合。而這個時候何冰也明白了自己:人生不可能一帆風順,坐冷板凳的這段日子并不是什么了不起的挫折,不是什么運氣好壞,那只是人生必須經歷的一段。正是那種生活的困頓和青年人向上的渴望的共同擠壓,才使他不斷積聚力量,才有可能去完成生命的蛻變。

大人物

“紅色官服黑色官帽,他嚴肅的一張臉,有為官者的理性與冷靜,他看向罪犯的冷眼,意味深長的笑,又顯出一個偵探的才情與睿智……”這是2005年,某觀眾對電視劇《大宋提刑官》中何冰主演的宋慈的評價。那一年,何冰第一次成為大型電視劇的主角,也是首次扮演一個“大人物”,很多觀眾藉此認識并喜歡上他。

當然在這之前,他已經有些年在熒屏上保持著適中的出鏡率了:《甲方乙方》里跑前跑后的梁子;《沒完沒了》中跟著傅彪蹭吃蹭喝的朋友;《空鏡子》里的翟志剛;《浪漫的事》中整天做著發財夢的吳德利;《我這一輩子》中極度自私的趙二。他出演的各路小人物已經頗深入人心,幾乎要被打上一個只能演小人物烙印。

其實并非他覺得小人物更容易演或者他更適合演小人物,“演戲是不能從技術上去把握角色的,不像開車一樣,技巧性很強。所有的角色都要從內心里去尋找感覺,所以沒有一個角色是容易演的。”只是那時候他沒得選,有戲演就不錯了,哪有他挑角色的份兒?

《大宋提刑官》是在找陳道明、陳寶國、張豐毅都沒成的情況下找了他。“在中國只有極少數演員可以自己挑選角色,大多數人只能在別人限定的框框內釋放自我。我剛一開始就被人為地認定在配角、小人物身上,所以那時候有了這個機會,也特賣力氣,想成功。”

何冰出演的宋慈這個角色雖說也有批評的聲音,但總的來說是成功的,他借此向一線男演員的行列邁進。

那以后,他的日子基本在攝制組里度過,一年恨不得有300天在拍戲。《大宋提刑官》在浙江橫店拍攝的時候,兒子剛剛出生14天。52集的戲,幾個月不能陪伴在妻兒身邊,甚至好幾次到了家附近,都只能過而不入。回來時孩子過了百日,長了好長一截。然后,兒子一頭一頭地長高,很多時候他沒有在身邊陪伴他,錯過了他的成長。成人不自在,自在不成人。他明白,有得到必然有失去。

電視劇演多了,熒屏上露臉也多了,他又琢磨出來了,真正意義上的成功其實不存在。“這行有自己的波浪,甩在浪尖上,不是也是;摔到谷底,是也不是;撂在岸邊,您就安心曬太陽吧。”成敗他不再想很多,對于他來說,他愛表演,他喜歡演戲,干這個能找得著自己個兒,所以只有這個事他是一根筋,單純地執著著。有人問他是更愛話劇還是更喜歡演影視劇,他說:“話劇是演員在規定時間內演給觀眾看,影視劇是按照導演事先設計出來的去表演。我熱愛表演,對我來說兩者只是形式不同,沒有尊卑之分。影視劇畢竟更商業一些,它有太多的限制,讓你演得委屈,不盡興。可它會帶給你豐衣足食的生活,這個話劇的舞臺給不了。”

于是乎,靠拍影視劇養家糊口,靠演話劇維護自己的追求。只是,他更愛的還是人藝的那個舞臺,甭管是演大人物還是小人物,那里是他的精神家園。

自己

10月9日下午,何冰來到國家大劇院參加他和觀眾的見面會,他沒做什么準備,打小就聊天這事兒他最在行了。《喜劇的憂傷》的導演徐昂說何冰有一種滲透在骨子里的幽默感。果然,他一開口就把臺下給逗樂了。此后一個小時,無論遞過來的是什么問題,他兵來將擋水來土掩,游刃有余。他有點貧,可卻很容易讓你感覺到他的真誠和實在,很多時候,他的話讓人笑完了還回想咂摸。

活動結束,他幾乎是在瞬間就被觀眾包圍,要簽字要合影。人群中他顯得小下去,眾人擠著他,使他簽字的胳膊都別扭地彎了起來。何冰、何冰、何冰……一本一本,一票一票他不斷在那些紙上寫著自己的名字,那一刻他有些恍惚和疑惑:這到底是在干什么呢?這有什么意義、有什么意思嗎?曾經他想過盡快出名,他也沒少做過明星的夢,可現在他都有了,又怎么樣了?又能怎么樣?

當然,這樣的恍惚也就是那么一會兒,他不可能也沒時間總這樣地去追問人生的意義。見面會結束,他要回家。兒子8歲了,小人兒已經知道看他演的戲了,雖然不知道他到底看懂了多少,但兒子能坐在那兒看兩個小時不上廁所,該笑的地方都笑了。兒子在長大,而自己在變老,他得多花點時間陪著他玩。書房里,他放上京劇的碟,跟著哼兩嗓子,看見兒子在邊上搖頭晃腦,他心里挺美:這小子沒準有點天賦。

晚上,他來到他待了二十年的人藝。人藝的后臺依然蛤蟆坑兒似的吵,他去了,跟一幫再熟悉不過的人一頓亂侃。聊到都好像有點筋疲力盡了,他上了臺,成了窩頭會館里的苑大頭。苑大頭的卑瑣、困頓,貧和厚道都在他身上。他不知道他的搭檔們來演戲前是個什么樣的狀況,是特開心地參加了聚會,還是特煩悶地與人吵了一架,但大幕拉開了,他們就在1948年了,他們是他的街坊鄰居親人,他們一起在社會最底層熬煎,愛—恨—生—死。他知道一會兒臺下的觀眾也會入戲,他們會在開心的時候笑,會在憋屈的時候嘆氣,甚至會在傷痛時三番五次地掉淚。在那兩個多小時,臺上13個人物哭哭笑笑,而1000多名觀眾被牽動著,成了一體,一起營造出一種虛幻的真實。

什么是戲,這舞臺上一切分明是真的,真實得甚至聞得見煙火的氣息;什么是角色,就是只有他自己,無論他穿著什么衣裳、說的什么臺詞,那內心是他何冰呀。過了四十歲,人生的很多問題已經在心里思考出了答案:“這輩子你是一個普通演員,這個已經注定了。今天你演這個劇收視率高點,明天你得了個獎,你也還是個一般人。你不是那種可以對表演事業做出很多貢獻的人,你不是卓別林。人生答案已經有了,剩下的就是如何完善人生,把自己的生活、家人、孩子拉扯著能過得挺好,心里很舒服,就行了。”

是了,他只去享受舞臺上的一切,他只去愛眼前這樣的日子,溫暖,親切、有情義。那種感覺就好像他還是小男孩的時候,樓上的姥姥招呼他:“過來過來,瞧瞧,這鼻涕都過了河了,還玩呢。”姥姥掏出大手絹擼掉他的鼻涕:“別淘了,一會兒,洗洗,樓上吃包子去,聽見沒……”

從前的日子再也不能回來,可人再追求什么,再奮斗到什么層次,想要的活法不還是這么個意思么。

(編輯:偉偉)