饒曙光 重慶黔江人,1959年生,土家族。中國電影資料館副館長、中國電影藝術研究中心副主任、研究員;中國電影藝術研究中心學術委員會常務副主任兼秘書長,博士生導師。中國電影評論學會理事,中國電影家協會理論評論工作委員會副主任,北京國際電影節民族電影展副主席。多次擔任中國電影華表獎、中國電影金雞獎、國家社科基金藝術學項目、國家廣電總局社科基金項目評委、評審。

饒曙光 重慶黔江人,1959年生,土家族。中國電影資料館副館長、中國電影藝術研究中心副主任、研究員;中國電影藝術研究中心學術委員會常務副主任兼秘書長,博士生導師。中國電影評論學會理事,中國電影家協會理論評論工作委員會副主任,北京國際電影節民族電影展副主席。多次擔任中國電影華表獎、中國電影金雞獎、國家社科基金藝術學項目、國家廣電總局社科基金項目評委、評審。

1985年開始從事電影研究,主要研究領域為電影美學、中國電影史、當代中國電影電視、影視與大眾文化等。承擔并完成過多項國家社會科學基金項目及國家廣電總局部級社科項目。現承擔國家廣電總局重大課題《文化強國背景下的電影強國建設》,國家社科基金重大項目《中國電影通史》。

出版了多部譯著和專著,主要有:《中國文學理論》《新時期電影文化思潮》《中國喜劇電影史》《中國電影市場發展史》《中國少數民族電影史》《新中國60年電影形態研究》《中國類型電影:歷史、現狀與未來》《中國(華語)電影發展與對外傳播》。主編有《中國電影分析》《新思維·新力量·新方法》《全球化與民族電影——中國民族題材電影的歷史、現狀和未來》《侯孝賢電影研究》等。

一 中美電影新協議與中國電影大變局

2013年4月至2013年5月,國產電影《致青春》及好萊塢電影《鋼鐵俠3》“雙核”驅動,中國電影市場再創歷史新高,單周電影票房破9億人民幣,而這一數字幾乎是2002年中國電影市場的票房總額。國產電影票房排行榜更新的速度之快令人有些目不暇接,幾乎每隔幾個月就有新紀錄產生。

“抗塢”大戰:國產電影面對好萊塢重磅炸彈集體遭遇市場“滑鐵盧”

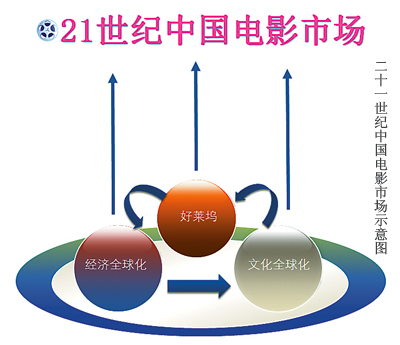

可以毫不夸張地說,進入21世紀的中國電影市場在某種意義上已經成為了經濟全球化、文化全球化的一個縮影,雄心勃勃的好萊塢始終把中國電影市場作為自己全球化戰略開拓的重點,甚至可以用處心積慮、不達目的誓不罷休來形容。原來每年20部進口大片的配額,遠遠不能滿足好萊塢電影的市場野心。2012年2月18日,中美雙方在大多數中國電影人并沒有做好充分準備和預期的背景下,就解決WTO電影相關問題的諒解備忘錄達成協議。協議內容包括:中國每年將增加14部美國進口大片,以IMAX和3D電影為主;美方票房分賬比例從原來的13%升至25%;增加中國民營企業發布進口片的機會,打破過去國營公司獨大的局面。與此同時,美國夢工廠動畫CEO杰弗里·卡岑伯格也于當日在洛杉磯宣布,公司將與三家中國公司在上海合資組建“東方夢工廠”公司(Oriental Dream Works)。

同樣可以毫不夸張地說,“218”是中國電影、尤其是中國電影產業發展的一個分水嶺。中美電影新協議對中國電影、尤其是中國電影市場究竟意味著什么呢?

同樣可以毫不夸張地說,“218”是中國電影、尤其是中國電影產業發展的一個分水嶺。中美電影新協議對中國電影、尤其是中國電影市場究竟意味著什么呢?

美國電影界稱中美電影新協議為“一個具有里程碑意義”的協議。這個協議的達成,甚至成了美國奧巴馬、拜登政府的“政績”。美國白宮稱,“對于解決美國電影的突出問題,這是一個突破性的進展;同時中國觀眾也有更多的機會接觸來自世界各地的出色的電影”。美國電影行業影響力最大的行業協會MPAA主席與執行總裁更高呼:“這對于美國電影產業和那些成千上萬、為美國娛樂工業服務的工作者來說,絕對是一個巨大的消息!”與此同時,大多數中國電影人對中美電影新協議也持比較樂觀的態度,認為進口大片配額的增加,表明了一種自信和開放的心態,對國內電影市場提高質量、整合資源起到推動作用,對于促進中國進口大片配額的增加,表明了一種自信和開放的心態,對促進中國電影產業發展、尤其是升級換代意義是毋庸置疑的。有人認為,好萊塢進口大片的增加也可能帶來鯰魚效應,促進國內電影市場整體發展,從而帶動、刺激國產電影質量的提高,競爭力的增強。甚至還有人放言,好萊塢進口大片可以促使中國電影具有全球眼光,促使中國電影不斷“走向世界”。

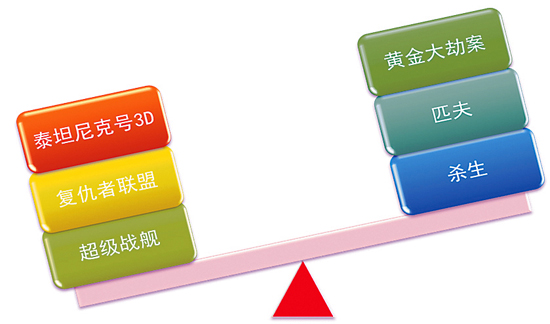

然而,天有莫測之風云!中國電影人發現,美國電影對中國電影市場的沖擊和影響比原來意料的要大得多。2012年“五一”前后檔期,一批近年來備受關注的國內中青年導演推出的新片密集上映,集體抱團抗擊“好萊塢”,被很多媒體形容為“抗塢”大戰。“國產電影抱團抗擊好萊塢”成為當時被業內議論最多的話題。最終的市場檢驗證明,當初院線人士預測實在太過樂觀,寧浩的《黃金大劫案》、管虎的《殺生》、楊樹鵬的《匹夫》三部電影并沒有達到業內人士的期望。面對嚴酷的市場,《黃金大劫案》中“誰說金鏢不如洋槍”這句打氣話體現出的只是一種阿Q精神。目前“金鏢還真不如洋槍”——我們國產電影的藝術品質、藝術感染力和市場競爭力與好萊塢電影、尤其是好萊塢大片相比確實還存在較大的差距。在國產電影的市場份額不斷下降的背景下,業內外唱空國產電影的聲音不絕于耳,甚至一度成為了媒體的“主旋律”。

2012年1月1日至6月30日期間,中國電影市場一共上映了140余部影片。其中,進口片38部,總票房超過50億,占上半年票房收入的65%以上。38部進口片中,14部是分賬大片,有12部票房過億,票房超過3億的多達6部,盡管2012年上半年全國電影票房收入80.71億,較去年同期上漲41.7%,但國產影片票房僅為28.05億,約占總票房的1/3(4月份只有15%,9月份也很低)。

2012年上半年,整個中國電影產業都在經歷前所未有的陣痛,國產電影的市場份額不斷下降,尤其是4、5月份,國產電影遭遇了市場“滑鐵盧”,市場份額一度下降到不足30%,單片票房下降嚴重。2012年下半年也不容樂觀。2012年,是中國電影全面產業化改革的第十個年頭。在中美電影新協議的新歷史大背景下,中國電影產業無疑面臨著前所未有的挑戰和沖擊、前所未有的大變局。就是在國產電影市場份額呈現出不斷下降態勢的時候,一些年輕學者依然持有樂觀的心態和態度。他們以亞洲電影大國日本、韓國為例來說明問題。理論上講,這些道理和分析都是對的。但是,日本是經過十多年的痛苦徘徊才逐漸擺脫好萊塢的沖擊。中國已經是一個電影大國,市場空間正在逐步拓展,市場潛力更是巨大,不太可能像日本電影那樣“置于死地而后生”。換句話說,十多年的“陣痛”、“衰退”對中國電影、中國電影產業來說是不可承受的,也是不可想象的。中國電影、中國電影產業的當務之急是要盡快適應好萊塢電影的巨大沖擊,有效鞏固國產影片的市場份額,而不是在國產電影的市場份額降到不能承受的時候才奮起反擊,收復失地。總之,中國電影、中國電影產業經受不了那樣的“陣痛”、“衰退”。DMG總裁丹·密茨是個標準的中國通,在中美電影新政實施后,先后拍攝了《環形使者》《鋼鐵俠3》,可以說是華語片與好萊塢之間的一座橋梁。他直言不諱地說:“2012是中國電影的一個坎。”“2012是一個突破年,中國電影行業過了這個坎,它就是全世界的,如果過不了,不光自己的市場保不住,連海外的也會不保。”

而事實上,從2012年7月至2013年7月,中國電影開始了絕地反擊。

《畫皮2》異軍突起,《人再囧途之泰囧》創票房奇跡,成為了第一部票房超過十億的華語電影。中國超越日本成為全球第二大電影市場。一大批高票房的國產電影《西游降魔篇》《廚子戲子痞子》《第一百零一次求婚》《北京遇見西雅圖》《致青春》《中國合伙人》《小時代》等影片擊敗了同期上映的美國大片,取得了有史以來中國影片最好成績。票房過億紀錄已經成為了并不遙遠的“歷史”,“5億”則成為了判斷一部電影成功與否的新基準線,一部國產電影過10億、乃至20億的票房也不再是奢望和夢想。

《畫皮2》異軍突起,《人再囧途之泰囧》創票房奇跡,成為了第一部票房超過十億的華語電影。中國超越日本成為全球第二大電影市場。一大批高票房的國產電影《西游降魔篇》《廚子戲子痞子》《第一百零一次求婚》《北京遇見西雅圖》《致青春》《中國合伙人》《小時代》等影片擊敗了同期上映的美國大片,取得了有史以來中國影片最好成績。票房過億紀錄已經成為了并不遙遠的“歷史”,“5億”則成為了判斷一部電影成功與否的新基準線,一部國產電影過10億、乃至20億的票房也不再是奢望和夢想。

2013年4月至2013年5月,國產電影《致青春》及好萊塢電影《鋼鐵俠3》“雙核”驅動,中國電影市場再創歷史新高,單周電影票房破9億人民幣,而這一數字幾乎是2002年中國電影市場的票房總額。國產電影票房排行榜更新的速度之快令人有些目不暇接,幾乎每隔幾個月就有新紀錄產生。美國《華爾街日報》因此評價“中國電影走進新時代”,與一年前的“中國電影已死”形成了鮮明的、具有多重意味的對照。

國產電影在電影市場上的超常表現和發揮讓觀眾處于狂熱狀態,也讓業界驚呼看不懂。電影作為社會話題的關注度不斷升溫,在引起興奮的同時也引起了熱烈的討論和爭論。筆者以為,對中國電影取得的高票房及其高比例的市場份額,絕不能視而不見或者“另眼”、“冷眼”相看,但也絕不能盲目樂觀,而應該做出冷靜的、客觀的、理性的、全面的認識和闡釋。