說到御湯池,人們自然會想到陜西臨潼的華清池。由于驪山西繡峰下有溫泉暴涌,長流不枯,自西周時,周幽王就曾借西繡峰姿和溫泉之水,在山下構筑了宏偉的離宮。秦代的時候,秦始皇曾在這里修筑了“驪山湯”。唐代貞觀十八年(644年),唐太宗又在這里營建了“御湯宮”,后易名“華清宮”。著名的“九龍湯”、“貴妃池”就建在山腰林蔭處。其實,北京也有近似于華清池的御湯池。

元代忽必烈的“御湯池”位于北海公園瓊華島的西坡,一處在閱古樓的后面,另一處在畝鑒室的后面,這是兩處開放的地域,隨時可以游覽參觀。遺憾的是,兩個具有700多年歷史的元代御湯池一直鮮為人知,就連見多識廣的乾隆皇帝,也不清楚歷史上這兩個池子是干什么用的。于是,乾隆皇帝就憑借著自己對中國園林的理解,命人在閱古樓的后面御湯池上修建了一座亭子,稱為:煙云盡態。以贊美古人利用破碎的太湖石,在酣古堂下堆疊的山石神態。乾隆皇帝又命人在北側不遠的御湯池前,利用古代建筑的基礎修建了畝鑒室。而且還在南側御湯池供水室的上面,修建了水精域,沿山坡而下又修建了甘露殿、琳光殿、回廊及牌樓等,形成了瓊華島西坡新的景觀區域。乾隆皇帝還特意為施工中發現的古井撰寫了一篇《古井記》,但對于御湯池并未提及。

其實,在《金鰲退食筆記》中記載:在瓊華島山左邊數十步,柳蔭之中有浴室,前面有一個小殿。由殿后面左右入口而進是九間用玻璃建造的宮殿,極為透明,宮殿與石窟洞穴相連,道路曲折,甚至使人很難找到出口。中間的屋中設有一個仰頭的盤龍,龍嘴吞吐出的水柱上懸浮著一個圓球,吐出的都是溫水,九間宮殿中的水都是相通的,流動不止,還有香霧從龍口中不斷吐出,奇妙的構造令人無法分辨。這些都是古人對北海御湯池的詳細描述。這些描述又都與西安華清池中的五座御湯池有十分相似之處。然而,由于瓊華島西坡地域狹窄,這里只建筑有南北排列的兩座御用湯池而已。

在《元氏十三世祖記》中記載:至元二十二年(1285年)秋七月,在瓊華島西側建造溫石浴室,湯池的后面有萬丈井,深不可測。

在《元氏掖庭記》中也記載:“漾碧池旁有一潭曰香泉潭,至上已上,則積香水以注池,池中又置溫玉狻猊、白晶鹿、紅石馬等物,嬪妃沐浴之余,則騎以為戲。或持蘭蕙,或擊球筑,謂之水上迎祥之樂。惟小娥體白而紅,著水如桃花含露,愈增妍美。帝曰:此禾桃之女也。因呼賽桃夫人,寵愛有加焉。”這里的意思是,為了迎合皇帝的歡欲,在湯池與妃嬪們的沐浴之時,設置了各種娛樂設施和內容,以使妃嬪們與皇帝之間可以產生互動,通過娛樂活動迎取皇帝的歡心,這就是所謂的水上迎祥之樂。這也與唐玄宗與楊貴妃的沐浴情況極為相似。

所謂的溫石浴室,就是古代的“桑拿浴”,古代韃靼人給鵝卵石塊加溫后,在熱石塊上澆水,形成熱蒸汽,熏蒸身體,以達到洗浴的目的,這就是溫石浴。隨著元代帝王統治區域的擴展和轉移,這種古代就流行于干旱地區的洗浴方式也普遍流傳開來。而且,元代皇帝在瓊華島上建筑設計“桑拿浴”室的時候,也融會了唐代咸陽湯泉宮唐太宗御用湯池的某些設計手法,即用巨石砌的大型湯池,在湯池上建筑起與洞穴相連的玻璃宮舍,并且將洗浴與娛樂相結合,既在洗浴中娛樂,又在娛樂中洗浴。與唐代咸陽湯泉宮不同的是,北海沒有溫泉水,因此只可以溫石浴解決問題。

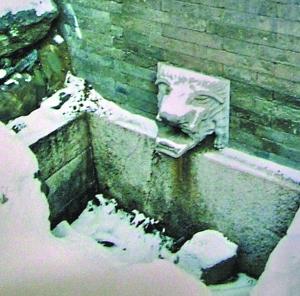

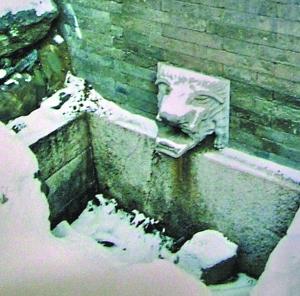

雖然元代的湯池、古井尚在,然而,溫石浴室中放置的鎏金寶瓶、溫玉狻猊、白晶鹿、紅石馬等物以及仰首而吞吐一丸于上的盤龍早已不得而見,九間透明相通的浴室也隨著幾百年歷史的變遷而杳無蹤跡,只留下兩座湯池和一口古井,成為元代溫石浴室的最后遺跡。

目前,我們能夠看到元代御湯池相當大,御湯池上作為給排水系統的龍口尚在。當年如何滿足這樣大量的熱水供應?帝王后妃沐浴時的“香水”從何而來?洗浴時的香霧到底怎樣從龍口中噴出?現在仍是一個個謎團。

到了清代乾隆十八年(1753年),乾隆皇帝在元代御湯池的中央建筑了一座八角形小石亭,稱為“煙云盡態亭”。乾隆皇帝在煙云盡態亭詩中寫道:

玉泉昔日此垂虹,

史筆誰真感慨中;

不改千秋翻趵突,

幾曾百丈落云空。

廊池延月溶溶白,

倒壁飛花淡淡紅;

笑我亦嘗傳耳食,

未能免俗且雷同。

在這首詩中贊頌的就是乾隆皇帝坐在湯池中的小亭中看到的景致。

(張富強)