梁燕 1963年生,北京人。1987年畢業于北京師范大學中文系,1993、1996年先后畢業于中國藝術研究院研究生部,分別獲漢語語言學學士學位、戲曲史論方向碩士學位、戲曲美學方向博士學位。現為中國戲曲學院教授、碩士生導師、教育部學位與研究生教育發展中心評估所通訊評議專家、中國作家協會會員。曾任中國戲曲學院戲文系主任、教育部高等學校藝術類專業教學指導委員會委員。

梁燕 1963年生,北京人。1987年畢業于北京師范大學中文系,1993、1996年先后畢業于中國藝術研究院研究生部,分別獲漢語語言學學士學位、戲曲史論方向碩士學位、戲曲美學方向博士學位。現為中國戲曲學院教授、碩士生導師、教育部學位與研究生教育發展中心評估所通訊評議專家、中國作家協會會員。曾任中國戲曲學院戲文系主任、教育部高等學校藝術類專業教學指導委員會委員。

以中國古代戲曲文學、近現代京劇史論為主要研究方向。在《文藝研究》等刊物發表學術論文數十篇,參與編撰各類文學辭書、教材及戲曲文化叢書十幾部。著有《寒窗三疊》、《齊如山劇學研究》等;主編《戲海飛鴻》、《齊如山文集》(“十一五”國家重點圖書出版規劃)等。

齊如山是中國近現代京劇史上一位杰出的理論家、劇作家、導演和活動家。他的偉大貢獻首先體現在發現、培養、成就了一代京劇大家梅蘭芳,并親歷和推動了京劇藝術的輝煌。他的重要貢獻還體現在成功運作了中國京劇的首次訪美演出,對中國傳統文化藝術的海外傳播具有開拓之功,對今日中國文化走出去仍有積極的借鑒價值。他最令人矚目的貢獻是以畢生之力完成的幾百萬字的劇學著作,構建起了京劇表演藝術的理論體系,他的理論研究涉獵廣泛,不僅專注于京劇藝術本體,還涉及到京劇技法學、京劇史學、京劇文獻學、京劇觀眾學、京劇管理學等方面的內容。他的“有聲必歌,無動不舞”的著名論斷,是對京劇乃至中國民族戲劇藝術特征的科學概括。他的劇學著作既有對劇目的具體分析和對演員的記述、評賞,也有對戲曲創作、演出過程中各個環節的技法提示,更有在梨園界訪談多年積累下的豐富的第一手戲劇資料。學界認為,齊如山是以做百科全書的氣魄來進行京劇舞臺藝術理論的建設的。

《汾河灣》的奇遇使齊、梅攜手共創新劇

齊、梅二人合作的十幾年里,由齊如山執筆創作、改編并導演、梅蘭芳主演的劇目被譽為“第二傳統”的“古裝新戲”。

民國元年,齊如山在友人的慫恿下無意中看了一出梅蘭芳、譚鑫培合演的《汾河灣》。梅蘭芳飾演的柳迎春,按照傳統的演法,當譚鑫培飾演的薛仁貴在窯外以大段唱腔述說往事時,他端坐在窯內,臉朝里面休息,對于薛仁貴所唱的內容沒有任何相應的表情、動作。他對梅蘭芳的演法感到不滿,便寫去一封長信。在信中他為梅蘭芳分析女主人公柳迎春當時的心理活動:“有一個人說他是自己分別十八年的丈夫回來,自己雖不信,當然看著也有點像,所以才命他述說身世,意思那個人說來聽著對便認,倘說的不對是有罪的。在這個時候,那個人說了半天,自己無動于衷,且毫無關心注意,有是理乎?”接著他針對男主人公薛仁貴的一大段唱詞進行逐一研究,并為梅蘭芳設計了一系列與之相配合的動作。(具體見本版用表格的形式對此信所作梳理)

從專業意義上講,齊如山在這里已經初步采用了現代戲劇導演所運用的“行動分析方法”,這封信也可以看做是一份導演剖析。它對梅蘭芳的表演產生了積極的影響。

青年梅蘭芳優越的天賦條件和從諫如流的態度,大大激發了齊如山對京劇的改革熱情,在之后兩年多的時間里,他始終關注梅蘭芳的演出,幾乎是每戲必看,每次看后必去一信,討論梅蘭芳在表演上的得失。這樣的交流持續了兩年之久,這些帶有指導意義的信函也成為了齊、梅訂交的重要基礎。1914年春天,梅蘭芳發出邀請,約齊如山來家中一敘。從此齊如山成為了梅宅的座上賓。齊如山也深深感到梅蘭芳的溫和與謙遜,遂決意助其成功。

為了支持梅蘭芳在藝術上的精進,1915年的中秋節齊如山精心創編了一出神話歌舞戲——《嫦娥奔月》,他一開始就確立了這出戲的演出原則:一要高潔雅凈;二要以歌舞見長;三要“特創一件古裝,乃從前及現在戲班中都沒有的”。力求在演出效果上別開生面,令觀眾耳目一新。

京劇中傳統的青衣一行向來在表演上只重唱工,不重視身段。早期的青衣演員往往是雙手置于腹前,站在臺上做大段演唱,形象呆板,所謂“抱肚子”青衣。齊如山要求梅蘭芳在《嫦娥奔月》中的表演突破以往的范式,體現“唱做并重、歌舞合一”的特點,他重點設計了嫦娥的身段動作。經過認真研究,反復琢磨,齊如山從漢賦、唐詩中描繪舞姿的詞句里,從宋代的《德壽宮舞譜》等古籍上找到古代各類舞式的名稱,設計出第十場“采花”中唱【原板】時的“花鐮舞”和第十三場“思凡”中唱【南梆子】時的“袖舞”。這兩場戲的歌舞表演是此劇的精華所在。在排練過程中,他親自穿上有水袖的褶子為梅蘭芳示范。

為了塑造觀眾心目中的嫦娥的形象,齊如山與梅蘭芳共同切磋,在服裝設計上參考古代仕女畫中仕女的服飾,一改戲曲傳統服裝衣長裙短的格局,將上衣減短,裙子加長,“裙腰靠上,用小銀鉤盤于胸間”,以突出仙女體態的裊娜、輕盈。在發式的設計上,改變了戲曲傳統發式“大頭”的造型,創制了梳于頭頂的“呂字髻”,更加貼近了古代仕女云鬟高髻的姿容。這樣,嫦娥的舞臺造型是:頭梳呂字髻,上面右插一支玉釵,左戴一朵翠花。身穿淡紅色短襖,下系白色長裙,腰間綴以絲帶、玉佩。一個清麗脫俗的嫦娥形象首次出現在1915年的京劇舞臺上。

為確保萬無一失,齊如山還進行了一次極為正規的彩排。演出之前把配角及場面都請到家中,賃了十六張八仙桌,擺在客廳里,讓梅蘭芳規規矩矩地妝扮上,排演了一次才算放心。

1915年10月31日,《嫦娥奔月》在吉祥園舉行首演,演出大獲成功。齊如山在編劇、導演方面的藝術韜略和才華得到了充分的展示,也贏得了梅蘭芳等一批梨園界人士的信任。

自此,齊、梅二人的合作便一發不可收拾。在以后的十幾年里,由齊如山執筆創作、改編并導演、梅蘭芳主演的劇目有《黛玉葬花》、《晴雯撕扇》、《春秋配》、《天女散花》、《木蘭從軍》、《童女斬蛇》、《麻姑獻壽》、《紅線盜盒》、《天河配》、《三娘教子》、《游龍戲鳳》、《上元夫人》、《霸王別姬》、《西施》、《洛神》、《廉錦楓》、《太真外傳》、《俊襲人》、《鳳還巢》、《宇宙鋒》、《春燈謎》、《生死恨》等。在這些劇目中,齊、梅從情節、結構、歌舞、音樂、服裝、化妝、道具、布景各個方面做了一系列的改革、創新,開辟了被譽為“第二傳統”的“古裝新戲”。這些戲以其清新、典雅、唯美、抒情的舞臺風格形成了梅派的一批經典作品。

1924年印度詩人泰戈爾訪問中國,5月19日梅蘭芳在開明戲院為他演出了專場《洛神》,泰戈爾看完演出后欣然題詩一首,他用孟加拉文寫出,又親自譯成英文贈給梅蘭芳:

You are veiled, my beloved,

in a language I do not know.

As a hill that appears like a cloud

behind its mask of mist.

多年以后,梅蘭芳請精通孟加拉文的吳曉鈴、石真教授將原詩譯作漢文白話體詩:

親愛的,你用我不懂的

語言的面紗

遮蓋著你的容顏;

正像那遙望如同一脈

縹緲的云霞

被水霧籠罩著的峰巒。

透過語言和文化的障礙,泰戈爾以詩人的敏感和學者的睿智,敏銳地領悟到了齊如山在此劇中所營造的那種朦朧的、詩意的、唯美的意境。作為主演者,梅蘭芳也由于一系列新劇的上演,獲得了國內的甚至是國際的聲譽。

齊如山所做的這一切,“圈內”有些人是知之甚詳的。1928年4月15日,北平《晨報》星期畫刊第129號刊登了劇作家羅癭公創作的一首《俳歌調齊如山》:“齊郎四十未為老,歌曲并能窮奧妙;結想常為古美人,賦容恨不工顰笑。可憐齊郎好身段,垂手回身斗輕軟。自惜臨風楊柳腰,終慚映日芙蓉面。頦下鬑鬑頗有髭,難為天女與麻姑。恰借梅郎好顏色,盡將舞態上氍毹;梅郎妙舞人爭羨,苦心指授無人見。他年法乳看傳衣,弟子程郎天下艷。北方已再得傾城,晚有芬芳播玉京;舞衣又藉齊郎授,共道前賢畏后生。雙秀門前好桃李,曹穆善才那有此?奇福真堪傲世人,封萬戶侯寧足比;潛光必發待我詩,送爾聲名日千里。”

緊接羅癭公這首《俳歌》之后,《晨報》的編者加了按語:“梅蘭芳之名,無人不知,而使梅之藉獲享盛名,實為高陽齊如山先生,則世能知之者鮮矣。梅所演諸名劇,劇本以及導演,胥由齊氏任之。癭公此詩,雖為游戲之作,真能發潛光也,不可不公諸世人。”齊如山在回憶錄中也提到了這首俳歌:“這些話,也系實情,我與梅排戲二十年之久,外人知者甚少,從前我也沒對人說過,惟羅癭公偶到梅宅,就見我教他舞,后來羅癭公又約我給硯秋排戲,所以詩中有這些話……”他是認可羅癭公所說的這一切的。

齊如山同梅蘭芳一起創造性地將這些古典舞蹈運用于古裝新戲中,他們在《嫦娥奔月》中創造了“花鐮舞”、“水袖舞”,在《黛玉葬花》中創造了“花鋤舞”,在《天女散花》中創造了“綬舞”,在《上元夫人》中創造了“拂塵舞”,在《麻姑獻壽》中創造了“杯盤舞”,在《千金一笑》中創造了“撲螢舞”,在《廉錦楓》中創造了“刺蚌舞”,在《西施》中創造了“羽舞”,在《霸王別姬》中創造了“劍舞”……這些舞蹈極大地豐富和提升了京劇旦角藝術的表現力,美化了京劇旦角的舞臺形象,對于梅派藝術的成熟、對于京劇走向輝煌都起到了重要的作用。

1923年,齊如山與梅蘭芳合作編演了梅派代表作《洛神》。

圖表梳理出的齊如山為梅蘭芳設計的表演

訪美演出使齊、梅成為中國京劇海外傳播的先驅者

20世紀30年代,梅蘭芳歷時半年的訪美演出令西方人對中國的民族藝術刮目相看,并且自此充滿敬慕之情。

20世紀30年代,梅蘭芳歷時半年的訪美演出令西方人對中國的民族藝術刮目相看,并且自此充滿敬慕之情。此次演出的緣起,最初是來自當時的美國公使芮恩施(Paul Reinsch)在一次外交場合的談話。此前,留美同學會在外交部曾請他觀看梅蘭芳表演的《嫦娥奔月》,他對梅蘭芳的藝術大為贊賞,還曾特地到梅蘭芳家拜訪。他說:“若欲中美國民感情益加親善,最好是請梅蘭芳往美國去一次,并且表演他的藝術,讓美國人看看,必得良好的結果。”此話令當時在座的一些中國官員頗感意外,交通總長葉恭綽(玉虎)將此話告訴了齊如山,引起了齊如山的極大興趣。于是,他便與梅蘭芳等人商定,“決議要把這件事情辦成”。

在促成梅蘭芳赴美演出的具體操作上,齊如山重點是從經費的籌集、劇院的落實、宣傳的準備和演出的安排幾個方面入手的。

1.經費的籌集

齊如山為此多方奔走,四處籌款。1929年春天,齊如山求助于當時的教育界官員李石曾,希望他能玉成此事。于是,由李石曾出面邀請了周作民、錢新之、馮幼偉、王紹賢、吳震修一些銀行界人士和司徒雷登等人作為董事,以創辦戲劇學校的名義進行資金的籌措,并且計劃由李石曾、周作民、王紹賢、傅涇波、齊如山幾位在北平籌款五萬美元,由錢新之、馮幼偉、吳震修諸人在上海籌款五萬美元。當北平的五萬美元款項順利籌得時,美國方面傳來壞消息,由于金融危機,物價上漲,十萬美元的經費不足敷用赴美之行。緊急之中,上海方面在馮幼偉的鼎力支持下,銀行界共籌得十余萬美元的款項,最終促成此事。

2.劇院的落實

梅蘭芳赴美演出的劇院也是齊如山籌劃工作的一個重點,他先后拜訪了美國使館商務參贊安諾爾、美國公使馬克謨和司徒雷登,通過他們聯系了美國的多家劇院。為避免流于商業性的演出,他提出了以文化交流為宗旨的幾項條件:

(1)劇場主人須以禮相聘,須用極優的禮貌對待梅君;

(2)須給梅君自由輟演權;

(3)劇場的身份,須夠高尚;

(4)劇場不要太大,因為恐怕不容易滿座;

(5)劇場主人,不可抱完全營業的性質。

由于有著這些不可遷就的規定,美國許多商業氣味十足的劇院對此望而卻步。經過種種波折,在司徒雷登的引薦下,齊如山通過電報,結識了紐約著名的劇作家哈布欽斯(Hapkins),并向其說明了梅蘭芳赴美演出的意圖。哈布欽斯當即表示:“梅君到美國來,可以在我的劇場演出!只要能夠溝通兩國的文化,我就心滿意足了。至于金錢一層,我是滿不在乎的。”之后,齊如山又與哈布欽斯通訊幾十次,商討、確定了演出方案。盡管梅蘭芳赴美后并沒有在哈布欽斯的劇場里演出,但哈布欽斯的允諾使中方赴美演出的計劃得以實現。

3.宣傳的準備

在宣傳上,齊如山主要通過兩種途徑為梅蘭芳赴美演出作了先期準備工作:一是通過在美國的部分官員和商人以及留學生,聯系美國的新聞媒體,向他們提供有關梅蘭芳和中國戲劇的資料,讓更多的美國人了解梅蘭芳。二是赴美之前,齊如山花費了相當多的時間和精力,用于宣傳品的編撰、制作、翻譯等,約為六項:

(1)編寫《中國劇之組織》一書。從唱白、動作、衣服、盔帽、胡須、臉譜、切末、音樂八個方面詳細介紹了中國戲曲獨特的舞臺演出方式。全書六七萬字,耗時四五個月。

(2)與黃秋岳編寫《梅蘭芳的歷史》。全書四萬余字,附有大量梅氏照片,耗時四個月。后因經費窘迫,只好將《中國劇之組織》與《梅蘭芳的歷史》合為一冊,壓縮刪減,取名為《梅蘭芳》,交付商務印書館印刷。

(3)編印《梅蘭芳歌曲譜》。西方人對中國戲劇的音樂極為陌生,為了便于接受,齊如山等人先請琴師徐蘭沅、馬寶明二人把赴美演出的各戲唱腔譜成工尺譜,再請民樂專家劉天華將其翻成五線譜,全書請汪頤年、楊筱蓮、曹安和周宜等幾位通曉音樂的人士畫譜、校對,歷時七八個月之久。

(4)編寫各種戲劇說明書。國內編寫說明書,一般都是對劇情大意作一簡要介紹即可,但為了便于外國人領會劇中情節,欣賞梅蘭芳的表演藝術,在編寫說明書時,采用了介紹兼賞析的做法。這些說明書也有三四萬字,合成一個集子印刷。

(5)編寫幾十篇講話稿、百余篇新聞稿,繪制二百余幅戲劇圖片。齊如山替梅蘭芳預先撰寫了在美沿途各地的講演稿約幾十篇和送發當地新聞界的宣傳文章一百余篇。出于宣傳上的考慮,圖片較文字更為直觀和形象,齊如山挑選了十五類、二百余幅有關中國戲曲的圖片,以備在美國各地的劇場里懸掛、陳列。這些戲劇圖案在每一類的下面又加上中文、英文說明書各一幅。

(6)專門準備了用于贈送外國人的禮品。為了加深外國人對中國文化的了解,齊如山與梅蘭芳幾經籌劃商量,置辦了瓷器、筆墨、繡貨、扇子、象牙品等約有幾十種的禮品。這些禮品無一不散發著濃郁的中國文化的氣息,無一不在凸顯梅蘭芳──這位杰出的中國戲劇表演藝術家的美好形象。

4.演出的安排

在劇目的遴選上,齊如山參考了外國人、在外留學生和來華的外國人對中國戲劇的觀感、意見,甚至通過“問卷調查”的方式,選取了受大多數人歡迎的一些劇目。隨后他又根據大家的意見,考慮美國人的欣賞習慣,確定出進一步遴選的原則:“時間不要太久,每晚頂多不得過兩個鐘頭,并且要演三出:頭一出必要梅君,末一出也須梅君,中間加別人一出。這樣辦法,則梅君不至于太累,二來使觀眾眼光一新,更可以引起興味來!”確定之后,又征求了熟悉美國文化的專家張彭春的意見,增加了《刺虎》一劇,因為該劇人物的表情豐富,便于外國觀眾理解;將每晚的三出戲改為四出,使內容富于變化;但限于時間,只好將劇情壓縮,突出劇中的舞蹈表演。

在張彭春的指點下,齊如山和梅蘭芳對每晚演出的時間做了精確的計算,并嚴格按照時間的要求取舍、調整演出劇目內容。演出時,開幕后的“總說明”部分由張彭春用英語向美國觀眾演說;具體到各戲的“說明”則由居美的華裔留學生楊素女士用英語進行講解。

在服裝、樂器的制做和舞臺樣式的設計、劇場的布置上,齊如山、張彭春等人主張力求體現中國氣派。演出服裝的面料全部采用純粹的絲綢、錦緞并飾以手工繡花,“花樣也采取中國舊式的,一點也沒有用現代世界化的時髦花樣,像那玻璃棍、假鉆石等等,更在擯棄之列了。這樣,一則保持中國國粹,二則中國人雖然看著外國的化學制造裝飾品新鮮,而外國人卻深愛中國的綢緞繡貨”。樂器(如堂鼓、小鼓、嗩吶、胡琴等)采用了仿古的形式,所有材料都要以象牙、牛角、黃楊、紫檀等構成,還專門請人特別制做了忽雷、琵琶、阮、咸等古典樂器,演奏時不僅十分悅耳動聽,而且外觀非常精美典雅。樂器的盒子用楠木做成中國式的囊盒,配上紅色錦緞里子;行頭、盔頭的箱子,用榆木板片和牛皮包裹,朱紅描金,光彩奪目。

舞臺樣式仿照故宮戲臺的規模,臺前設立兩根圓柱,上掛一副對聯,聯曰:

四方王會夙具威儀 五千年文物雍容 茂啟元音輝此日

三世伶官早揚俊采 九萬里舟軺歷聘 全憑雅樂暢宗風

舞臺兩邊裝飾龍頭掛穗,富麗堂皇。由于美國劇場的舞臺普遍寬大,所以臺上的桌椅是特制的,可以根據不同的需要任意放大或者縮小。舞臺的格局是:第一層保留原有劇場的舊幕,第二層是中國的紅緞幕布,第三層是中國戲臺式的外檐、龍柱,第四層是天花板式的垂檐,第五層是中國古典式的四對宮燈,第六層是中國傳統的戲臺,包括隔扇、門簾、臺帳,兩旁的隔扇鏤刻窗眼,覆以薄紗。樂隊位于隔扇之后,后臺光線很暗,樂師對臺上演員的一切舉動都看得十分清楚,而臺下觀眾卻看不到樂隊。劇場門口懸掛一百多個紅色燈籠、幾十幅圖畫、各種旗幟,一切都采取中國樣式。還為樂隊人員、劇場服務人員定做了中式的服裝,意欲給前來觀劇的美國人以鮮明的“中國”印象。

梅蘭芳在美國各地的演出取得了空前的成功,引起了美國學術界的高度重視,哥倫比亞大學、普林斯頓大學、芝加哥大學、舊金山大學、波摩那大學、南加州大學、夏威夷大學等高校的校長、教授公會、知名的學者專家、紛紛邀請梅蘭芳座談、演說。波摩那大學和南加州大學特別向梅蘭芳授予該校文學博士榮譽學位,以表彰他在戲劇領域所取得的卓越成就。此事表面觀之,是梅蘭芳赴美之行的一個意外收獲;而細察之,則與齊如山出國前的策劃、運作有關。齊如山認為梅蘭芳在美國能夠取得巨大成功,主要是得到了學術界的推崇。他說:“我們沒出國時,就沒有用商業的形式與任何方面交涉,有很多事情都是由燕京大學司徒雷登校長替我們接洽。司徒校長認識的自然是學界中人多,因為一起頭就是由學者的提倡介紹,所以社會上就明白梅君是一個大藝術家,是來溝通兩國文化的國民大使;不是一個普通演戲的,不是為做買賣而賺錢來的。社會上有了這個觀念,梅君的聲價,自然高了許多。所以學界更是特別注意。”事實上,齊如山在這方面做了許多工作。齊如山與司徒雷登有著多年的私交,梅蘭芳赴美演出的經費籌劃最初是從司徒雷登開始的。齊如山的好友司徒寬又與波摩那大學校長有著親密的師生關系,經司徒雷登校長的先期引薦和司徒寬的當面聯絡,兩位校長對梅蘭芳的到來表現出極高的熱情,他們通過司徒寬、齊如山向梅蘭芳表達了校方意見,梅蘭芳表示欣然接受。次日,梅蘭芳在美國獲得榮譽博士學位的消息及其致詞飽載于當地的各大報刊,評論界皆謂之談吐得體,文雅謙遜,卻少有人知曉梅蘭芳身后的這位重要“推手”——齊如山。

1933年,齊如山為梅蘭芳創作的最后一部劇作《生死恨》

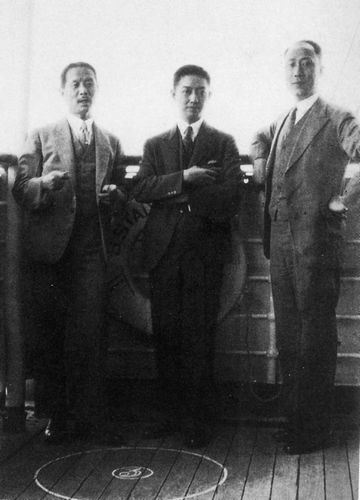

齊如山(左)與梅蘭芳(中)、張彭春(右)在赴美的船上

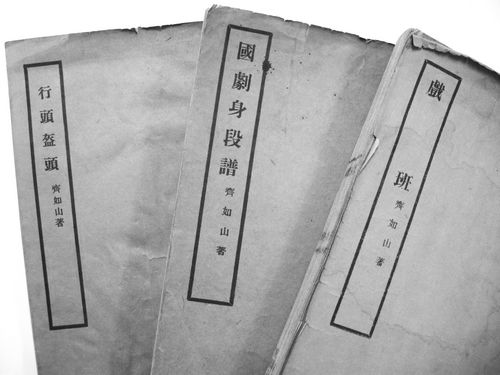

齊如山撰寫的部分作品

劇學著作使齊如山成為京劇理論的一代宗師

幾百萬字的劇學著作,涉及京劇的表演、創作、舞臺美術、劇團管理、劇目和演員的評論及文獻資料等諸多方面。

齊如山一生致力于中國京劇的理論建設,從20世紀10年代至60年代,他完成了幾百萬字的劇學著作,涉及京劇的表演、創作、舞臺美術、劇團管理、劇目和演員的評論及文獻資料等諸多方面,他的“有聲必歌、無動不舞”的著名論斷,他的“不許真物器上臺,不許寫實”的寫意觀,他的創作論、技法論、觀眾論等理論創獲,使他在20世紀京劇理論的建設中站到了時代的前沿。本世紀初葉有學者認為,齊如山是以做百科全書的氣魄來進行京劇舞臺藝術理論的建設的。

(一)齊如山的歌舞論

歌舞論是齊如山劇學理論中最有價值的部分,他把戲曲的本質特征概括為“有聲必歌,無動不舞”。王國維早在1902年所著的《戲曲考原》中就對戲曲的本質特征作過這樣的定義:“戲曲者,謂以歌舞演故事也。”然而王國維并未進一步論述戲曲歌舞的表現形態和藝術特征。齊如山的提法在王國維的基礎上又邁出了一步,突出了戲曲歌舞性特征的本質內涵。

“有聲必歌,無動不舞”的觀點,在齊如山的早期戲曲論著中已經略見端倪,出版于1928年的《中國劇之組織》,已對戲曲的發聲和動作進行了詳細的歸類,并進一步說明:“中國劇乃由古時歌舞嬗變而來,故可以‘歌舞’二字概之。出場后一切舉動者皆為舞,一切開口發聲者皆為歌。”真正形成“有聲必歌,無動不舞”這八個字,是在《國劇的原則》一書中。以后在《國劇藝術匯考》(1961年)、《五十年來的國劇》(1962年)等著作中,又得到更加充分的豐富和論證。他還將戲曲中的所有發聲和動作分為不同的等級、類別,并加以科學的論述。

關于發聲,他分為四個等級的歌唱:凡有音樂伴奏的純粹歌唱,歸為一級歌唱;凡有韻調的念誦如念引子、念詩、念對聯等,歸為二級歌唱;劇中一切話白,因其有快慢、有氣勢、有頓挫、有韻味,而歸為三級歌唱;劇中所有由哭、笑、嗔、怒、憂、愁、悔、恨,以至咳嗽而發出的聲音,因其不同于生活真實而歸為四級歌唱。在四級歌唱里,齊如山把各種哭法、笑法、咳嗽法,按照人物身份、性格、音樂、場合的不同,羅列了幾十種,甚至百余種。以往有關戲曲音樂的論著,似乎還沒有把“歌唱”的含義,擴大到齊如山這樣大的范圍。

關于動作,齊如山潛心研究了大量古代戲曲論著,他發現“關于研究戲中動作之書,可以說一本也沒有”。他又訪問了梨園界的許多人,結果令人失望,原來“戲界之學戲,就是只教技術,不管理論”。的確,中國古代戲曲論著絕大部分是劇論、曲論和唱論,沒有一部是專論戲曲表演動作的。

齊如山于1932年寫了一部論述戲曲表演動作的專著,名曰《國劇身段譜》,這是一部集京劇表演大成的譜式性著作。他認為演員在動態中的各個部位的身段,只要在節律之中,都是舞蹈。就連劇中人物的髯須,各腳也能“利用此長須作出許多舞的姿式來,以表現喜怒哀樂,種種情感”。因而,他提出了這樣的觀點:“戲界都名之曰身段,即是舞的原理。”這部戲曲身段譜按照生、旦、凈、丑各行角色在表演上的不同,記述了京劇舞臺最基本的256種形體動作。

齊如山將戲曲的舞蹈分為“形容人物心思意志之舞”、“形容做事之舞”、“形容詞句意義之舞”三種類型,是比較科學的,具有較強的概括性和較廣的涵蓋面,戲曲舞蹈也不外乎以上三種類型。齊如山之所以能構成他的劇學的理論系統,得力于他善于對理論對象作出適當的分類,條分縷析地結構理論框架。“理論的發展,常常有賴于理論對象的類型,并受到它的局限。對象說明理論,理論應用于對象。”齊如山能對理論對象(舞蹈動作)作出分類,其本身就提出了一種理論,是用對象幫助理論,用“對象說明理論”。

(二)齊如山的寫意論

齊如山在《國劇要略》談到國劇特別“要緊的地方”就是:“萬不可以看寫實劇的眼光,來批評國劇,因為寫實劇好的地方,在國劇中都要不得;反之,在國劇中好的地方,在寫實劇中都要不得。”他在《國劇藝術匯考》索性就用“不許真物器上臺,不許寫實”兩句話來總結戲曲的寫意性特征,認為戲曲在舞臺表演、舞臺美術、舞臺時空上從來都是采用“避免寫實”的藝術手段來進行創作的。

第一,齊如山論述了“發聲”的寫意特征──“一切的聲音,都不許像真,都有特別規定”。他以“笑”聲為例,對各種角色行當的不同笑法,以及他(她)們的笑聲所應體現的性格特點,都進行了詳盡的分析。比如:老生的笑法“須要堅永或莊穆”,其聲音“要長而沉靜”;青衣的笑法“必須貞而婉”,其聲音“須細而長”,而且“大部分聲音由鼻中出來”;武生的笑法“必須要堅而脆”,其聲音“要挺拔、抑揚有頓挫”;小生的笑法“青年文雅或英挺秀健”,其聲音“必須柔而練,或清而脆”;丑角的笑法“不規則或幽默”,其聲音“必須要騃而諧,或冷而雋”。這些不同的笑法、笑聲,與生活真實存在著一定的距離,但是它們經過了藝術的加工和提煉,又能體現出生活的某些本質。“不許像真”是對戲曲表演藝術中用聲音塑造人物形象的美學概括,是對戲曲藝術傳神、寫意的創作精神的科學總結。

第二,齊如山論述了“動作”的寫意特征──“一切動作,都不許像真,不許離開舞的意義”。他以走路的步法、騎馬的上法、水袖的甩法和手指的指法為例,說明戲曲舞臺的原則,并且每一種動作程式都能體現出角色的性格特點。比如走路的步法,凈角講“闊大”,示其“粗魯”;生角講“穩靜安適”,以示其“莊重”;旦角講“細穩輕倩”,以示其“裊娜”……凡此種種,都是為了講求動作的美觀,講求動作的節奏,避免像真,避免寫實。在觀眾眼中,處處都是舞式,事事皆有身段,所謂“無動不舞”。戲曲舞蹈通過對生活動作的夸張、變形,以鮮明突出的外部造型來概括反映生活現象和人物精神,達到“離形得似”的藝術效果。

第三,齊如山論述了服裝的寫意特征——“不分朝代,不分地帶,不分時季”。他說:“國劇中的服裝,離寫實太遠,可以說是由唐宋元明數朝衣服斟酌制成的,也可以說是憑空制造的。”戲曲服裝中的“蟒”、“帔”、“褶子”、“氅”、“靠”、“宮衣”等,是在古人生活服裝的基礎上,融入了各個時期創作者的主觀情志和藝術思考而設計制作的,它沒有南北地域的差別,也沒有春夏秋冬的區別,甚至沒有各個朝代的分別,有的卻是等級之分、品德之分、性格之分。其顏色、花紋及著法有著極嚴的規定,例如“有功的正直人穿紅色,忠藎之臣穿綠色,粗魯人穿黑色”等等,這些服裝的穿戴規制已經成為演員和觀眾之間達成共識的藝術語匯,它傳達出來的是對人物性格、品質的審美評判,因此它是具有一定的寫意性的。

第四,齊如山論述了臉譜的寫意特征──“傳神的氣味”。齊如山認為臉譜“是由像真的化妝又進一步為美術的化妝了”,他在20年代所寫的《中國劇之組織》中專門分析了臉譜的寫意性,“扮演某種神怪,則將某種形象涂繪于臉上,其不能涂繪者,則將一二物事,畫于臉上,以作代表。”以極大的變形、夸張、裝飾來達到傳神之旨,滿足觀眾對歷史人物的倫理評判。

第五,齊如山論述了“切末”的寫意特征──“舞具”。他在《國劇要略》中對道具和切末的概念進行了界定,認為道具是寫實劇中所用的器具,與日常生活中的物品并無兩樣;而中國戲曲中的切末“乃完全是為歌舞應用的器具,性質完全不同,都有特別的規定,以不妨害舞的姿式為原則,絕對不許真的物器上臺”。他列舉了多種戲曲舞臺是常用的切末:布城、山石片、云片、馬鞭、船槳、大帳子、小帳子、車旗、風旗、水旗、令箭、牙笏、燈、枷等等,通過分門別類的介紹說明,分析其鮮明的寫意性特征。中國戲曲舞臺上的切末不同生活中的真實形態,它吸收了生活中的某種具有代表性的東西,突破細節真實的“形似”,達到藝術真實的“神似”,在似與不似之間、真與不真之間,找到最佳的傳情達意的方式。

第六,齊如山還指出了戲曲舞臺時空處理的寫意性特征──“流動的場子”。關于舞臺,齊如山說:“國劇的場子,與話劇不同。話劇一般大多數是一個固定的地方,國劇則大多數是流動的場子,無法布景。”與寫實主義戲劇演出藝術不同的是,戲曲不掩蓋舞臺的假定性,而是公開承認并充分利用這種假定性,用虛擬的手法描摹客觀事物與環境。戲曲這種時空自由的特征,不僅充分發揮了舞臺空間的表現力,而且使寫人與寫景在人物的活動中同步完成。

齊如山的戲曲寫意論,包括聲音的寫意、動作的寫意、服裝的寫意、化妝的寫意、舞臺設計的寫意和時空的寫意,涉及了戲曲舞臺藝術的各個方面。他的論述有些分散,不夠集中,但往往一語破的,切中要害。他常常在耐心的介紹、講解中,閃爍著真知灼見的理論光芒;在平靜的敘述、分析中,顯示出平中見奇的理論魅力。齊如山的寫意論,并沒有站在很高的理論層次上對中國戲曲作出精深的美學闡發,而是實實在在地探究舞臺藝術的各個方面應該進行如何具體的寫意性實踐;它不著眼于形而上的“道”,而注目于形而下的“器”;它不是思辨的抽象,而是經驗的實在。

(三)齊如山的創作論

齊如山有關編劇方面的理著述不算很多,他以實用為目的,在繼承前人成果的基礎上,總結自己多年創作實踐的寶貴經驗,著有《編劇回憶》,他的編劇理論集中體現了如下觀點:

1.高度重視劇本的結構。

齊如山說,“編皮簧劇須明瞭他的結構。”在場次的具體安排上,齊如山提到末場要“收煞有力”,“要達到最高潮、最熱鬧的地步,然后再一落千丈”。對于結局的處理不落俗套的觀點和區別對待不同素材的寫作方法,是他在創作上取得成功的關鍵。

2.高度重視觀眾心理。

齊如山在劇本創作中有著充分的觀眾意識,在《編劇回憶》中,他特別提出了“編劇需迎合觀眾”的看法。他認為劇作家應運用一切辦法抓住觀眾。對此,他總結了“非多在反面著筆不可”的方法:運用反襯,通過對比,形成心理落差,取得較好的劇場效果。考慮中國觀眾的審美習慣,齊如山提出“戲中要有幽默處以便舒暢觀眾之腦思”的觀點。

3.高度重視戲曲語言。

齊如山在《編劇回憶》中提出了“戲中詞句最好雅俗共賞”的看法,而且認為戲曲的一般語言應用“戲中恒用”之語,劇中人物的語言應符合人物的身份、教養。對于劇中運用典故的問題,齊如山認為用典可以不拘朝代的先后,突出戲曲的寫意性特征。

4.高度重視演員的表演。

齊如山在《編劇回憶》中談到在劇本創作時,應考慮將演員的表演納入構思的范圍。他說:“當編某一句時,則必須閉目想一想,臺上該腳說此一句時,他是怎樣的神氣?怎樣的舉動?甚至其他別的腳色都是怎樣?如此編出來,則此句方有著落,更容易有精彩。”這種“身代梨園”的舞臺意識是是他在創作上取得成功的關鍵。

(四)齊如山的技法論

1935年,齊如山出版了《上下場》、《國劇身段譜》等,專門總結京劇舞臺動作技法。

齊如山在《上下場》里羅列了多種京劇舞臺上下場的動作技法,還歸納了舞臺調度、京劇音樂在上下場時的多種技法。這些京劇舞臺技術方面的提示,是經過齊如山多年在梨園界訪談、印證而來,它從藝人的口傳心授階段走向了文本化、規范化,使京劇舞臺表演從此有章可循、有據可依。

《國劇身段譜》是集中體現京劇舞臺演員形體動作的譜式性的專著,它考證了唐宋舞蹈與京劇舞臺動作之間的淵源關系,詳細詮釋了當代京劇舞臺匯聚的種種動作要領。

梅蘭芳對此書給予了高度的評價:

高陽齊如山先生,研求劇學已三十余年,梨園中老輩暨至后生無不熟稔,識力既高,又能虛心,逢人必問,故一切規矩知之極深,若紋之在掌。昔年與余談曰:中國劇之精華,全在乎表情、身段及各種動作之姿勢。歌舞合一,矩矱森嚴,此一點實超乎世界任何戲劇組織法之上。余深服其言。二十年間,余所表演之身段姿式,受先生匡正處亦復不少。近又將各種身段之原則,一一寫出,實為從來談劇著述中之創舉,我儕同業舊輩咸視為極重要之發明,深信國劇不至失傳,將惟此是賴。

京劇自徽班進京之時,經過幾十年的孕育,于20世紀二三十年代形成了群星璀璨的鼎盛態勢。在以后的幾十年間,也曾一度風靡全國,擁有“國粹”之稱,蜚聲海外。但是到了21世紀的今天,京劇顯現出了令人無奈的頹勢和荒涼。究其原因,筆者以為,其核心問題是人才的匱乏,包括編劇、導演、表演、音樂、美術人才的匱乏,也包括懂專業、善經營的管理人才。須知,在京劇輝煌鼎盛的時代,每一位“名角兒”的成功,在其身后都有一個創作集體或名曰“智囊團”的隊伍,其中最重要的一點就是各行人才的通力合作,有見識、有眼光的文化人熱心參與其中,這才是形成四大名旦、四大須生競相爭妍的基礎和實力所在。曾幾何時,梅、尚、程、荀背后的齊如山、羅癭公、金仲蓀、莊清逸、陳墨香等文人,以其獨特的方式對他們所心儀的藝術家們給予文化的注入,他們的學識和眼光讓四大名旦在20世紀的京劇舞臺上留下了炫目的足跡。齊如山以他貫通中西的學養和對京劇的滿腔熱忱以及個人傳奇般的經歷,似乎可給今人留下一些歷史的思索。