何星亮 廣東省興寧市人,博士。第十屆、十一屆全國政協(xié)委員、民族和宗教委員會委員。中國社會科學(xué)院民族學(xué)與人類學(xué)研究所二級研究員、研究所職稱評審委員會副主任,中國社會科學(xué)院高級職稱評審委員會委員。中國社會科學(xué)院研究生院教授、博士生導(dǎo)師。中國民族學(xué)會常務(wù)副會長,國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作專家委員會委員,中山大學(xué)博士生導(dǎo)師,哈薩克斯坦共和國法拉比國立大學(xué)外籍博士生導(dǎo)師。曾任日本東洋文庫、國學(xué)院大學(xué)、國立亞非語言文化研究所客座研究員。

何星亮 廣東省興寧市人,博士。第十屆、十一屆全國政協(xié)委員、民族和宗教委員會委員。中國社會科學(xué)院民族學(xué)與人類學(xué)研究所二級研究員、研究所職稱評審委員會副主任,中國社會科學(xué)院高級職稱評審委員會委員。中國社會科學(xué)院研究生院教授、博士生導(dǎo)師。中國民族學(xué)會常務(wù)副會長,國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作專家委員會委員,中山大學(xué)博士生導(dǎo)師,哈薩克斯坦共和國法拉比國立大學(xué)外籍博士生導(dǎo)師。曾任日本東洋文庫、國學(xué)院大學(xué)、國立亞非語言文化研究所客座研究員。

出版學(xué)術(shù)專著、合著、主編著作、譯著29部,其中,獨著《中華文明:中國少數(shù)民族文明》(上下冊)《新疆民族傳統(tǒng)社會與文化》《邊界與民族——清代勘分中俄西北邊界大臣的察合臺、滿、漢五件文書研究》等12部;合著《中華民族的形成與中國的民族政策》(中英文出版)《突厥史話》(中英文出版)等5部;主編著作10部,譯著2部。發(fā)表學(xué)術(shù)論文和調(diào)查報告160多篇;評論和介紹文章11篇;在報刊發(fā)表文章、訪談百余篇;撰寫內(nèi)部信息、提案和研究報告百余篇。獲省部級以上優(yōu)秀成果獎17項。《圖騰與中國文化》《中國自然崇拜》兩書于2009年被新聞出版總署評為“經(jīng)典中國國際出版工程”,2011年譯成外文出版。

中國龍文化經(jīng)歷了哪幾個重要的發(fā)展階段?研究龍的學(xué)者大多是根據(jù)朝代把龍分為商周之龍、春秋戰(zhàn)國之龍、秦漢之龍、隋唐之龍、唐宋之龍、明清之龍等,并作一些比較,說明各個朝代龍形象的不同點。遺憾的是,沒有人研究過促成中國龍文化發(fā)生重大變遷的若干階段。據(jù)現(xiàn)有資料,最早的具有傳統(tǒng)特征的龍形象是遼寧阜新查海遺址1994年6月至10月間發(fā)掘的一條距今8000年的興隆洼文化石塊堆塑龍。這條龍用大小均等的紅褐色礫巖擺塑,全長19.7米,龍頭部最寬處約2米,龍身至尾部寬約1米或不足1米。呈昂首張口、彎身弓背狀。這是考古學(xué)發(fā)現(xiàn)的年代最早、體型最大的堆塑龍形。其次是距今6000年的河南濮陽西水坡遺址出土的蚌殼龍。蚌殼龍頭朝北,背朝西,身長1.78米,高0.67米。龍昂首,曲頸,弓身,長尾,前爪扒,后爪蹬,狀似騰飛。1993年6月,在湖北黃梅縣白湖鄉(xiāng)張城村焦墩遺址發(fā)現(xiàn)的遠(yuǎn)古先民用卵石擺塑的一條巨龍,其年代與河南濮陽蚌殼龍的時間相當(dāng)。其龍身長4.46米,高2.28米,寬0.3至0.65米,昂首直身,曲頸卷尾,背部有三鰭,腹下伸三足,長頸曲折彎卷,獨角上揚(yáng),恰似一條正在騰飛的巨龍。從這三例龍形象來看,不是自然界中有龍,而是人們創(chuàng)造了龍,是文化龍,由此可推測,中國龍的起源至少在一萬年以上。也就是說,龍起源于舊石器時代晚期。在漫長的歲月里,龍文化經(jīng)歷了起源、形成、發(fā)展和變遷過程。研究龍文化的主要發(fā)展階段,對全面、系統(tǒng)了解中國龍文化很有意義。根據(jù)目前的資料,筆者認(rèn)為,龍文化自產(chǎn)生以來,主要經(jīng)歷了四個較大的發(fā)展階段。

一、圖騰 崇拜

史載伏羲氏“蛇身人首”,意即伏羲氏族的圖騰標(biāo)志或圖騰祖先為“蛇身人首”形象,亦即其氏族圖騰為蛇。又傳說華胥“感蛇而孕”而生伏羲,意即伏羲氏族的始祖母華胥因蛇而孕生下一子,其后裔后來繁衍成一大氏族即伏羲氏族。

伏羲女媧圖 唐代吐魯番遺畫

褚蘭墓蓋的蓮花紋周圍有伏羲女媧相環(huán)繞而飄飄起舞,象征陰陽交感、化育萬物。

安徽宿縣褚蘭漢墓頂蓋石畫像

伏羲時代已發(fā)明較為高級的漁獵工具進(jìn)行漁獵,不過,依然是攫取性的生產(chǎn)活動。一般認(rèn)為,舊石器時代晚期仍是主要以漁獵為主的時期,至新石器時代才出現(xiàn)農(nóng)業(yè)。據(jù)此,則伏羲時代尚處于舊石器時代。伏羲時代崇奉的龍,無疑是圖騰,而不是神。至新石器時代,由伏羲氏族發(fā)展而來的太暤部落,仍沿襲古老的名稱和標(biāo)志。

世界上不少學(xué)者認(rèn)為,最早的有體系的宗教形式是圖騰崇拜。圖騰崇拜最主要的功能是區(qū)分的功能,例如,以虎為圖騰的群體,便以“虎”作為群體名稱,以虎圖案作為群體的標(biāo)志和象征,相信虎不僅不會吃本氏族成員,而且族人還會得到它的保護(hù)。一般情況下,禁止打虎和殺虎食肉,并有與之有關(guān)的種種信仰。以某種動植物作為標(biāo)志和象征,是最早的社會組織標(biāo)志和象征;以某種動植物作為群體的名稱,是最早的社會組織名稱。這些是人類社會完全形成的重要標(biāo)志。圖騰使人類各種社會群體能夠相互區(qū)分,不致相互混淆,在原始社會中發(fā)揮著重要作用。

一些學(xué)者認(rèn)為,最早的圖騰是動物,這表明圖騰發(fā)生于原始狩獵經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)之上,如德國學(xué)者B·安克爾曼指出,人類群體把圖騰作為親屬的觀念,“可能是在狩獵生產(chǎn)條件下形成的”。前蘇聯(lián)學(xué)者А·М·佐洛塔廖夫也說,圖騰的產(chǎn)生“基于舊石器時代原始的狩獵-采集經(jīng)濟(jì)”。С·А·托卡列夫也認(rèn)為,大多數(shù)圖騰都是動物,“這一事實是狩獵民族物質(zhì)生活條件的反映”。

在氏族社會早期,人類主要以狩獵、采集為生,生活資料完全靠大自然的恩賜。這種社會生產(chǎn)是攫取性的,是人類從動物界遺傳下來的本能的生產(chǎn)活動。不少學(xué)者認(rèn)為,由舊石器時代中期到中石器時代,人類的社會生產(chǎn)主要是狩獵和采集,與這種生產(chǎn)相適應(yīng)的宗教信仰主要是圖騰崇拜和巫術(shù),神靈崇拜尚未形成,這些都充分說明圖騰崇拜是在采集、狩獵時代產(chǎn)生的。

早在4000多年前,中國黃河流域和長江流域居住著許多部落。其中最著名的是黃河中上游和渭河流域的炎帝部落和黃帝部落,以及黃河下游的少暤部落和江淮流域的太暤部落。史稱炎帝“人身牛首”,故有些學(xué)者認(rèn)為炎帝是以牛為圖騰的。另有一些人根據(jù)炎帝為姜姓的有關(guān)記載,認(rèn)為炎帝為古羌人的祖先,而古羌人的圖騰一般為羊。史載“黃帝有熊氏”,大概黃帝出自熊氏族。少暤部落以鳥為圖騰,這是大多數(shù)學(xué)者公認(rèn)的。史載太暤部落以龍命官,稱為龍師。如《左傳·昭公十七年》記郯子語:“太暤氏以龍紀(jì),故為龍師而龍名。”杜預(yù)注:“太暤伏羲氏,風(fēng)姓之祖也。”《漢書·百官公卿表·上》記載:“宓羲龍師名官。”顏師古注引應(yīng)劭語:“師者,長也,以龍紀(jì)其官長,故為龍師。春官為青龍,夏官為赤龍,秋官為白龍,冬官為黑龍,中官為黃龍。”據(jù)此,太暤部落無疑是一個以龍為標(biāo)志和象征的部落,以龍與其他部落相區(qū)別。

新石器時代不是圖騰崇拜為主的時期,而是多神崇拜時期,圖騰崇拜與自然崇拜并行不悖。因而,龍作為太暤部落的圖騰,并不是產(chǎn)生于新石器時代,而是產(chǎn)生于更為遙遠(yuǎn)的舊石器時代,即狩獵采集時代。因此,太暤部落時代并不是龍圖騰產(chǎn)生的時代,而應(yīng)從太暤部落的先民中去探求。

史載“太昊伏羲氏”或“太暤帝庖羲氏”。史學(xué)界一般把太暤與伏羲等同起來,以為太暤即伏羲,或以為太暤為伏羲之號。也有的學(xué)者認(rèn)為“太暤”與“伏羲”毫無關(guān)聯(lián),是后人的誤會。在筆者看來,黃帝、炎帝、太暤、少暤、顓頊等,都不是遠(yuǎn)古時代具體的人物名稱,而是部落首領(lǐng)名稱。在原始時代,部落首領(lǐng)一般是由部落內(nèi)最強(qiáng)大的氏族選出,或由該氏族酋長擔(dān)任,這正如印第安阿茲特克聯(lián)盟是由三個部落組成的,聯(lián)盟設(shè)一個最高軍事酋長,名“蒙蒂祖瑪”,“蒙蒂祖瑪”所任之職是在一個氏族內(nèi)世襲的,鷲是“蒙蒂祖瑪”所居房宅上的徽志或圖騰,其人選則由全氏族成員從本氏族內(nèi)選出。溫內(nèi)巴戈印第安人也一樣,“警察職務(wù)由熊氏族人世襲,部落首領(lǐng)永遠(yuǎn)在雷鳥氏族中挑選,而公共傳呼人則總是由水牛氏族擔(dān)任”。易洛魁人、印第安人的情況也相似,“在聯(lián)盟開始創(chuàng)立之時,即設(shè)立了五十名常任首領(lǐng),并授以名號,規(guī)定永久分屬于各指定的氏族。除了兩名首領(lǐng)職位只保持一任之外,其余所有的首領(lǐng)職位,都一任連一任,先后相繼,從那時一直承襲到現(xiàn)在。每一個首領(lǐng)職位的名號也就成了充任該職者在任期內(nèi)的個人名字,繼任者即襲用其前任者之名。……當(dāng)這種首領(lǐng)職位出缺之時,世襲該職的氏族即授權(quán)在本氏族內(nèi)選舉一成員繼任,以保證有秩序地襲職。……就職以后,他原來的名字就‘取消’了,換上該首領(lǐng)的名號。從此他就以這個名號見諸于人”。從北美印第安人的技術(shù)水平來看,他們尚處于新石器時代,與黃帝、太暤等所處時代相似。所謂“黃帝有熊氏”,意即“黃帝”這一部落首領(lǐng)職位由熊氏族之人擔(dān)任。“太暤帝伏羲氏”,就是說“太暤”這一部落首領(lǐng)職位由伏羲氏族內(nèi)選出。伏羲氏族可能是太暤部落內(nèi)最古老、最強(qiáng)大的氏族,也可能太暤部落是由伏羲氏族分化發(fā)展而成的。

史載伏羲氏“蛇身人首”,意即伏羲氏族的圖騰標(biāo)志或圖騰祖先為“蛇身人首”形象,亦即其氏族圖騰為蛇。又傳說華胥“感蛇而孕”而生伏羲,意即伏羲氏族的始祖母華胥因蛇而孕生下一子,其后裔后來繁衍成一大氏族即伏羲氏族。類似傳說在近現(xiàn)代的中國南方彝族、白族、傈僳族等族中普遍存在。這也說明伏羲氏族的圖騰為蛇。

然而伏羲時代是什么時代呢?傳說中的三皇為燧人氏、伏羲氏和神農(nóng)氏。傳說燧人氏鉆木取火,是火的發(fā)明人,因而燧人氏時代是人類開始由生食向熟食過渡的時代,由生食到熟食,是人類社會的一個重要發(fā)展階段。

伏羲氏時代在中國史前社會中處于什么階段呢?《易·系辭·下》記載:“古者,包犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠(yuǎn)取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之精。作結(jié)繩而為罔罟,以佃以漁。”其意為:遠(yuǎn)古時,伏羲氏為天下的首領(lǐng),他抬頭則觀察天象,低頭則觀察地理,并觀察鳥獸的斑紋和植物的分布生長情況。近處則取法于人體的各部分,遠(yuǎn)處則取法于萬物的諸形象,于是開始造作八卦,用來溝通領(lǐng)會天地造化神妙高明的用意,用來衡量區(qū)分萬種物類的情狀。結(jié)繩而織成網(wǎng)罟,用來獵取鳥獸,捕捉魚類。此一記載說明伏羲時代已發(fā)明較為高級的漁獵工具進(jìn)行漁獵,由使用簡單的石器、木棒到結(jié)繩織網(wǎng)是人類漁獵生產(chǎn)工具的一個重大變革,使原始的漁獵生產(chǎn)力大大提高,因而伏羲氏時代是代表漁獵生產(chǎn)發(fā)達(dá)的階段。由于有了較先進(jìn)的漁獵工具,人們可以走出森林,走出高山,到平原地區(qū),到河流附近、湖泊旁邊進(jìn)行漁獵生產(chǎn)。因而伏羲時代也是中國原始時代一個重要的發(fā)展階段。不過,當(dāng)時仍是人類以漁獵為主的時代,依然是攫取性的生產(chǎn)活動。一般認(rèn)為,舊石器時代晚期仍是主要以漁獵為主的時期,至新石器時代才出現(xiàn)農(nóng)業(yè)。據(jù)此,則伏羲時代尚處于舊石器時代。由此也可說明,伏羲時代崇奉的龍,無疑是圖騰,而不是神。至新石器時代,由伏羲氏族發(fā)展而來的太暤部落,仍沿襲古老的名稱和標(biāo)志。

據(jù)上,筆者認(rèn)為,龍原為伏羲氏族的圖騰,后來成為太暤部落的標(biāo)志和象征。不過,如前所述,龍文化的起源是多元的,太暤部落當(dāng)是龍文化最為重要的起源地之一。也就是說,龍崇拜在中國歷史上,曾經(jīng)存在過圖騰崇拜階段。

二、神靈 崇拜

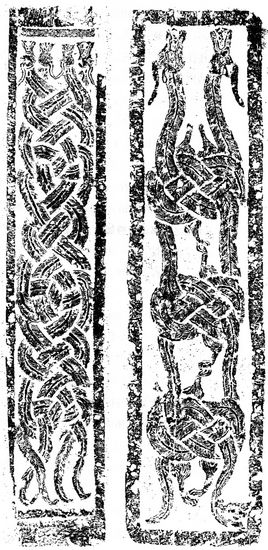

山東蒼山元嘉元年畫像石墓的長篇銘文記載云:“中直柱,雙結(jié)龍,主守中溜辟邪殃。”作為中直柱,正是撐天的巨柱,天地的溝通,正是靠兩龍相交而進(jìn)行的。

山東蒼山元嘉元年墓中的雙結(jié)龍圖像

左:墓門中立柱正面畫像

右:墓前室北中立柱正面畫像

人類進(jìn)入生產(chǎn)性經(jīng)濟(jì)時代,思考的問題越來越復(fù)雜。從“人類—動植物”的二元結(jié)構(gòu)發(fā)展到“人類—動植物—自然現(xiàn)象”的三元結(jié)構(gòu)。遠(yuǎn)古時代人們的生產(chǎn)力水平極為低下,在自然力面前軟弱無力,束手無策,于是便把各種自然力和自然現(xiàn)象神化,虔誠敬拜。在各種自然神中,雷神是最早形成的神靈之一。最早的雷神形象是龍。

所謂神靈崇拜階段,即把龍當(dāng)作神靈來崇拜。神靈崇拜又包含三種形式:自然神崇拜、保護(hù)神崇拜和神獸崇拜。這三種崇拜既互相關(guān)聯(lián),又各有差異。其中自然神崇拜是最早、最主要的,其他兩種崇拜形式都由自然神崇拜派生。自然神崇拜即把龍視為主宰雨水的雷神、水神、虹神、星神等來崇拜。不過,并不是說在自然神崇拜階段,龍已不再具有圖騰的特性。圖騰和自然神雖有差別,但也有聯(lián)系。從考古學(xué)和民族學(xué)資料來看,圖騰觀念產(chǎn)生于舊石器時代晚期或中期,至新石器時代,圖騰崇拜開始演化,其殘余形式仍長期延續(xù)。而神的觀念的產(chǎn)生較圖騰觀念晚得多。塔斯馬尼亞和澳大利亞土著是迄今所知的最原始的民族之一,其社會發(fā)展水平被認(rèn)為相當(dāng)于舊石器時代至中石器時代。據(jù)考察,塔斯馬尼亞人未被發(fā)現(xiàn)有神和神靈觀念。澳大利亞人的宗教形式主要是圖騰崇拜和巫術(shù),大多數(shù)部落不僅“沒有關(guān)于一神或多神的觀念,沒有對神的崇拜”,而且“萬物有靈觀念、靈魂和精靈信仰雖已出現(xiàn)在澳大利亞人中,但仍十分朦朧,在其宗教中并無多大作用”。僅在社會發(fā)展水平較高的東南部落中,才出現(xiàn)神的萌芽形態(tài)。至新石器時代,各種具有神性和神職的神才開始形成,如被認(rèn)為處于新石器時代的美洲印第安人中,已有了日、月、水、火、土、風(fēng)等自然神的雛形。

從文化的角度來看,人類文明發(fā)生的關(guān)鍵是發(fā)明植物的種植和動物的飼養(yǎng),即學(xué)術(shù)界稱之為“產(chǎn)食革命”(Food Production Revolution)的階段。人類倘若不會種植植物和飼養(yǎng)動物,將永遠(yuǎn)處于漁獵采集的原始狀態(tài),文明也就無從產(chǎn)生。人類在漁獵時代的社會生產(chǎn)主要是攫取性的,與一般動物捕獲食物沒有根本性的不同,攫取是所有動物的本能之一。而種植農(nóng)作物和飼養(yǎng)動物則是一般動物不具有的技能。因此,從攫取性的漁獵生產(chǎn)過渡到生產(chǎn)性的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn),是人類社會的第一次大革命,有的學(xué)者稱之為“農(nóng)業(yè)革命”。這一大革命必然會給整個人類社會帶來極大的變化,居住方式也開始由游徙過渡到定居,從而逐步拋棄從動物界遺傳下來的本能的生產(chǎn)活動和居住方式。宗教信仰也得到進(jìn)一步的發(fā)展,從較為單一的圖騰崇拜、巫術(shù)等過渡到多神崇拜階段。龍圖騰崇拜也從此走向一個新的發(fā)展階段——龍神崇拜階段。

一般認(rèn)為,種植植物和飼養(yǎng)動物發(fā)生在新石器時代。大量的中外考古資料說明,農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)在新石器時代開始形成,攫取性的社會生產(chǎn)開始過渡到生產(chǎn)性的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)。中國新石器時代一般認(rèn)為是在4000年前至一萬年內(nèi)的時期,而前述6000年前至8000年前的龍都屬于新石器時代。由此也可說明當(dāng)時的龍崇拜已不再是單一的圖騰崇拜,而主要是龍神崇拜。

從中國的傳說來看,中國的農(nóng)業(yè)革命發(fā)生在三皇之一的神農(nóng)氏時代。《易·系辭·下》記載:“包犧氏沒,神農(nóng)氏作,斫木為耜,揉木為耒,耒耨之利,以教天下。”其意為:伏羲氏死后,神農(nóng)氏興起,砍削木頭作為耜,揉曲木頭作為耒,將耕地鋤草的方法教給天下人們。其他古籍也有關(guān)于神農(nóng)氏好耕種的記載,如《太平御覽》卷721引《帝王世紀(jì)》:“炎帝神農(nóng)氏長于姜水,始教天下耕種五谷而食之,以省殺生。”《淮南子·修務(wù)篇》:“……于是神農(nóng)乃始教民播種五谷,相土地宜燥濕肥磽高下。”《管子·形勢》:“神農(nóng)教耕生谷,以致民利。”《管子·輕重戊》:“神農(nóng)作樹五谷淇山之陽。九州之民乃知谷食,而天下化之。”《莊子·盜跖》:“神農(nóng)之世,……耕而食,織而衣,無有相害之心,此至德之隆也。”《繹史》卷4引《周書》:“神農(nóng)之時,天雨粟,神農(nóng)遂耕而種之,作陶冶斤斧,為耒耜耨,以墾草莽,然后五谷興助,百果藏實。”《商子·畫策》:“神農(nóng)之世,男耕而食,婦織而衣,刑政不用而治,甲兵不起而王。”由上可知,在神農(nóng)氏領(lǐng)導(dǎo)下,先民進(jìn)行了一場史無前例的社會生產(chǎn)大革命,從以漁獵為主的階段進(jìn)入以農(nóng)業(yè)為主的階段。

隨著產(chǎn)食革命或農(nóng)業(yè)革命的發(fā)生和發(fā)展,人類思維也發(fā)生了一次大的變革。在采集和漁獵經(jīng)濟(jì)時代,人類與自然的關(guān)系主要是人類與動物及植物的關(guān)系,因而人們經(jīng)常觀察、思考的是人與動物及植物之間的關(guān)系,各種動物的習(xí)性有什么不同?各種動物的棲息特點有什么不同?對不同動物應(yīng)采用哪些不同的狩獵方法?何時狩獵哪種動物合適?各種植物生長情況有什么不同?什么時候吃哪一種野菜?什么時候采哪一種野果?因而當(dāng)時人類的思維結(jié)構(gòu)主要是“人—動植物”的二元結(jié)構(gòu)。圖騰崇拜也正是在這種思維結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上形成的,因而人們把某一種動植物與某一群體進(jìn)行類比,并作為標(biāo)志和象征。

人類進(jìn)入生產(chǎn)性經(jīng)濟(jì)時代,思考的問題越來越復(fù)雜。種植的作物到了一定時期便有收成,飼養(yǎng)的牲畜每年都會繁殖幼畜。但是,種植的作物并不是每年都能取得一樣的好收成,時好時壞,有時甚至顆粒無收。倘若洪水泛濫或颶風(fēng)肆虐,即使快要收獲的莊稼也會付諸東流;倘若風(fēng)調(diào)雨順,即使播種后不怎么管理也會有一定收成。飼養(yǎng)的牲畜也一樣,如果冬季天氣特別寒冷,將會凍死牲畜;如果天氣較暖和,則牲畜能較安全地度過冬天。在這種情況下,人們不僅觀察、思考人與動物和植物的關(guān)系,而且觀察、思考自然現(xiàn)象與動物和植物的關(guān)系,把地上的動植物與天上的自然現(xiàn)象分開來加以觀察和思考,自然現(xiàn)象為什么會影響農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)?怎樣影響農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)?這樣,人們的思維基本結(jié)構(gòu)也就發(fā)生了變化。人類的思維從“人類—動植物”的二元結(jié)構(gòu)發(fā)展到“人類—動植物—自然現(xiàn)象”的三元結(jié)構(gòu)。

新石器產(chǎn)食革命的發(fā)生和原始思維的變革,引起社會意識和宗教觀念的變化。由于原始農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)與自然現(xiàn)象的變化關(guān)系密切,莊稼收成的好與壞,牲畜頭數(shù)的增與減,很大程度上取決于自然。但是,遠(yuǎn)古時代人們的生產(chǎn)力水平極為低下,在自然力面前軟弱無力,束手無策,于是便把各種自然力和自然現(xiàn)象神化,虔誠敬拜。

從中外原始民族的宗教信仰來看,在各種自然神中,雷神是最早形成的神靈之一,而天神或上帝等是較晚時候產(chǎn)生的。雷神的形成與早期農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)密不可分。首先,古代人們以為雷與農(nóng)作物和牧草的發(fā)芽、生長、結(jié)果有關(guān)。當(dāng)他們發(fā)現(xiàn),春雷響后,萬物復(fù)蘇,因而誤以為雷有催生萬物的功能。《說文》云:“霆,雷余聲也,鈴鈴,所以挺出萬物。”《易·說卦傳》:“動萬物者,莫疾乎雷。”春分到秋分期間,是雷電活動的時期,同時也是萬物迅速生長、結(jié)果的時期。秋分以后,天氣漸涼,一般不會再有雷電,而此時萬物也逐漸枯黃、衰落。古人敏銳地觀察到這一點,他們說:“雷于天地為長子,以其首長萬物與其出入也。雷出地百八十三日而復(fù)入,入則萬物入。入地百八十三日而復(fù)出,出則萬物亦出,此其常經(jīng)也。”這種現(xiàn)象自然會使古人以為萬物生長、枯黃與雷的出沒有必然的聯(lián)系,進(jìn)而誤以為雷主宰萬物生長,是農(nóng)牧業(yè)的保護(hù)神。在北方民族中,不少民族在春雷第一聲響后要用鮮奶舉行祭祀儀式。在他們看來,春雷響后,牧草長出新芽,牛羊開始產(chǎn)羔。母羊吃了嫩草,奶汁較多,除了喂羊羔之外,還可供人食用,因此他們認(rèn)為春雷給人們帶來了羊羔和鮮奶。其次,雷電往往與雨水相伴隨,春、夏、秋之際,雷鳴電閃之后往往就有一場大雨。古人不清楚雷電和雨水的關(guān)系,誤以為雨水是雷電帶來的,雷主宰雨水。由于雨水是農(nóng)牧業(yè)的命脈,希望五谷豐登、六畜興旺的人們自然會祈求主宰雨水的雷神保佑。

雷神觀念產(chǎn)生之后,人們便開始塑造雷神形象。龍可能是中國歷史上最早的雷神形象,史籍中有不少記載,如前所述,《山海經(jīng)·海內(nèi)東經(jīng)》記雷神形象為“龍身而人頭”,《淮南子·地形訓(xùn)》稱其為“龍身人首”。《易·說卦傳》:“震為雷,為龍”,亦即雷電如龍。古代蒙古人也認(rèn)為龍能打雷降雨,雷聲是龍發(fā)出的聲音,當(dāng)龍尾迅速蜷曲的時候就發(fā)出閃電。14世紀(jì)的波斯文史籍《史集》載:“據(jù)說,在蒙古斯坦經(jīng)常打雷。蒙古人認(rèn)為,雷電出自某種類似于龍的動物,而且在他們的地區(qū)上,居民仿佛親眼見到它怎樣從天上降到地上,以尾擊地,蜿蜒而動,并從口中噴出火焰。”在國內(nèi)外許多民族中,都有把龍視為雷神形象的資料。因而,最早的雷神形象當(dāng)是龍,至于其他雷神形象,是后來產(chǎn)生的,有的則是因民族、因地區(qū)不同而有不同的龍形象。

后來,自然神靈越分越細(xì),雨神、水神、虹神、星神也先后產(chǎn)生,龍又成為這些神的象征被加以崇拜。

據(jù)上,由圖騰崇拜發(fā)展到神靈崇拜,主要是由于社會生產(chǎn)大革命——農(nóng)業(yè)革命形成的,是由內(nèi)部創(chuàng)新、變革引起的。

三、龍神崇拜與帝王崇拜相結(jié)合

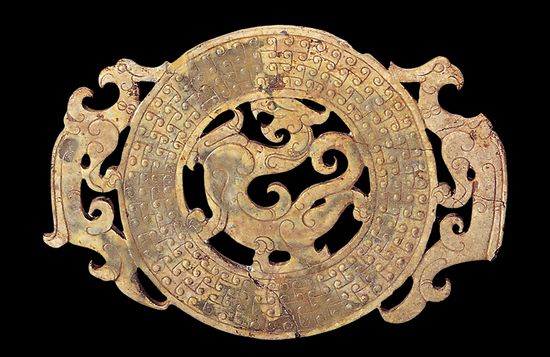

西漢出廓龍鳳玉佩 廣州南越王墓出土

雍正 明黃色緞繡云龍銀鼠皮龍袍

在中國歷史上,龍在樹立權(quán)威、奪取王權(quán)和鞏固王權(quán)方面曾起過重要作用。其原因是龍在各民族的心目中占有極其重要的地位。在新石器時代,龍便被奉為主宰雨水之神的象征,人們相信雨水、旱澇均由龍神主宰,而中國自古以農(nóng)立國,雨水是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的命脈,直接影響著中國古代人們的生活和安全。因而在眾多神靈中,龍受到最普遍的崇拜。

龍崇拜與帝王崇拜相結(jié)合的階段是隨著秦漢中央政權(quán)的高度集中而形成的。秦之前,各國諸侯割據(jù)一方,各自為政。秦蕩平六國,統(tǒng)一全國。為鞏固政權(quán),在行政上實行郡縣制,以分化、削弱諸侯舊有勢力。在文化上統(tǒng)一文字,在經(jīng)濟(jì)上統(tǒng)一度量衡。漢繼秦制,并吸收秦亡的經(jīng)驗教訓(xùn),采取各種方式維護(hù)政權(quán)和保障國家統(tǒng)一。國家的統(tǒng)一,疆域的擴(kuò)大,使各地、各民族不同的龍文化有了更多的相互交流、借鑒的空間,同時也有了整合、升華的基礎(chǔ)。

統(tǒng)治地域如此廣大的國家,除了采取各種政治、經(jīng)濟(jì)和軍事措施之外,還必須通過各種方式神化帝王,樹立帝王的絕對權(quán)威。如何樹立權(quán)威?縱觀歷史,主要有三種方式:一是把自己說成是神的化身或神之子,或把自己說成是受神靈保護(hù)的人;二是所謂“君權(quán)神授”,即把自己獲得王權(quán)說成是上帝的旨意、神的安排;三是兩種方式兼而有之,既宣揚(yáng)自己的王權(quán)是神授予的,又說自己是神的化身或神之子。關(guān)于這些,在中外各民族中可找到大量的事例。

在中國歷史上,龍在樹立權(quán)威、奪取王權(quán)和鞏固王權(quán)方面曾起過重要作用。其原因是龍在各民族的心目中占有極其重要的地位。如前所述,在新石器時代,龍便被奉為主宰雨水之神的象征,受到各地的普遍崇拜。人們相信雨水、旱澇均由龍神主宰,而中國自古以農(nóng)立國,雨水是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的命脈,或風(fēng)調(diào)雨順,或旱或澇,決定著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的豐歉,直接影響著中國古代人們的生活和安全。因而在眾多神靈中,龍受到最普遍的崇拜。古代許多帝王為了奪取王權(quán)或鞏固王權(quán),充分利用人們崇敬龍神的心理,通過各種方式神化自己,其中最主要的方式是借助龍樹立權(quán)威,獲得人們普遍的信任和支持。

秦漢以來,歷代帝王借助龍樹立權(quán)威的方式主要有兩種:其一是把自己的誕生神秘化,聲稱與龍有密切的關(guān)系,說自己是龍種、龍子。秦始皇被稱為“祖龍”,雖然“祖龍”究竟指的是什么,史家說法不一,但秦始皇與龍神拉上關(guān)系當(dāng)是無疑的。

漢朝各代帝王更加精于利用龍神的神力和地位以樹立權(quán)威,每一代帝王都說自己是龍的化身,是真龍?zhí)熳印髡f漢高祖劉邦系其母劉媼與蛟龍交合而生,《史記·高祖本紀(jì)》:“其先劉媼嘗息大澤之陂,夢與神遇,是時,雷電晦冥,太公往視,則見蛟龍于其上。已而有身,遂產(chǎn)高祖。”因為是龍之子,故劉邦“隆準(zhǔn)而龍顏,美須髯……”注曰:“高祖感龍而生,故其顏貌似龍,長頸而高鼻。”劉邦出身寒微,比不上六國諸侯王后裔的地位、身份高貴,為了抬高自己,樹立權(quán)威,使眾人信服,劉邦及其親信便編造了這一荒誕的故事,把自己說成是龍之子,不是凡人,以使人們像尊崇龍一樣尊崇他、畏懼他。正如古埃及自奉太陽神為主神之后,歷代國王被認(rèn)為是太陽神,“在世之日即被崇敬為神,敬獻(xiàn)祀品,并有專職祭司在供奉國王神位的寺廟里專司祭祀禮拜。”人們“絕對相信國王真實的神性”,認(rèn)為他是“偉大的神”,是“太陽神的兒子……他的各種稱號直接淵源于太陽神的稱號”。

自秦漢之后,龍神崇拜與帝王崇拜結(jié)合在一起,龍也因此獲得了更為顯赫的地位,對中國龍文化的發(fā)展起著十分重要的作用。一方面,龍神崇拜得到進(jìn)一步的傳播,使原來不崇拜龍的地區(qū)和民族崇拜龍。另一方面,有利于各地區(qū)、各民族本來不同的龍文化得到整合,使之逐步趨同,使各地、各民族不同的龍形象逐步趨于統(tǒng)一。從各地出土的秦漢以后的龍形象均大同小異來看,說明帝王崇拜與龍神崇拜相結(jié)合對各地龍文化的整合具有十分重要的作用。因此,可以說,秦漢之后,龍神崇拜與帝王崇拜相結(jié)合,使中國龍文化得到極大的發(fā)展,進(jìn)入一個新的發(fā)展階段。

龍崇拜的這一發(fā)展階段的基礎(chǔ),也主要是由內(nèi)部創(chuàng)新、變革引起的。

四、印度龍崇拜與中國龍崇拜相結(jié)合

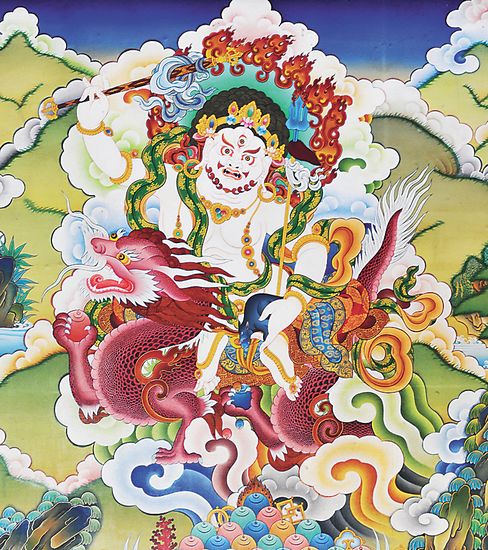

藏傳佛教中騎龍的白財神

龍文化傳入印度在秦漢之前,此前,中國龍的神性主要是行云播雨。龍崇拜傳入印度之后,經(jīng)過再創(chuàng)造,與本地的文化相結(jié)合,形成了具有印度特色的龍文化。佛教產(chǎn)生之后,龍文化又與佛教結(jié)合在一起。隨著佛教的東傳,佛教中的龍文化又經(jīng)由絲綢之路傳入中國,與我國原有的龍文化融為一體。

印度佛教傳入中國,對中國龍文化影響很大。佛教中的龍王、龍珠、龍宮信仰及其傳說等與中國本土龍文化融合,使中國龍文化更為豐富多彩。

在中國本土的龍崇拜中,原無“龍王”崇拜,龍王崇拜是在佛教傳入后引進(jìn)的。宋人趙彥衛(wèi)《云麓漫鈔》中說:“古祭水神曰河伯。自釋(釋迦牟尼)氏書入,中土有龍王之說,而河伯無聞矣。”在漢代之前,只有龍神,而無“龍王”。佛教從東漢開始逐步傳入中國,至隋唐時代,佛教信仰在中國傳播較廣。隨著佛教的傳播,龍王信仰遍及中土,并與中國原有的龍崇拜相結(jié)合。

從一些跡象來看,印度佛教中的龍王的原形是中國先秦時代主宰雨水的龍神,龍神信仰傳入印度后,經(jīng)過印度人的再創(chuàng)造,成為“龍王”,并增添了龍宮、龍珠等信仰。隨著佛教的東傳,龍王崇拜也隨之傳入中國。隨著佛教在中國的廣泛傳播,龍王信仰也得到迅速流傳。

佛教中的龍王與中國龍神都具有行云播雨的神性,但也存在不同之處,主要表現(xiàn)在如下幾方面:

其一,中國龍與印度龍之間最大的差異是地位不同。在動物崇拜中,龍具有至高無尚的地位。特別是在龍崇拜與政治結(jié)合起來之后,龍成為帝王的象征,成為神圣不可侵犯的動物神。而印度龍則是一般的神靈,如佛經(jīng)中的天龍八部之“龍”,不過是普通的護(hù)法神而已,無至高無上的地位。在印度的動物崇拜中,金翅鳥受到最高的崇拜,而龍經(jīng)常是金翅鳥的獵物。在印度神話中,蛇最懼金翅鳥,看到飛過來的金翅鳥,便驚慌逃走。在佛典中,龍的“三患”之一便是金翅鳥。傳說金翅鳥每天以龍為食,一天需要一條大龍王,五百條小龍。這說明龍的地位遠(yuǎn)在金翅鳥之下。而中國則相反,龍的地位遠(yuǎn)在鳳鳥之上。

其二,中國古代傳說中的龍,能夠升天入地,溝通天人;能為神仙乘馭,來往于天地之間。如黃帝乘龍升天,顓頊、帝嚳、啟亦乘龍往來。而印度佛教中的龍則沒有這種神性。大神乘騎的是金翅鳥,如古印度人的天神毗濕奴常騎在金翅鳥上飛行。佛教中的文殊菩薩乘的是獅子和孔雀,或坐白蓮臺;普賢菩薩乘的是六牙白象,或坐青蓮臺。

其三,在佛教的龍王崇拜傳入之前,中國的龍沒有地域龍,龍被奉為主宰雨水之神,受到各地各民族的普遍崇拜,龍的形象基本上也是相同的,只有顏色的區(qū)別,分為青、赤、白、黑、黃五種。印度人封龍為“王”,給龍造“宮”,是一個創(chuàng)造,印度龍的地方神特性較明顯,龍王的種類繁多,大至四海,小至湖、河,都有龍王。各水域的龍王各有其名,各據(jù)一方,每一個水域都有龍王、龍宮,說明龍只不過是某一水域的主宰神。

其四,求雨儀式不同。中國原有的向龍神求雨的方式主要是巫術(shù)儀式,筑土龍并舉行雩祭,模仿下雨,此外各地還有其他巫術(shù)儀式。而向龍王求雨主要是呈祭品、燒香、跪拜、祈求的祭祀儀式。

從以上差異來看,龍文化傳入印度在秦漢之前,因為龍在秦漢開始與帝王崇拜結(jié)合在一起,在此之前,中國龍的神性主要是行云播雨,而印度的龍王也一樣,主宰大海、湖泊和水潭等水域。龍崇拜傳入印度之后,經(jīng)過再創(chuàng)造,與本地的文化相結(jié)合,形成了具有印度特色的龍文化。佛教產(chǎn)生之后,龍文化又與佛教結(jié)合在一起。隨著佛教的東傳,佛教中的龍文化又經(jīng)由絲綢之路傳入中國,與我國原有的龍文化融為一體。

由中國傳入并經(jīng)過印度化而納入佛教體系的龍王崇拜,隨著佛教的東傳又反饋到中國。而佛教傳入中國之后,也經(jīng)歷了一個中國化的過程。龍王信仰也一樣,自傳入中國之后,經(jīng)過再創(chuàng)造,因而后來中國的龍王信仰又不同于印度的,成為中國化的龍王。在印度,龍王是佛的信徒、供養(yǎng)者或守護(hù)神。而中國的龍王因受道教和儒教的影響,龍王信仰也發(fā)生了種種變化。在道教的影響下,中國的龍王成為玉皇大帝的部下。在儒教的影響下,中國的龍王傳說也強(qiáng)調(diào)仁、信、義,強(qiáng)調(diào)夫婦、弟兄、父女之情,并有善惡之分。此外,各地的龍王一般有姓、名和封號,這也是中國特有的。

印度佛教藝術(shù)的傳入,對中國龍形象也有較大的影響。從漢晉到唐宋時期,龍的形象在演變過程中明顯地受到佛教藝術(shù)的影響。如敦煌北魏壁畫上的龍,其動態(tài)雖在奔騰,卻給人以一種安詳、寧靜的感覺,這種造型顯然來源于同時代佛教中的飛天。在南北朝時,龍的頸上和背上出現(xiàn)“焰環(huán)”,其造型是受佛頂上的五佛頂之一的“火聚光頂”之類佛教藝術(shù)裝飾的影響。至唐宋時期,此種影響更為明顯。中國原無獅子,獅子形象是佛教東傳后引入的。一般認(rèn)為,獅子形象在東漢開始出現(xiàn),到西晉時期較為流行,南北朝以后廣為盛行。印度佛教中的獅子對中國龍形象的演變影響很大,唐宋時期的龍吸收獅子的形象特征,頭圓而豐滿,腦后披鬣,鼻子也近似獅鼻。江西江寧南唐時代的一些墓中壁畫上的龍,不但頭部像獅子,就連整個身體也有點近似于獅子。龍吸收獅子形象,主要是為了言其神威,增加它的神通。

龍珠也是佛教東傳以后才有的。佛教中有一種寶珠,又叫摩尼珠、如意珠。《智度論》卷五九:“有人言,此寶珠從龍王腦中出。人得此珠,毒不能害,入火不能燒,有如是等功德。”唐宋以后,龍戲珠的出現(xiàn)當(dāng)與佛教有淵源關(guān)系。

印度佛教龍文化的返歸中國,對中國龍文化的影響是巨大的。一方面,它豐富了中國龍文化,增添了不少新的成分,使之更加宏富、博大;另一方面,隨著佛教的傳播,龍崇拜的地域更加廣大。此外,由于龍王信仰具有地域性,因而許多地區(qū)不僅奉龍王為雨水神,而且還奉之為地域保護(hù)神。印度龍的返歸中國,促使中國龍文化發(fā)展到一個新的階段。

龍崇拜的這一發(fā)展階段與前幾個階段不同,其變遷的原因主要不是內(nèi)部創(chuàng)新,而是文化傳播引起的。不過,不是簡單的引進(jìn),而是經(jīng)過再創(chuàng)造,使印度龍王具有中國的特性,并與中國原有的龍文化緊密地結(jié)合在一塊。

印度佛教中的獅子對中國龍形象的演變影響很大,唐宋時期的龍吸收獅子的形象特征,頭圓而豐滿,腦后披鬣,鼻子也近似獅鼻。

唐代圓雕青玉龍首 西安東南郊唐代曲江池遺址出土

中國龍文化經(jīng)歷了四個較大的發(fā)展階段:圖騰崇拜階段、神靈崇拜階段、龍神崇拜與帝王崇拜相結(jié)合的階段、印度龍崇拜與中國龍崇拜相結(jié)合的階段。在狩獵采集階段,某些部落把龍視為圖騰,當(dāng)作自己的親屬和祖先,農(nóng)牧業(yè)形成之后,神靈觀念開始產(chǎn)生,人們又把龍奉為神。秦漢時期,中國的大一統(tǒng)要求有一個與之相適應(yīng)的神,以整合各地、各民族,因而龍崇拜又與帝王崇拜結(jié)合在一起,形成頗具特色的政治與宗教相結(jié)合的發(fā)展階段。隋唐時代,隨著佛教在中國的迅速傳播,由中國傳入印度并經(jīng)過印度再創(chuàng)造的龍王返歸中國,并與中國原有的龍崇拜相結(jié)合,使中國龍文化錦上添花,進(jìn)入到一個新發(fā)展階段。不過,這四個階段既互相關(guān)聯(lián),又各有差異。與龍有關(guān)的圖騰崇拜、神靈崇拜、帝王崇拜和龍王崇拜先后產(chǎn)生或傳入,但四者并不是簡單的更替,不是后者代替前者,而是相互整合、累積。神靈觀念產(chǎn)生之后,雖然作為圖騰的一些文化元素由于在社會中失去作用而逐漸消失,但仍具有功能的文化元素如名稱、標(biāo)志和象征等被保留下來,并與后來產(chǎn)生的各種文化元素并存。帝王崇拜形成之后,龍作為帝王的象征,并隨之形成宮廷中的龍文化。雖然歷代統(tǒng)治者通過多種措施,限制民間使用龍形象,特別是黃龍,但是民間的龍文化并沒有因此而消失,形成了與宮廷龍文化并存的局面。佛教中的龍王崇拜傳入之后,與中國原有的龍崇拜相結(jié)合。因而至清代,中國龍具有多種象征意義,既有圖騰的基本特征,又有神靈的一般特性,還有帝王崇拜的特征等。