投資心態玩收藏血本無歸心慌慌?

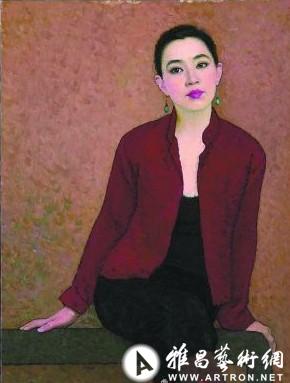

靳尚誼《陳曦肖像》(油畫)

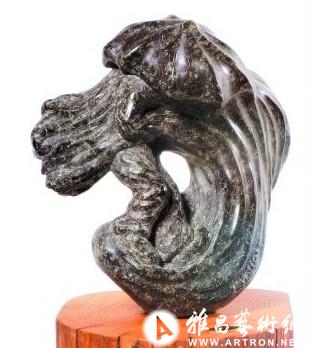

莫羅·華嘉意《漩渦圖》(雕塑)

人們購買藝術品,無外乎出于三種目的——投資、收藏或者消費。由于藝術品的特殊性,導致其進入藏家手里并不是終結,而更可能是再循環的起點。因此,當下藝術品投資被抬高到尤為突出的位置。不過,有業界專家呼吁,社會應該倡導藝術品消費為主流,才能更好地推動藝術市場的良性發展,乃至于整個社會文化藝術的繁榮。如果以投資心態玩收藏,很容易導致血本無歸。對此,我們不妨來聽聽歐美業界人士和國內專家的看法。

正方——

藝術市場研究專家 趙孝萱:以收藏心態收獲投資結果方為最佳狀態

藝術品投資、藝術品收藏和藝術品消費,其持有者在心態上是不同的。收藏和消費雖然同樣出于興趣和愛好,但收藏的對象通常要珍稀些,有點家傳寶貝的意思,消費更加注重純粹的精神愉悅;投資則是我買進一件作品,已經做好漲價時賣掉的打算,看重的是藝術品的價值。當下中國藝術品市場比較畸形的地方,就在于所有關注點基本都在投資上。

中國藝術品投資熱為什么會出現?我想主要緣起于鑒寶節目的泛濫,其中的價格評估給了大眾無限的誘惑空間,讓人們恍然明白,家里的老東西原來是可以換錢的,于是最后只將其當成實物式鈔票來看待。

當然,每個人進入藝術品市場,都可以有自己的目的和想法。藝術品確實具備資產性的特質,可以保值、升值,有人對其只作如是觀,我們也無權說他錯。但是,如果只關心收益,靠其他商品也完全可以實現。譬如,今天買一批玉石擱著,甚至買一批水泥擱著,過幾年也能往上漲。靠藝術品投資卻可能是最難的一種方式。因為稍一走眼買到贗品,立刻就會血本無歸;或者選錯藝術家,買錯作品,作品也會被打入“冷宮”,難以升值;就算貨品對路,買的價錢太貴,也會被套牢。

我常說,以收藏的心態去收獲投資的結果,才是最佳狀態。等到你老了,你的孩子驚訝地發現,家里有一件寶貝那么值錢,爸爸的眼光原來那么好,這才更有成就感。最悲催的則是倒過來——以投資的心態進入,最后卻發現只能“收藏”。自己本來就對作品沒感情,過了許多年作品的價格不升反跌,想賣出去又不甘心或沒人接手,于是只好一直占著自家的“墻角”。就算買進賣出換來一堆鈔票,到頭來可能也會發現,手里攥著的錢終究買不回原來賣掉的那些作品。

而且,一旦大部分買家都以投資為目的進入藝術品市場,關注的不是作品的審美特性、不是自己的精神觸動,那就算所有人都在談論藝術品,藝術也是一片荒蕪。

當下,很多中國人都熱衷于買奢侈品、買名車、買游艇,我想,如果全民藝術品消費渴望也達到這樣的熱度,那么藝術品市場才是真正的繁榮。

因此,如果買藝術品沒有點金錢以外的靈性或精神需求,那真不必進入。

華藝廊總經理 張向東:投資過熱背離了藝術本性

當前人們購買藝術品,主要都是奔著投資去的。藝術品具有投資功用本無可厚非,甚至可以說,在種種投資類型中,藝術品的風險最小。問題是,投資過熱就變成投機,這不僅會對市場造成危害,也會導致藝術品本身的文化屬性被忽略、被荒廢。因此,倡導藝術品消費觀念,就是希望將大眾的關注點拉回到藝術本身上來,在進入藝術品市場時不會過于急功近利。

藝術品可以陶冶性情、愉悅心靈,甚至改變和促進人們對世界的認知。從本質上講,藝術品的文化價值跟音樂、戲劇等其他藝術門類是相通的。但為何音樂、戲劇不會被當做投資對象?原因在于它們不是實體化的存在。而藝術品的物質形態,使得它可以成為一種投資渠道。當這一渠道被過分強調,凌駕于其根本屬性之上時,就出現了藝術品投資的過熱局面。這對文化的發展是有害的,也不利于生活品質的提高。

我們都清楚,藝術品的價格千差萬別,百萬級、千萬級的藝術品,其收藏的功能會體現得更明顯,投資的屬性也自然包含其中。因此,國外的拍賣行主要服務于大藏家、基金會、博物館、美術館等財力雄厚的個人和機構。而普通大眾每年用于藝術品消費的支出也占了收入的一定比例,他們買不了天價藝術品,但他們會興致勃勃地到畫廊或商店購買自己承擔得起的藝術品或藝術衍生品、復制品,將自己的家居或辦公室裝點得更有品位。對他們而言,藝術品消費跟讀書、聽音樂會具有同等的地位。這體現了個人及社會較高的文化趣味、文化素養。

有數據表明,中國人每年用于購買書籍的支出遠遠低于歐美等國家,在藝術品消費上,更難匹敵。或許,近幾十年來我們強調經濟建設,對文化建設有所忽視,但作為對這一問題有所覺醒的個體,有責任有義務從自身做起,并努力推動整個社會向這一方向改進。藝術品經營機構,也應該更切實地考慮如何在藝術本體和商業利益之間找到更好的平衡點。譬如有的畫廊商業氣息可能更濃一些,有的畫廊則更堅守自己的文化主張和藝術理念,在賺錢方面考慮得少一些。多一點有“主見”的畫廊,對文化藝術的發展,幸莫大焉。

(編輯:曉婧)