壽縣明清城墻 申遺之路怎么走?

時間:2014年04月05日來源:《光明日報》作者:周曉菲

關(guān)注 說起淝水之戰(zhàn),就會想到安徽壽縣;提到豆腐,也不能不說說壽縣。其實(shí),壽縣還有一個極具代表性的文化符號,那就是古城墻。

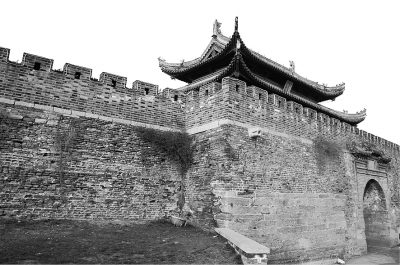

東門賓陽門甕城 周曉菲攝

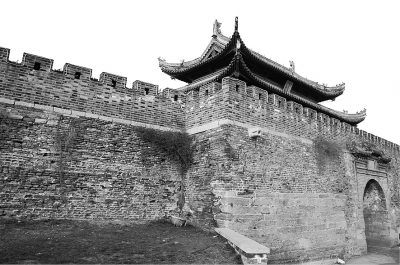

北門城樓 資料圖片

壽縣古城墻始建于宋代,毀于宋元之際,現(xiàn)存主要為明初重建,歷明清兩代不斷修整加固,是我國目前唯一一座保存較為完整的明清州城城墻。2012年公布的我國申報世界文化遺產(chǎn)45個預(yù)備項(xiàng)目中,“中國明清城墻”項(xiàng)目捆綁了八個城市的城墻,壽縣古城墻便是其中之一。壽縣古城墻作為明清時代“州”一級的城墻遺產(chǎn),其體量、規(guī)模、形制等方面的證據(jù),正好填補(bǔ)了原申報系統(tǒng)中“州”一級城墻建制的空白,在聯(lián)合申報體系中具有不可替代的地位。

近日,中國文物學(xué)會世界遺產(chǎn)研究委員會、安徽省文物局、安徽省六安市壽縣人民政府,召集國內(nèi)相關(guān)專家學(xué)者匯聚壽縣,為壽縣明清城墻申遺把脈。

“不能為了申遺而申遺”

截至2013年,我國共有45項(xiàng)遺產(chǎn)列入《世界文化遺產(chǎn)名錄》,僅次于意大利,位居世界第二。

但是各地缺乏理性的申遺熱,以及背后的經(jīng)濟(jì)利益之爭等申遺亂象令人擔(dān)憂。“許多地方爭先申報自己所擁有的一些遺產(chǎn)資源,但對于為何申遺缺乏明確的認(rèn)識,規(guī)劃意識、能力及其相關(guān)保障機(jī)制更是十分薄弱。”國際古跡遺址理事會副主席、世界遺產(chǎn)研究委員會副會長郭旃直言不諱。中國文物學(xué)會副會長李季坦言,很多地方不僅不知為何申遺,更對所申請的遺產(chǎn)缺乏基本認(rèn)知。他指出,申遺之前應(yīng)對文化遺產(chǎn)的內(nèi)涵、外延、構(gòu)成、具體范圍等都有十分清晰的預(yù)設(shè),“不能為申報而申報”。記者也了解到,國家文物局2013年公布的《世界文化遺產(chǎn)申報工作規(guī)程(試行)》也明確指出,申遺工作“要立足國情,尊重合理的歷史沿革,準(zhǔn)確解讀并把握國際理念、規(guī)則和應(yīng)用尺度,勤儉節(jié)約,量力而行,避免奢華之風(fēng)、過度拆遷和利益相關(guān)者紛爭”。

與會者不約而同地提到,古城墻是一個城市獨(dú)特的文化符號,承載著人們的歷史記憶。對古城墻的保護(hù),也是人類記憶的延續(xù)。申遺的最終目的是通過重視和保護(hù)遺產(chǎn),造福今人及后世。正如國務(wù)院參事室特約研究員王靜霞所說:“壽縣明清城墻因城而建,其選址與風(fēng)水、古代宗族制度等有關(guān),也體現(xiàn)了南北文化的交流和融合”,而“對古城墻的研究和保護(hù),申遺是其中一個途徑,但不能為了申遺而申遺,更重要的是為百姓打造幸福家園”。

多維度思考完整性

保持遺產(chǎn)的完整性是申遺的最基本要求。從縱向維度來看,壽縣城墻保存得相對完整。據(jù)專家介紹,自戰(zhàn)國以來,壽縣城址位置未發(fā)生大的變化。記者在現(xiàn)場看到,墻體由夯土筑成,外包磚石,內(nèi)為夯土斜坡。東南西北四面開四門,并建有甕城、馬面等裝置。也就是說,城墻主體和城門(尤其是東門、北門)、甕城等構(gòu)成要素基本完整,城墻本體較好地延續(xù)下來,符合申遺的完整性。

從橫向維度進(jìn)行思考和分析,申遺雖然要明確遺產(chǎn)保護(hù)范圍,但也不能忽視其周邊環(huán)境的影響,核心區(qū)與緩沖區(qū)之間應(yīng)有合理的規(guī)劃與管理。王靜霞認(rèn)為,應(yīng)將城墻規(guī)劃和保護(hù)融入整個城市設(shè)計(jì)格局之中,“通過對古城墻選址的歷史分析和研究,為今日壽縣城鎮(zhèn)化發(fā)展提供一些借鑒意義。”李季則建議,要“結(jié)合當(dāng)?shù)氐娜宋摹⒔?jīng)濟(jì)、社會等情況,進(jìn)行綜合考量,將古城墻保護(hù)納入城鎮(zhèn)化建設(shè)的大局”。

記者了解到,壽縣古城墻自2001年被評為第五批國家重點(diǎn)文物保護(hù)單位后,先后頒布多項(xiàng)法律文件對其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)管理,并落實(shí)了一些具體措施,如對東南部分城垣上建有的農(nóng)民房屋予以拆除,搬遷占壓于遺址之上的現(xiàn)代建筑、護(hù)城河邊的散亂建筑等,禁止在護(hù)城河河谷及河堤放牧牛羊等,還建立了社會多元參與的城墻管理保障體系。專家還提出,一套高效配合的管理運(yùn)作機(jī)制是保護(hù)文化遺產(chǎn)的重要保障。“足夠的法律和傳統(tǒng)的保護(hù)管理機(jī)制是保持文化遺產(chǎn)完整性的保障。”郭旃如是說。

真實(shí)性與獨(dú)特性并存

除完整性之外,真實(shí)性也是申遺必備的元素。壽縣城共有四座城門,東曰“賓陽”,南曰“通淝”,西曰“定湖”,北曰“靖淮”。其中東門、北門較符合歷史的真實(shí)性。郭旃指出,修舊如舊是我國古建筑保護(hù)一直遵守的基本原則,在具體實(shí)踐中確實(shí)存在一定的難度,但對于復(fù)建部分的材料、比例等都要有非常清晰的統(tǒng)計(jì)。中國社會科學(xué)院學(xué)部委員劉慶柱則表示,“任何一種解釋都必須要有歷史的依據(jù),尊重歷史,根據(jù)歷史解釋現(xiàn)實(shí),還可以運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)和測量方法予以真實(shí)性的鑒定。”

此外,專家們還多次強(qiáng)調(diào)遺產(chǎn)的獨(dú)特性。2012年國家文物局公布的《中國世界文化遺產(chǎn)預(yù)備名單》共45項(xiàng),按照聯(lián)合國每個國家每年只準(zhǔn)申報一個項(xiàng)目的規(guī)定,即便每次申報都成功,預(yù)備名單上的項(xiàng)目都進(jìn)入世界文化遺產(chǎn)名錄,也得40多年。因此,要從激烈的申遺競爭中脫穎而出,就必須有獨(dú)一無二的特性。

據(jù)專家介紹,壽縣城墻在古代除了具備軍事防御功能外,更為重要的是其防洪抗災(zāi)的功能,該功能一直延續(xù)至今。

中國城市科學(xué)研究會首席專家、國家歷史文化名城保護(hù)專家委員會委員鮑世行從建筑的角度進(jìn)行了分析:壽縣城略呈方形,轉(zhuǎn)角處為弧形,這種形狀可以減少洪水的沖擊力,利于泄洪;城址選擇合理,壽縣古城北依八公山,四面環(huán)水,城墻高度與淮河干流上的“咽喉”——“淮河第一峽”鳳臺硤山口孤山洼的最高水位相對應(yīng);城內(nèi)西北、東北各有一排水涵洞,主要作用就是及時排泄城內(nèi)積水,以保城內(nèi)安全。“壽縣城墻具有的防洪功能值得今人借鑒,其獨(dú)特性也理應(yīng)在申遺中進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。”鮑世行說,“各文化遺產(chǎn)只有具備獨(dú)一無二的特性,才能實(shí)現(xiàn)文化的多樣性,也才會有永久保留的價值。”

(編輯:孫菁)