繼圣賢絕學——百年大儒姚奠中

繼圣賢絕學——百年大儒姚奠中

——深切懷念恩師姚奠中先生

姚奠中先生生平

姚奠中,原名豫泰。山西大學教授,全國優秀教師,享受國務院特殊津貼。曾任全國政協第六、七屆委員,山西省政協第五、六屆副主席,九三學社山西省委主委;兼任中國詩詞學會和中國韻文學會顧問、中國書法家協會理事、山西省書法家協會名譽主席、山西省古典文學學會會長等職。姚奠中先生為當代鴻儒,德藝弘通,集學者、詩人、書法家、畫家、篆刻家、教育家、社會活動家于一身。

姚奠中先生1913年6月25日(農歷五月二十一日)出生于山西省稷山縣南陽村。少以博聞強記,能詩善文稱。1932年由初中直接考入山西省教育學院。1934年因參加學生運動,被捕,后被遣送回鄉。

1935年,考入無錫國學專修學校,詩文每為師友稱美。后因仰慕太炎先生學問,遂考入蘇州章氏國學講習會,成為章太炎先生唯一親自招收的七名研究生之一。之后,即任教于章氏國學講習會,所授課程為中國文學史。

1937年,日寇侵華,先生轉徙南北,顛沛奔波,在流亡之際,謀生不易,以至九年之中,七換教所。雖身處亂離,仍須臾未忘讀書進學,矢志中華學脈之承傳。

1944年,先生應聘為重慶白沙國立女子師范學院國文系副教授。1945年,應聘為貴陽師范學院國文系副教授。1947年8月,應聘為云南大學文史系副教授。1948年8月,應聘為貴陽師范學院教授,任中文系主任。

1949年11月,任貴陽師范學院護院領導小組副組長,后被推舉為工會副主席,負責維護穩定、迎接解放的工作。1951年2月,調入貴州大學文學院中文系任教。

1951年8月,返回家鄉,始任教于山西大學。先后任語文專科主任、中文系主任、古代文學研究所所長。先生身為學者,取精用宏,博涉多方,卓有建樹。先后發表論文130余篇,著述170余萬字。出版著作(含主編高校教材)23種,其中獲國家、省級獎八項。結集出版了《姚奠中論文選集》、《姚奠中詩文輯存》(含其詩詞600余首)、《姚奠中講習文集》等。對于學術,姚先生融貫博通,回真向俗,卓見慧識,層出不窮。畢生為教育事業鞠躬盡瘁,誨人不倦,桃李芳菲,譽滿天下。

先生于學具識,于道能悟,于藝亦精亦通。詩書畫印,被譽為四絕。以書藝為文化載體,樹立正氣,明道濟世。作品被中南海、人民大會堂、中國美術館等收藏。先后出版大型作品集《姚奠中書藝》等十余種。2009年,榮獲中國書法最高獎——第三屆蘭亭獎終身成就獎。先生還致力于書法藝術承傳,在海內外多次舉辦個人書藝展:2006年舉辦紀念章太炎先生逝世70周年“姚奠中書藝展”,2012年舉辦“薪火相傳、翰墨流光——章太炎·姚奠中師生書藝展”,2013年舉辦“登高望遠——海峽兩岸百歲書畫大家姚奠中·張光賓作品展”等,產生很大影響,獲得高度贊譽。

作為山西省政協副主席和民主黨派負責人,先生始終心系國家發展與社會進步,積極參政議政、建言獻策,為黨領導下的多黨合作和統一戰線工作做出了突出貢獻。先生關切民生,遇有災害,捐錢捐物,毫無芥蒂;逢人有困,竭力救助,未嘗掛懷。始終關心文化藝術事業的發展,2006年,將自己的150幅書畫作品捐獻給了山西大學;2009年,又率先捐出100萬元,發起成立了“山西省姚奠中國學教育基金會”,用以獎掖后進,弘揚國學。

2013年12月27日清晨,先生于家中端坐安然辭世,享年101歲。

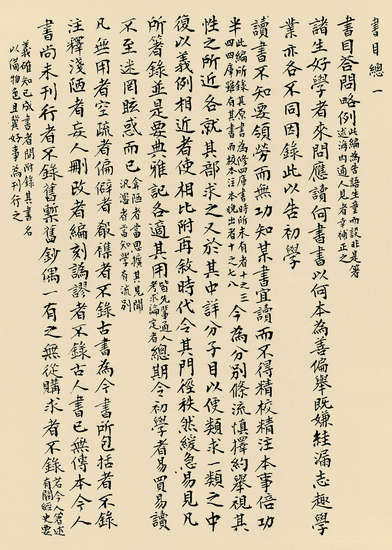

楷書《書目答問補抄》(上世紀40年代作品)50cm×35cm 姚奠中

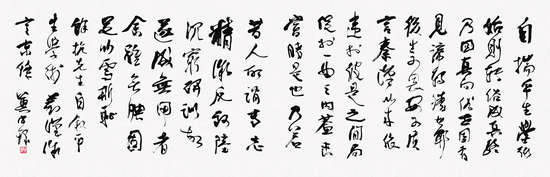

摘錄章太炎先生《菿漢微言》 158cm×47.5cm 姚奠中

2013年12月27日,姚奠中先生在太原仙世,享年101歲。

消息傳來,海內外各方面人士、各種媒體紛紛悼念,打開百度搜索,我們可以看到“最后一位章門弟子逝世”、“百歲國學大師姚奠中逝世”、“著名國學教育家姚奠中逝世”、“著名書法家姚奠中逝世”、“一代鴻儒逝世”等多個不同標題。那么,究竟如何來定位這位世紀文化老人的身份?一個月前,筆者曾在臺北孫中山紀念館“登高望遠——海峽兩岸百歲書畫大家姚奠中·張光賓作品展研討會”上說,對于像姚奠中先生這樣出身章門、歷經民族百年風雨、學術研究橫跨文史哲諸多領域、精于詩書畫印、南北高校執教60年培養弟子千千萬的全才、通才型的世紀老人,放在20世紀百年歷史上都是不多見的,姚先生百年的學術、藝術人生,非一個單純的研究某一領域的專家或學者能夠認識。認識姚先生,需要對中國文化有全面修養的通才,需要對20世紀中華民族文化史、心靈史有深沉的思考或經歷。

然而,有一位老人準確地對姚奠中先生的身份進行了定位,這就是周汝昌先生。周先生云:“中華古圣賢,其實都是大藝術家……我們素來最重者曰通儒、曰通材。姚奠中先生身為鴻儒,非等閑可望其項背……姚先生于學具識,于道能悟,于藝亦精亦通。”

順著這位老人的思路,我們看到了一位繼圣賢絕學的百年大儒向我們走來……

國學大家

——身懷章門絕學

姚奠中先生是“章門弟子”。章太炎先生的革命、學術、藝術思想及人格操守對姚奠中一生有刻骨銘心的影響。幾十年來,在姚奠中先生家中,一直懸掛著太炎先生的畫像。

章太炎先生是近現代著名的民主革命家、國學大師。他不僅與中山先生并肩奮斗,為結束帝制,建立共和,立赫赫之功;而且為續華夏文脈,研究經史,創辦學堂,培育眾多聲名絕響之弟子,如魯迅、黃侃、錢玄同、周作人等,四海之內,恐無二人。姚奠中先生常說:“章先生肩上始終擔負著兩副擔子,一是文化傳承,一是社會革命。”

1935年,太炎先生在蘇州創辦章氏國學講習會,一時應者云集,年僅22歲的姚奠中先生慕名前往報考,成為太炎先生7名研究生中最年輕的一位。

太炎先生的遺風在姚奠中先生的身上主要表現在兩個方面:第一,學術研究以小學為基礎,以經史為根基,以諸子為歸宿;第二,秉承章太炎先生不做“兩耳不聞窗外事”的書齋學者,堅持“用世為歸”的學術思想,對國家和民族的發展始終有高度的責任感。

姚奠中先生一生以救國、育人為己任。他研究學問,出于求真,從不為任何利益所驅動,更不故作高深,或牽強鋪陳。比如:他31歲在《中原》雜志發表《屈原的有無問題》,駁斥廖季平、胡適一些否定屈原存在的謬論,在學界引起廣泛關注;上世紀40年代《論治諸子》一文,針對當時以西方哲學的體系硬套中國文化研究的通病,提出研究諸子的基本態度和方法。姚奠中先生23歲完成章氏國學講習會研究生畢業論文《魏晉玄學老莊》;26歲整理40萬字《古文尚書講疏》;34歲,貴陽師范學院先后印發他所編教材《中國哲學史》《中國文學史》《莊子通義》;35歲擔任貴陽師范學院國文系主任;39歲后,執教山西大學中文系近50年;96歲結集出版170萬字《姚奠中講習文集》;100歲與弟子出版《國學之道》。多年來,發表文章130余篇,主編出版各種專著教材20余種。

在這眾多的著作中,《古文尚書講疏》《中國文學史》《莊子通義》等,不幸在戰亂中失散。我們現在看到的《姚奠中講習文集》則是姚先生學術思想和教育理念的集中展示。文集中包括論學、序跋、評點、札記、殘稿、簡史、詩詞、敘記、書信、年表、訪談等十余個內容、170多萬字,貫通了上下五千年中華文化史的各個方面,涉及國學、文學、歷史各個研究領域。即使他為很多書所寫的序、跋,也都是對相關問題高屋建瓴式的論斷,見解獨特,其本身就是高質量的論文。先生博雅多識,能發他人之未發卻又惜墨如金,不炫耀示博,踐行了太炎先生“始則轉俗成真,終乃回真向俗”的學風,展示了一位國學大家博大精深的文化學養。

正如他的弟子劉毓慶教授曾指出的那樣:“先生學問,不拘一隅,經史子集,無所不窺,猶如匯江河而為海,遂成海闊天空、氣象萬千之大觀。”“先生之為學,正是以修己美身為旨歸的。故若海之虛懷,不自博,不自多,不以著述為能事,視著述為不得已而為之的末事。”“凡是和姚先生接觸過的人,都會感到其學問如浩浩大海,不知其深幾何、廣幾許。”

(編輯:單軒)