書籍設計:讓靈魂披上彩衣

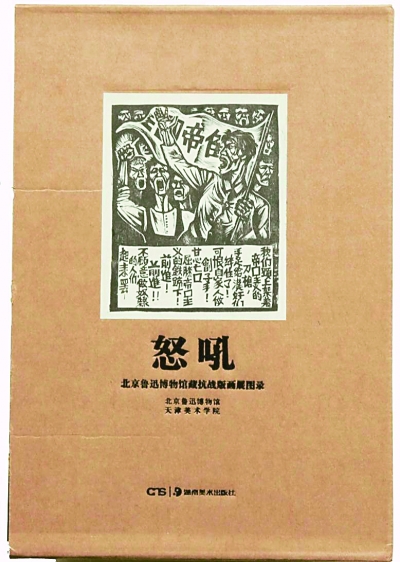

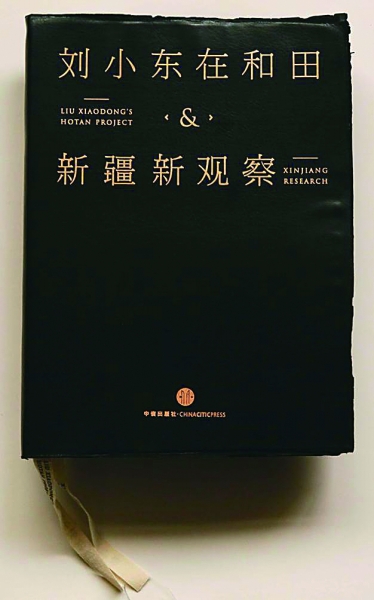

圖為部分入選的2013年度“中國最美的書”

當你與一本書約會時,有沒有聆聽到書籍設計的語言?日前,2013年度“中國最美的書”評選揭曉,《冬至線》《怒吼——北京魯迅博物館藏抗戰版畫展圖錄》等來自全國各地19家出版社的21種圖書榮膺本年度“中國最美的書”稱號,將代表中國參加2014年度“世界最美的書”評選。

自2003年以來,“中國最美的書”已走過10年,先后有10批208種“中國最美的書”亮相德國萊比錫,其中11種圖書榮獲了“世界最美的書”稱號。“這體現了中國的書籍設計者不斷創新和探索的步伐。”上海市新聞出版局局長、“中國最美的書”評委會主任徐炯說。在他看來,這一走過10年的獎項,還有一層更重要的意義——讓更多人思考如何出版更有價值、更美的書,用“最美的書”呼喚人們回歸閱讀生活。

什么樣的書才“最美”

什么樣的書稱得上“最美”?在學者易中天心目中,“最美的書”應當符合“三貼心”的原則——與作者貼心,與讀者貼心,與出版社貼心。

上海市新聞出版局副局長祝君波見證了“中國最美的書”的10年成長。“好的書籍設計是有音樂感的,當你翻閱時,能夠感受到從紙張里傳出的美妙聲音。”祝君波說。

2010年、2012年兩次獲得“世界最美的書”獎的設計家劉曉翔認為:“書籍之美有三個層次,內在的邏輯、詩意的閱讀,還有豐富的靈感。”他說,書籍設計是“在沒有生命的紙張空間里注入經過設計師理性梳理與感性表現的鮮活生命體”,是讓每一頁、每一字、每一個符號、每一種色彩都成為表現主題的元素,整體傳達出書籍的文本內涵與書卷之美。

我國每年出版新書已達20余萬種,稱得上“美”的有多少?清華大學教授余秉楠是中國乃至亞洲獲得德國“谷騰堡”終生成就獎的第一人。他告訴記者,“世界最美的書”的評審要求強調書籍整體的藝術氛圍,封面、扉頁、目錄等在美學上保持一致,設計形式適合書籍內容,在制作上達到最高的藝術水平。

徐炯告訴記者,“中國最美的書”的評審標準既要與“世界最美的書”的評選要求相接軌,又要反映中國的實際狀況,希望推動書籍設計與圖書內容的完美結合,為中國的圖書設計走向世界建立平臺和窗口。

書籍設計,到底誰更時尚

一書一世界。在設計師陳楠看來,書籍設計師的角色就是講故事的人,不同的設計師就會呈現不同的特點。

日前在上海圖書館展出的“上海國際書籍設計藝術邀請展”匯集了10年來“中國最美的書”全部獲獎作品。同時,來自24個國家(地區)的54位杰出設計師的600余件作品參展,展覽還呈現了包括魯迅、葉圣陶等40多位文化名家的圖書裝幀設計珍藏,試圖勾勒中外書籍設計藝術的潮流演變。

這樣一次集中的梳理和展示吸引了眾多愛書人和年輕的設計師。德國圖書藝術基金會前主席烏塔·施耐德對此頗為興奮:“這樣的活動對于書籍設計領域將影響深遠。很多人并不知道書籍設計的重要性。”

書籍設計中的傳統與創新、東方與西方,在設計師中引發了討論。“跨越東方與西方字里行間的時空隧道,我常問自己:到底誰更時尚?”設計家呂敬人是中國書籍設計圈的領軍人物。在他看來,中國的傳統書籍設計形態非常豐富,元代的印刷本、明代的繪畫本、民間的木刻本、年畫,旋風裝、卷軸裝等,都是書籍藝術的手段。這種傳統是通過創新留下來的。“書籍設計師不要被傳統的模式所綁架,但絕不可能從傳統文化的土壤當中剝離開來。世界各國都在現代語境下尋找新的途徑。”

余秉楠提醒,交流的目的,說到底是尋找中國當代書籍設計的道路和方法,用中國現代的、國際化的視覺語言來表現我們獨有的傳統文化。

讓書與讀者好好“談戀愛”

“視覺時代,書籍設計的發展是一種必然,是書的第二文化主體。”設計家速泰熙說。他認為,和幾十年前相比,今天我們的書籍設計是從被審美遺忘而閑置的荒地開始的。通過設計可以將實用配件用來表現審美主題。因為審美趣味的改變,以前被擯棄的雜花野草也可變身奇葩異卉,形成一種別樣的美。人們從材料工藝、裝訂方式的突破中,不斷拓展新的美域。

呂敬人認為,中國的書籍設計要反思,我們的書大多只有一張漂亮的臉,缺乏內在的表現力量。“書籍是空間的藝術。就像一個建筑,建筑里有各種信息。”在呂敬人看來,書籍設計師就是讀者與作者之間的媒人,讓書和讀者能夠好好“談戀愛”。

多位學者呼吁,重視書籍設計,更要力戒“過度設計”。大音希聲,用最低的成本做出最好的效果,看不出設計的設計才是最好的設計。余秉楠也建議,要提高平裝書的裝幀水平,平裝書的整體水平提高了,我們才稱得上書籍藝術的強國。

(編輯:高晴)