古建筑如何活出精彩?兩岸四地學(xué)者共話古建再利用

從浙江千島湖整體遷移的浙派民居建筑落戶上海。 CFP

廣西全州,復(fù)建的古民居梁柱底座雕刻著精美的花卉。CFP

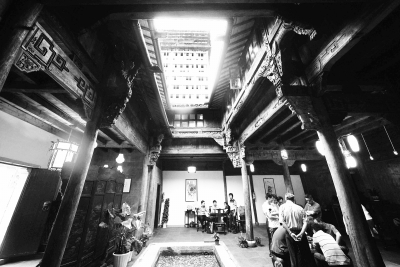

青苔石磚,雕梁畫棟,千百年前這些亭臺樓閣里曾發(fā)生過什么?一座古建筑如同一部歷史書,匯集了中國古典美學(xué)、建筑學(xué)、文學(xué)、哲學(xué)和風(fēng)土人情等歷史信息,是歷史最真實(shí)的見證者

古建筑豈能“偷生”

近年來,我國古建筑的“悲慘生活”頻頻曝光:或衰落荒廢,無人問津;或人為破壞,面目全非;或雖曾修繕,卻門可羅雀。廣東深圳南山區(qū)春牛堂,作為明代開耕典舊址,曾經(jīng)莊嚴(yán)氣派,如今卻破敗不堪、雜草叢生;潮州牌坊街里,牌坊、騎樓、民居、古井原本要訴說的是潮州歷史文化,卻硬生生被“城市牛皮廯”小廣告?zhèn)儞屃嗽捳Z權(quán)……

盡管古建筑保護(hù)的話題時有提及,一些古建筑的境況也在人們的重視和努力下得到改善,然而,對其保護(hù)和再利用仍任重道遠(yuǎn)。

“我國的建筑遺產(chǎn)存量十分龐大,而活化利用工作才剛剛開始。”文化部副部長、國家文物局局長勵小捷在接受記者采訪時介紹,“一部分由政府投入經(jīng)費(fèi)進(jìn)行保護(hù)修繕的建筑遺產(chǎn),往往陷入修繕—空置—衰敗—再維修的怪圈,僅僅是‘凍結(jié)式保護(hù)’;而一些熱門的建筑遺產(chǎn)卻被過度利用,只為經(jīng)濟(jì)效益不顧社會效益;更有甚者,將國有建筑遺產(chǎn)出租出去,變?yōu)樗饺藭淖兞宋奈锕操Y源的性質(zhì)。”

在當(dāng)前工業(yè)化與城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)的形勢下,如何讓古建筑活下去,并且活出新的精彩?

古建筑也有春天

所謂“活下去”,是要讓古建筑的軀體與靈魂生生不息:保護(hù)是讓古建筑的軀體留存,再利用則是讓古建筑的靈魂延續(xù)。

我國的香港、澳門和臺灣將這種遺產(chǎn)再利用的方式稱為“文物活化”。近些年,他們在此方面進(jìn)行了許多有益探索,并累積了許多成功經(jīng)驗(yàn)。

2008年,香港啟動“活化歷史建筑伙伴計劃”,由特區(qū)政府提供財政資助,讓非營利機(jī)構(gòu)以社會企業(yè)的形式把昔日古建筑進(jìn)行活化再利用,爭取實(shí)現(xiàn)保護(hù)文物與公益企業(yè)的雙贏。此后,多座逾百年歷史的古建筑被修繕,然后再投入使用,新舊文化在老建筑的身體里互相補(bǔ)足,締造出更具創(chuàng)意的鮮活形態(tài)。“雷生春”便是典型案例。“雷生春”建于1931年,原是一座雷氏家族擁有的唐樓建筑。被“活化”成浸會大學(xué)中醫(yī)藥保健中心后的“雷生春堂”,集中藥保健服務(wù)、公共健康教育、歷史文化展覽于一身。“雷生春”的原貌和內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本保存完好,而新增的設(shè)備既滿足利用的需要,也符合現(xiàn)行的建筑消防條例;同時,新增部分不做舊、不懷舊。除醫(yī)療服務(wù)外,“雷生春堂”也提供免費(fèi)歷史建筑物的導(dǎo)覽服務(wù)。如今,“雷生春堂”吸引了大批患者及參觀者,成為活化保護(hù)的成功案例。

本著“保護(hù)價值,適當(dāng)利用,面向公眾,融入生活”的原則,澳門也摸索出了自己的“文物活化”模式。據(jù)澳門特區(qū)政府文化局文化財產(chǎn)廳廳長張鵲橋介紹,澳門“文物活化”的方式有兩大類。第一類是為原本功能已經(jīng)荒廢的文物植入新功能,讓文物煥發(fā)新生。如澳門博物館和圣地亞哥酒店就是利用昔日的軍事炮臺“活化”而成。第二類是對需要維持原功能的文物注入額外的合適功能,進(jìn)一步增加文物的價值。“這些合適的新形式,因?yàn)槌錆M新意而吸引社會大眾多次到訪,文物也不至于變成單純的靜態(tài)展示,社會效益持續(xù)增長。”張鵲橋說。

被稱為“建筑遺產(chǎn)再利用”的“活化”,在內(nèi)地也不斷實(shí)踐著。20世紀(jì)90年代,貴州省引進(jìn)國際生態(tài)博物館理論,率先在傳統(tǒng)村落中建立起生態(tài)博物館,迄今已在黎平地捫等地建成7座生態(tài)博物館,基本實(shí)現(xiàn)了整體保護(hù)、原地保護(hù)、活態(tài)保護(hù)、自我保護(hù)、開放性保護(hù)、發(fā)展中保護(hù)和可持續(xù)保護(hù)的獨(dú)特理念。

古建筑期盼“新生”

關(guān)于文物建筑活化再利用的現(xiàn)狀與未來,記者采訪的兩岸四地的專家學(xué)者都充滿信心,對目前存在的問題與不足也直言不諱。

古建筑面臨商業(yè)化沖擊、過度開發(fā)的現(xiàn)象普遍存在。著名學(xué)者馮驥才將之稱為:“老年人換掉了面容和心臟,變?yōu)槟贻p人,但他已經(jīng)失去其老年人的價值了。”臺灣文化資產(chǎn)專家施國隆也強(qiáng)調(diào):“再利用是主流發(fā)展,不是另類時尚;是創(chuàng)造生機(jī),不是解決遺棄;是設(shè)計美學(xué),不是因陋就簡;是永續(xù)經(jīng)營,不是短期建筑。”

然而,各種制約因素阻礙著古建筑的再利用。比如,古老的鄉(xiāng)土建筑大部分散落在農(nóng)村,與西洋建筑相比,用起來更困難;高校中缺乏相關(guān)教學(xué),理論研究不夠成熟。

清華大學(xué)建筑學(xué)院教授呂舟站在國際視野下提出了兩岸四地需要共同思考的問題,比如在文物活化再利用的過程中如何發(fā)揮當(dāng)?shù)厝思吧鐣渌说淖饔茫绾翁嵘藗兾幕瘋鞒械淖杂X……

古建筑如何更精彩地活下去?兩岸四地都在思考、摸索。采訪中,專家學(xué)者們明確表達(dá)了一種心情:期待更多的交流、合作,攜手共創(chuàng)古建筑的美好新生。

(編輯:高晴)