點校本“二十四史”和《清史稿》修訂回眸

古史新韻 黃鐘待鳴——點校本“二十四史”和《清史稿》修訂回眸

2006年4月,點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程專家論證會舉行。圖為專家合影。[資料照片]

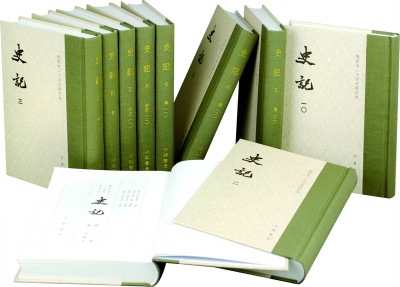

中華書局版《史記》修訂本。[資料照片]

10月19日,一部“老書”擺上了北京王府井新華書店的書架。還是《史記》,百三十卷,2000多年前司馬遷嘔心瀝血的杰作;還是中華書局點校本,整整10冊,54年前郭沫若遒勁的題簽一如當初。

但這又是一部新書,封面變成了淺米色,有了草綠色的書脊,6000多處標點改動,3000多條新撰校勘記。《史記》這部“老書”,煥然如新。

點校本《史記》的修訂出版,標志著1978年告竣的點校本“二十四史”及《清史稿》工程,歷經30多個寒暑更迭,新篇續寫;而2006年啟動的點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程,春去秋來走過8個年頭,也終于開花結果。

動蕩中寫就傳奇

直到現在,中國社科院榮譽學部委員蔡美彪依然記得,1958年9月舉行的“標點前四史及改繪楊守敬地圖工作會議”。吳晗、范文瀾組織,歷史學家尹達、侯外廬參會,中華書局總編輯金燦然、地圖出版社總編輯張思俊在座,年僅27歲的蔡美彪是會議的記錄者。這次原本為了標點“前四史”而召開的會議,作出了一個意義深遠的決定:“其他二十史及《清史稿》的標點工作,亦即著手組織人力,由中華書局訂出規劃。”正是這個決定,拉開了“二十四史”及《清史稿》點校出版的序幕。

一年之后,1959年9月,顧頡剛領銜點校的《史記》率先出版。同年12月,陳乃乾負責的點校本《三國志》付梓。1962年6月,點校本《漢書》問世。從1963年起,參加點校工作的大多數學者,匯聚在北京翠微路的中華書局大院集體辦公,各史點校順利進行。然而,1966年開始的“文革”,使點校工作陷于停頓。直到1971年,點校工作才得以重啟,學者們再次聚首中華書局。

不知是誰把1973年拍攝的一張“標點二十四史清史稿同人合影”傳上了網。顧頡剛、白壽彝、唐長孺、楊伯峻等端坐前排,張政烺、啟功、王鐘翰、趙守儼等笑立其后,令眾多網友連連驚嘆——當年的點校陣容竟如此“豪華”。其實,點校隊伍的“陣容”還不止于此,王仲犖、盧振華、傅樂煥、鄭天挺、孫毓棠……這個新中國成立之后最為宏大的古籍整理出版工程的背后,凝聚著新中國文史學界眾多名家宿儒的心血。

“當時有個不成文的規定,參加點校工作是不署點校者名字的。只是在‘文革’結束后重印時,才在《出版說明》中一一列出歷次參加點校工作者的姓名。當時,這些專家只能隱姓埋名做無私的奉獻,但并沒聽說過有哪位老先生對此提出過異議。”時任中華書局編輯的黃克回憶,老先生們除了工資,沒有一分錢的額外收入。“今天想起來,真夠委屈這些‘國寶’級專家的。對于這一切,老先生們毫不計較,爭分奪秒,踏實工作,一心要將被耽誤的時間搶回來,將被耽誤的工作補上去。”

翻看當年留存的點校檔案,中華書局總經理徐俊感慨頗多:“這些標點、分段、校勘、體例等的討論,校勘記的初稿、修改稿,不僅是‘二十四史’和《清史稿》點校工作的記錄,而且為傳統的文獻整理積累了豐富的經驗。現在通行的古籍整理范式、標準,都是通過‘二十四史’和《清史稿》的整理逐漸形成并定型的。”

(編輯:子木)