文化巨擘筆墨里的人文情懷

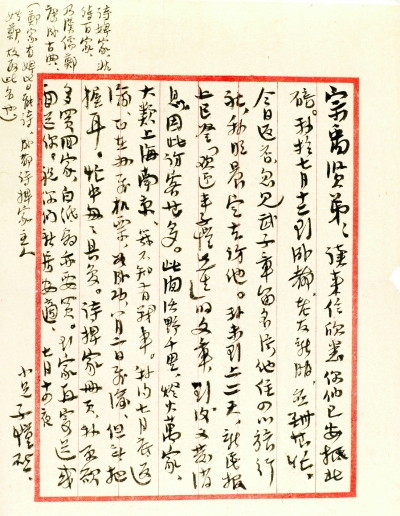

豐子愷手跡

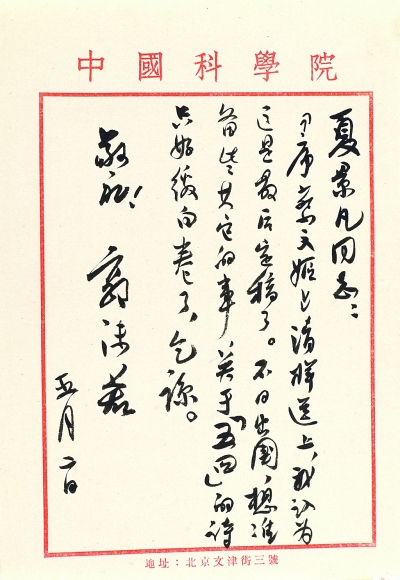

郭沫若手跡

葉圣陶手跡

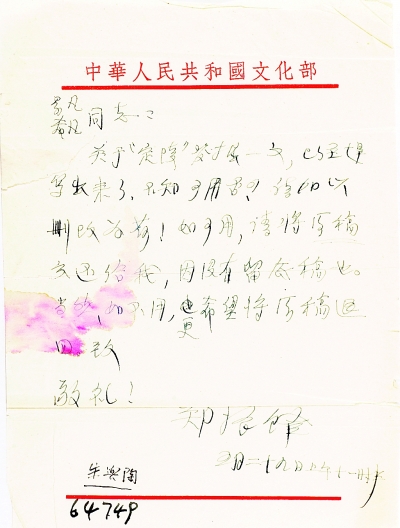

鄭振鐸手跡

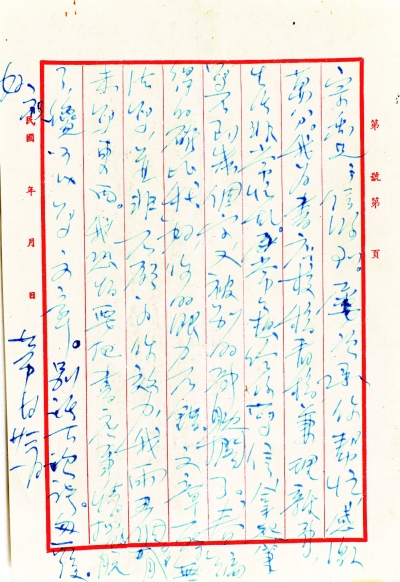

巴金手跡

翔實記錄與豐子愷長達21年的真摯情誼;首度公開巴金《春》《秋》編輯工作具體細節;談及郭沫若《百花齊放》《蔡文姬》的編輯校對工作;解密鄭振鐸定陵考古的發掘歷程

本報北京9月23日電(記者韓業庭)記者23日從北京匡時獲悉,即將登場的匡時秋拍將推出“夏宗禹舊藏名人手跡”專題,集中亮相豐子愷、巴金、郭沫若、馬一浮、葉圣陶、費新我、何其芳等多位20世紀文化巨擘與著名學者夏宗禹的50余通信札、手稿,極具文化價值與史料價值。

夏宗禹是我國著名編輯、學者,與豐子愷、巴金、何其芳等大師友情深厚,并有大量書信往來。這些書信曾被夏家后人搜集整理,并于上世紀90年代輯成出版《隨緣集》。

“夏宗禹舊藏名人手跡”專題中豐子愷的28通書信,洋洋萬言,最為翔實。豐子愷與夏宗禹早歲定交,交情匪淺,常作鴻雁往來。二人通信始于1944年12月,終于1965年11月,前后長達21年。《豐子愷年譜》等文著雖對其生平交游和創作經歷作過初步整理,但所記之事亦不詳,仍然需要大量的史料補充,翔實細節。此28通書信的內容中既詳述了豐子愷于“精神堡壘沙坪壩”的創作歷程,又涵蓋了他引領新文學,力推“白話文運動”的重要思潮;既有作為學生對恩師弘一法師的無限崇敬,又有作為父親對子女成長的點滴關愛,不失為解讀豐子愷精神世界與筆墨世界的延伸讀物。

此外,巴金致夏宗禹的兩通信札,首度公開文學泰斗、“世紀老人”巴金代表作《春》《秋》編輯工作具體細節;郭沫若的3通書信中談及《百花齊放》《蔡文姬》的編輯校對工作以往不為外界所知,極具文獻價值。

定陵地宮是中國第一個也是至今唯一一個被考古學家打開的皇陵,堪稱20世紀50年代最為重大的考古發現。時任中國科學院考古研究所所長、文化部副部長鄭振鐸的3通信中解密了定陵考古的發掘經過,是解讀歷史、還原真相的真實佐證;著名社會活動家、佛教人士趙樸初的信中以“心無掛礙、為善最樂”的禪理寬慰病重的夏宗禹,一代宗師心底慈善,書法亦超凡脫俗,兼具人文與藝術價值。

這批出自近世藝文界名家之手的信札手稿,縱跨上世紀時代更迭之風口浪尖,內容或廣涉時事、議論人生境遇,或記錄心理歷程,探究學術新風,豐滿了歷史中不為人知的細節,還原了現代中國一大批文化精英的個人經歷,而且很多內容大多與時局緊密相聯,行文與書寫俱是時代縮影。

據悉,夏家后人將用拍賣所得成立“夏宗禹文化基金”,用以弘揚夏宗禹未竟之事業。(本文圖片均為資料圖片)

(編輯:高晴)