“漢籍之路”上的行者

《花夢(mèng)集》影印本(根據(jù)金日成綜合大學(xué)科學(xué)圖書館藏17世紀(jì)朝鮮鈔本影印)

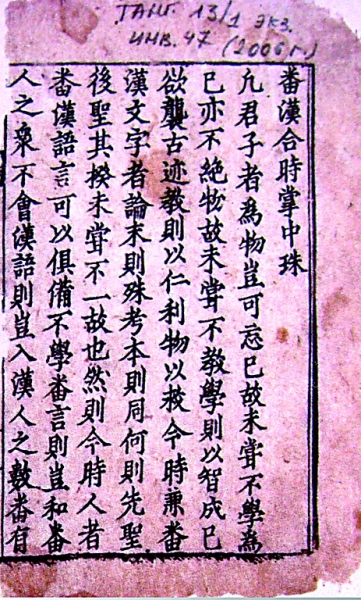

俄羅斯科學(xué)院東方所藏西夏刊本《番漢合時(shí)掌中珠》

美國(guó)國(guó)會(huì)圖書館藏清鈔本《井心集詩(shī)鈔》

朝鮮平壤練光亭及漢字碑銘

漢籍,作為中華精神文化的載體,千百年來(lái)通過各種途徑流布四海。這些流失海外的珍貴文獻(xiàn)有著何種命運(yùn),令無(wú)數(shù)炎黃子孫、有識(shí)之士牽腸掛肚。

讓我先把時(shí)間拉回到2000年春天。

這是一個(gè)午后,孫曉站在梵蒂岡博物館前的廣場(chǎng)上。

這位來(lái)自中國(guó)社會(huì)科學(xué)院的學(xué)者,本次出訪目的是例行的學(xué)術(shù)交流。只是出于歷史學(xué)家的某種學(xué)術(shù)“慣性”,他在這個(gè)下午來(lái)到了羅馬的“國(guó)中之國(guó)”梵蒂岡。他的到來(lái),并不是像普通游客那樣,僅僅出于對(duì)這個(gè)世界上最小的主權(quán)國(guó)家的好奇,而更多的是一種“專業(yè)需求”。因?yàn)樗溃@片“袖珍”國(guó)土雖小,卻有著世界一流的博物館、圖書館,館藏中有大量的中世紀(jì)和文藝復(fù)興時(shí)期以來(lái)的珍貴文物和藝術(shù)作品,甚至有不少中國(guó)古籍。這才是他的興趣所在。作為一個(gè)以研究歷史為職業(yè)的學(xué)者,他顯然對(duì)那些深埋在高大門扉后面的“陳年往事”更感興趣。但是他沒有想到,正是此行的一個(gè)不經(jīng)意的發(fā)現(xiàn),讓他開始關(guān)心域外古籍的命運(yùn),并由此催生了一個(gè)瑰麗宏偉的文化項(xiàng)目。

這塊紙板,竟然是一部絕世孤本

梵蒂岡的位置在意大利首都羅馬城西北角的梵蒂岡高地上,面積不過0.44平方公里,四面都與意大利接壤。所謂“國(guó)界”,就是圍在梵蒂岡四周高高的古城墻。但這個(gè)小到了“無(wú)法想象”的國(guó)家,卻是一顆文化和藝術(shù)的明珠。孫曉來(lái)之前就已經(jīng)知道,梵蒂岡圖書館中珍藏有6萬(wàn)卷中國(guó)古代的手抄本、10萬(wàn)卷原稿書籍、10萬(wàn)張地圖和印畫以及大量書信、法典等珍貴文獻(xiàn),甚至還保存有1612年至1659年制成的“中國(guó)地圖”手抄本。所以,當(dāng)意大利的朋友陪著他瀏覽富麗堂皇的梵蒂岡博物館的時(shí)候,他心里期待的還是那些傳說(shuō)中的古籍。

陪同孫曉前來(lái)的意大利學(xué)者,是梵蒂岡圖書館館長(zhǎng)的朋友。因?yàn)閷O曉來(lái)自中國(guó)官方高級(jí)別的研究機(jī)構(gòu),圖書館方面的接待規(guī)格也提升為“最高”——圖書館館長(zhǎng)R博士親自出面。R博士知道孫曉是研究中國(guó)歷史的,所以神秘兮兮地要給他看館里珍藏的“5A級(jí)”的中國(guó)古籍。用時(shí)髦的話說(shuō),這位洋人多多少少也有些“炫”的心理,想在這個(gè)中國(guó)人面前,“顯擺顯擺”自己收藏的中國(guó)的好東西。

“好呀,非常樂意。”孫曉高興地答道。他心想,這正是我想看的東西。但是,這一看不打緊,孫曉的輕松心情剎那間消失得無(wú)影無(wú)蹤,人也在瞬間“石化”。

因?yàn)檫f到孫曉手里的不是書,而是一塊紙板!

但很顯然,這是中國(guó)古籍——用漢字書寫,而且一看就知道,用的是年代久遠(yuǎn)的宣紙,微微發(fā)黃,上面豎寫著娟秀的小楷。盡管字跡有些模糊,但直覺告訴孫曉,它至少出自清代。然而這部書的樣子,實(shí)在是太令人痛心了:原先的宣紙做的筒子頁(yè),都被一頁(yè)頁(yè)拆散并打開,平鋪著粘在硬紙板上,不知道那些老外在宣紙背后刷了什么膠水,宣紙明顯受到了腐蝕。而且兩種紙的酸堿度不同,不僅一些地方的墨色變得濃淡不勻,而且有的字已模糊不清,失去原來(lái)的模樣了。

“尊敬的孫先生,你是不是很喜歡這書?這個(gè)漢字寫得很漂亮吧?”

R博士看孫曉這樣目不轉(zhuǎn)睛地盯著古籍,好像有些激動(dòng),他料定是因?yàn)樽约旱牟仄纷銐颉坝蟹至俊保阌行┑靡獾匕l(fā)問。

“我想請(qǐng)問,R博士,您這里的中國(guó)古籍,都是用這樣的方法保存的嗎?”孫曉不知道該怎樣表達(dá)此刻復(fù)雜的心情,只好盡量用平靜的語(yǔ)調(diào)字斟句酌地問道。

“這是比較好的保存方法。當(dāng)然不是每一本都是這樣的,您知道我們會(huì)區(qū)別對(duì)待各種不同的中國(guó)古籍。它們是來(lái)自那么遙遠(yuǎn)的國(guó)度和那么遙遠(yuǎn)的年代啊!”館長(zhǎng)攤開雙手,熱情感嘆道。

“這還算比較好的保存方法?這簡(jiǎn)直就是毀滅啊!”孫曉心里這樣想著,嘴上卻什么也說(shuō)不出來(lái)。經(jīng)申請(qǐng),他看到了這部書的全部原稿,名字叫做《白晉日記》。

“白晉!原來(lái)是白晉!怨不得這一手小楷寫得這么好!”孫曉暗暗驚嘆。

這位白晉是法國(guó)人,1656年生于法國(guó)勒芒市,年輕時(shí)在耶穌教會(huì)學(xué)校學(xué)習(xí),尤其在數(shù)學(xué)和物理學(xué)方面很有成就——這為他后來(lái)成為康熙的“老師”打下了基礎(chǔ)。1685年他入選法王路易十四派往中國(guó)的傳教士團(tuán)隊(duì),并在清康熙二十六年,即1687年來(lái)到了中國(guó),時(shí)年31歲。

白晉與中國(guó)很有緣。到中國(guó)后他學(xué)習(xí)了滿語(yǔ),后來(lái)還用滿語(yǔ)編寫了《實(shí)用幾何學(xué)綱要》。再后來(lái),白晉又將滿文講稿整理成冊(cè),并譯成了漢文,由康熙帝親自審定并作序。這就是現(xiàn)在存于故宮博物院的滿文本《幾何原本》,而漢文本則收入了《數(shù)理精蘊(yùn)》。白晉不僅教授康熙幾何和數(shù)學(xué),還曾促使康熙皇帝下決心,歷時(shí)九年,用西方的測(cè)量技術(shù)繪制一張全國(guó)地圖——這就是世界上第一次在如此廣闊的國(guó)土上完成大地測(cè)量的《康熙皇輿全覽圖》。他在中國(guó)生活了42年,只在1697年作為康熙的特使回過一次法國(guó)。1730年6月28日(雍正八年),74歲的白晉卒于北京。這位熱愛中國(guó)的神父,死后也埋骨北京,其墓就在海淀的正福寺。可惜,在“文革”中,墓地被夷為平地。現(xiàn)在白晉等人的墓碑陳列于京西大正覺寺的北京石刻藝術(shù)博物館。

歷史老人是多么會(huì)排戲啊,而且還是個(gè)帶有諷刺意味的橋段:300年后,在距京城遙遙萬(wàn)里的梵蒂岡,一位已葬于中國(guó)的外國(guó)傳教士的日記,卻被一位來(lái)自中國(guó)的學(xué)者認(rèn)真閱讀。而那段遠(yuǎn)去了的歲月,竟然讓這位后來(lái)者激動(dòng)萬(wàn)分。因?yàn)樗吹剑栋讜x日記》不僅忠實(shí)記錄了他在皇宮內(nèi)的見聞,是研究清代史的一份難得的補(bǔ)遺,而且用了清代上好的宣紙,加上白晉漂亮的小楷,夠得上是一部絕版的藝術(shù)品。日記不是刻本,而是名副其實(shí)的寫本,只有一件,顯然是極為珍貴的孤本。但此刻,這本古籍竟被拆得七零八落,有很多地方的字跡已看不清,紙張也變得很脆。估計(jì)用不了多少年,它就真的會(huì)被完全毀掉,從這個(gè)世界上消失了!

孫曉“騰”地從桌前站起!

此刻,他想起了曾經(jīng)為保護(hù)中國(guó)古籍、尤其是保護(hù)敦煌古籍奔走呼號(hào)的專家王重民,以及他寫的《敦煌古籍?dāng)洝贰幸苍搓悋?guó)外對(duì)中國(guó)古籍保存不善的問題。因?yàn)榉▏?guó)圖書館的工作人員對(duì)中國(guó)古籍缺乏認(rèn)識(shí),或者根本就是沒人懂,所以有些寶貴文獻(xiàn)不僅卷帙散落,而且部分受潮、遭到蟲蛀,甚至像廢紙一樣堆放在倉(cāng)庫(kù)里。今天,孫曉遇到了同樣的境況。那么,共有多少中國(guó)古籍流散在國(guó)外?還有多少古籍遭遇損壞?怎樣才能實(shí)施最有效的搶救?能不能把存于世界各國(guó)的中國(guó)古籍梳理梳理,讓它們回歸祖國(guó)?孫曉心中升起一個(gè)強(qiáng)烈愿望:拯救古籍!以前不是沒人做過,而現(xiàn)在,是沿著前輩的路奮起前行的時(shí)候了!

在拯救古籍的路上相逢

那時(shí)候?qū)O曉還不知道,其實(shí)像他這樣關(guān)注中國(guó)古籍命運(yùn)的人,還有許多。比如民間的不少藏書人,雖然他們身份各異,閱歷不同,卻都通過各種途徑關(guān)注和尋訪著中華古籍。白撞雨就是其中一個(gè)。白撞雨在英國(guó)淘來(lái)的那部《大英博物館所藏中國(guó)古籍和印刷品目錄》,就為后來(lái)孫曉的“搶救工程”幫了大忙。

白撞雨淘書的地方叫海伊,一個(gè)位于英格蘭和南威爾士之間的小鎮(zhèn)。海伊原先默默無(wú)聞,現(xiàn)在卻是世界知名的“古書之都”。白撞雨告訴我,他是無(wú)意中知道了“海伊”這個(gè)名字的。那是因?yàn)樗x到了臺(tái)灣女作家鐘芳玲寫的《書店風(fēng)景》。在這本書中,鐘女士詳細(xì)描述了去海伊“淘書”的辛苦旅程。書中對(duì)小鎮(zhèn)的“地標(biāo)書店”“主題書店”的介紹,特別是關(guān)于“古書店”和“二手書店”的描繪,讓他感覺很新鮮,也很興奮。2008年,正是白撞雨在藏書的道路上走得心情酣暢之時(shí)。他那時(shí)候幾乎已經(jīng)跑遍了國(guó)內(nèi)尚存不多的舊書店,結(jié)交了一些資深藏書家,也搜羅了很多善本珍本。可是,那遙遠(yuǎn)的海伊有什么呢?它能藏有多少中華古籍?恰巧這年他有了一個(gè)去英國(guó)的機(jī)會(huì),這可真是天隨人愿,于是他擠出時(shí)間去了趟海伊。

海伊鎮(zhèn)有著斜長(zhǎng)的小巷和磚木相嵌、古色古香的建筑。信步走在狹窄的街道上,時(shí)有諾曼底和詹姆士時(shí)代的遺址進(jìn)入眼簾,讓人仿佛回到了中世紀(jì)。當(dāng)然最有特色的還是街道旁一家緊鄰一家的舊書店。僅有一千多人的小鎮(zhèn)上,已經(jīng)有了50多家舊書店。據(jù)說(shuō),海伊的書架加起來(lái)就有20公里長(zhǎng),古籍圖書有100多萬(wàn)冊(cè)。每天,到這里看書的、找書的、寫書的、買書和賣書的人紛至沓來(lái),小鎮(zhèn)也被譽(yù)為“愛書人的天堂”“淘書人的香格里拉”。第一次去海伊,白撞雨就收獲了《中國(guó)歷史和文化》《新中國(guó)和30年個(gè)人回憶》《慈禧》《中國(guó)的精彩——五千年的中國(guó)藝術(shù)品》等二三十本書。“書齡”都在近百年或百年以上,大多是清末民初的老版本,基本都是布面精裝,許多還是毛邊本。而讓白撞雨沒有想到的是,一部《大英博物館所藏中國(guó)古籍和印刷品目錄》,卻深深“刺痛”了他的眼睛。

這部書誕生于1877年(清光緒三年)2月,由英國(guó)哈福德史蒂夫·奧斯丁父子出版社出版。書中有這樣一段序言:“本目錄包括的中國(guó)圖書于不同時(shí)間、不同條件逐漸被收藏。圖書館小部分館藏來(lái)自斯隆、哈利父子、舊皇室和蘭斯等遺產(chǎn),主要館藏來(lái)自1825年赫爾(Fowler Hull)先生所贈(zèng)。1843年,英國(guó)皇室將在鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)中所獲中國(guó)圖書贈(zèng)予圖書館。”

他感到,這段話中的每一個(gè)字,都像一枚枚鋼針那樣,扎著自己的心。

“都是中華古籍啊,竟全都給上了‘英國(guó)戶口’。”白撞雨感到自己像一顆釘子,被釘在了小鎮(zhèn)的書架前。

他透過那一頁(yè)頁(yè)發(fā)黃的紙頁(yè),看到的是中華民族積貧積弱的歷史:1840年的鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)割讓了香港,1846年第二次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)簽定了《天津條約》,1900年八國(guó)聯(lián)軍攻陷北京……就在那些烽煙肆虐的歷史瞬間,多少文物和古籍都忽然不知所終。一直以來(lái),很多中國(guó)人都想知道:到底有多少國(guó)寶被掠奪?有多少古籍被搶走?有多少老祖宗的東西流失在海外?事實(shí)上,由于種種原因,我們無(wú)從清楚地了解這個(gè)數(shù)字,更別說(shuō)得到具體目錄了。而這部“目錄”,卻記載了100多年以前的維多利亞時(shí)代,在鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)中英國(guó)軍隊(duì)從中國(guó)掠奪的中國(guó)古籍,大約有2萬(wàn)冊(cè)之巨。

任繼愈先生講過:“中華古籍流散到海外,有的出于正常渠道的公平交易,這是值得稱道的;有的并不是由正常渠道,而是由于中國(guó)藏書家的不肖子孫貪圖近利而被貶抑價(jià)格售出的;也有一些是被掠奪出境的。”很顯然,目錄中大英博物館1843年從英國(guó)皇室獲贈(zèng)的這批珍貴漢文古籍,就是鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)中從中國(guó)“掠奪出境的”。這部書讓我們發(fā)現(xiàn)了“被掠奪出境的”中華古籍在英倫三島的行蹤,清晰看到它們?cè)谟?guó)的確切數(shù)量和名錄,并成為“追索非法流失境外的古籍”的依據(jù)。

二話沒說(shuō),白撞雨買下了這部“目錄”。

他買下的是各國(guó)列強(qiáng)掠奪我們國(guó)寶的鐵證,也為后來(lái)孫曉參與的大型古籍整理項(xiàng)目《域外漢籍珍本文庫(kù)》,買下了一張“尋寶圖”。

2008年,當(dāng)《域外漢籍珍本文庫(kù)》第一輯問世的時(shí)候,孫曉根據(jù)專家意見,收錄了白撞雨所購(gòu)《大英博物館所藏中國(guó)古籍和印刷品目錄》,并將書名修定為《1877年版大英博物館館藏中文刻本、寫本、繪本目錄》。后者以前者為底本,內(nèi)容一致。這部目錄,讓人們得以看清大英博物館存留的中國(guó)古籍的“原貌”:那里有善本、罕見本、孤本共1200余部,占全部著錄的四分之一以上。其中,宋、元版的有7部,明版書籍有109部,而清代乾隆六十年(1795年)以前的刻本,居然高達(dá)1100部之多。7部宋元版古籍中,北宋的《春秋詳解》和《資治通鑒》,南宋的《禮經(jīng)會(huì)元》《大戴禮記》和《書經(jīng)詳解》這五種書,在中國(guó)國(guó)家圖書館和國(guó)內(nèi)其他公立機(jī)構(gòu)均無(wú)收藏。即便還不能完全斷定其為海內(nèi)外孤本,但定為“世所罕傳”幾無(wú)疑義。就憑這一點(diǎn),白撞雨可謂功莫大焉!

這些奔走南北的藏書人,他們于舟塵車跡之間,閱肆逛攤,鉤沉爬梳,有遇到罕見秘籍的喜悅,也有兩手空空、徒勞無(wú)獲的失落。但這一切都不妨礙他們做一個(gè)耐心的守更人,守護(hù)和打望著過往的墨跡,梳理和探究它們身后委婉的故事。白撞雨就說(shuō)過,他一天中最幸福的時(shí)間,就是下班之后卸去一身的勞累,把自己關(guān)進(jìn)書房,秉一盞溫暖的燈光,在書的海洋中自由遨游……值得一提的是,白撞雨利用業(yè)余時(shí)間,把自己認(rèn)為“有故事”的本子以及收書、藏書過程中的趣事,匯集成《翕居讀書錄》出版。整整3大本,172萬(wàn)字。書的封面用的是清初名畫家禹之鼎為藏書家王士禎畫的一幅《載書圖》:一行衰柳,數(shù)車古籍,在斜陽(yáng)古道上,緩緩而去。

心血凝聚成《域外漢籍珍本文庫(kù)》

連孫曉自己都沒有想到,為了拯救古籍,不僅中國(guó)社科院歷史所的一幫“戰(zhàn)友”,就連很多德高望重的前輩,也都聚集到了他這樣一個(gè)“小字輩”的“麾下”,這讓他有點(diǎn)“受寵若驚”——近百位專家都不惜“降低身份”,成為域外漢籍珍本文庫(kù)編纂委員會(huì)的成員,原國(guó)家新聞出版總署署長(zhǎng)柳斌杰擔(dān)任了編委會(huì)主任。人民出版社和西南師大出版社,也同意作為“域外漢籍”的出版單位立項(xiàng),并將此項(xiàng)目申請(qǐng)為國(guó)家“十一五”重點(diǎn)出版工程。

柳斌杰在為“文庫(kù)”所寫的序言中說(shuō):“中國(guó)歷史上的對(duì)外文化交流有兩條道路:一條是絲綢之路,一條是漢籍之路……漢籍之路是中外精神文化交流的道路。”

為這條“漢籍之路”上,孫曉和他的伙伴們跑得更起勁了。只要有中華古籍的信息,他們就要去看,去評(píng)估,有價(jià)值的就想辦法弄回來(lái)。最近的一次,是孫曉和編委會(huì)同事趙凱,用了10天時(shí)間走訪了美國(guó)4個(gè)大型的圖書館,從西海岸到東海岸。伯克利大學(xué)東亞圖書館的周館長(zhǎng),見到孫曉一行特別震驚。因?yàn)樗麤]想到,中國(guó)學(xué)者竟迢迢萬(wàn)里來(lái)尋訪古籍。作為華裔,他慷慨地將手里的“存貨”奉獻(xiàn)出來(lái),光宋元刻本就有40多種!

“真是大飽眼福啊,”孫曉說(shuō),“捧著那些珍貴的中國(guó)文字,聞著幾百年前的故紙氣息,那才是真正的幸福。我希望時(shí)光能就此靜止,就在那樣的夕陽(yáng)下,就在那樣的書香里,呆一輩子。”孫曉的語(yǔ)調(diào)是平實(shí)的,但我很感動(dòng)。這樣如詩(shī)一般的語(yǔ)言,如果沒有對(duì)中華古籍和文化的眷戀,是斷然講不出的。

在這次考察中,他們?cè)诠鸫髮W(xué)的燕京學(xué)社,在普林斯頓大學(xué)的東亞圖書館,都找到了國(guó)內(nèi)罕見的版本。而他們?yōu)榱斯?jié)約經(jīng)費(fèi),盡量壓縮行程,能在車上過夜就不住酒店,吃的東西也是能簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單,最好找到麥當(dāng)勞,買一個(gè)漢堡解決問題。而且,為了節(jié)省住宿費(fèi),兩人投宿旅店時(shí),也總是擠在一個(gè)房間。

雖然這個(gè)項(xiàng)目獲得了國(guó)家出版基金的支持,孫曉卻“摳”得很,一分一毫都不敢亂花。不過他們的苦也沒白受,從美國(guó)“淘”回來(lái)的《木氏宦譜》《井心集詩(shī)鈔》《揚(yáng)州府圖說(shuō)》等幾部孤本,歷史地位極為重要,后來(lái)收入了《域外漢籍珍本文庫(kù)》的第三輯。

現(xiàn)在,這套“域外文庫(kù)”已出版三輯。體例分為“經(jīng)”“史”“子”“集”四部,仿照四庫(kù)全書樣式。第一輯20冊(cè),第二輯90冊(cè),第三輯103冊(cè),還有單行本6個(gè)品種,叢編2個(gè)品種。所收海外文獻(xiàn),包括宋元珍本、明清佳刻、名稿舊抄以及域外精著,共計(jì)600多種,絕大多數(shù)為國(guó)內(nèi)首度出版。預(yù)計(jì),文庫(kù)出齊將達(dá)到800冊(cè)之巨,囊括2000多種中華珍稀典籍。這是我國(guó)第一次大規(guī)模地系統(tǒng)整理海外漢文古籍的文化活動(dòng),也是目前國(guó)內(nèi)最輝煌的出版工程之一。這個(gè)含量,可以說(shuō)已將存于世界上50多個(gè)國(guó)家的10萬(wàn)冊(cè)漢籍中的“精華”都收錄進(jìn)來(lái)了。而這個(gè)含量,也意味著將需要數(shù)百位學(xué)者繼續(xù)“奮戰(zhàn)”十幾年。

辛苦么?

是,或者也不是。

一個(gè)人的目的如果單純,心也就隨著沉靜,對(duì)世俗得失便也看得輕淡。這些獻(xiàn)身于拯救中華古籍的學(xué)者們,其實(shí)并不關(guān)心自己在這壯舉中得到了什么。能為搶救祖國(guó)古籍珍本做點(diǎn)事情,能讓古籍原版再現(xiàn)以存其真,能讓人們重新認(rèn)識(shí)中華文化在人類文明交流史上的作用,他們已經(jīng)甘之如飴。

(作者為《文藝報(bào)》副刊部主任,中國(guó)報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員)

(編輯:孫菁)